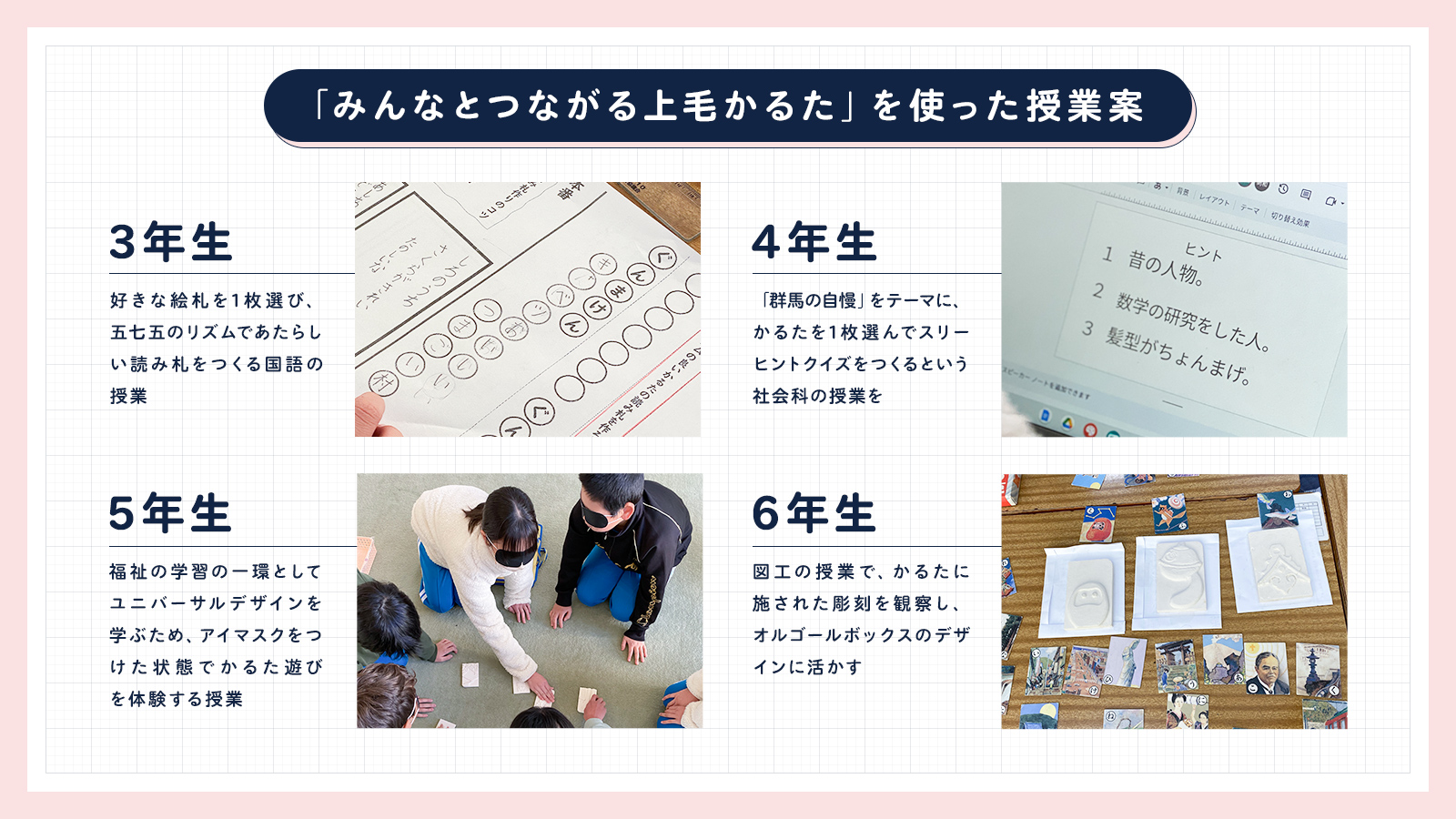

「みんなとつながる上毛かるた」を授業に活用するのは大泉町立東小学校にとっても、ミルミルつながるプロジェクトのメンバーたちにとっても初めての試み。まずは取り組みの第一歩として、3年生から6年生の各学年で1クラスずつ、授業を実施することにしました。先生方が作ってくださった授業案は次のとおりです。

3年生は、好きな絵札を1枚選び、五七五のリズムであたらしい読み札をつくる国語の授業を。

4年生は、「群馬の自慢」をテーマに、かるたを1枚選んでスリーヒントクイズをつくるという社会科の授業を。

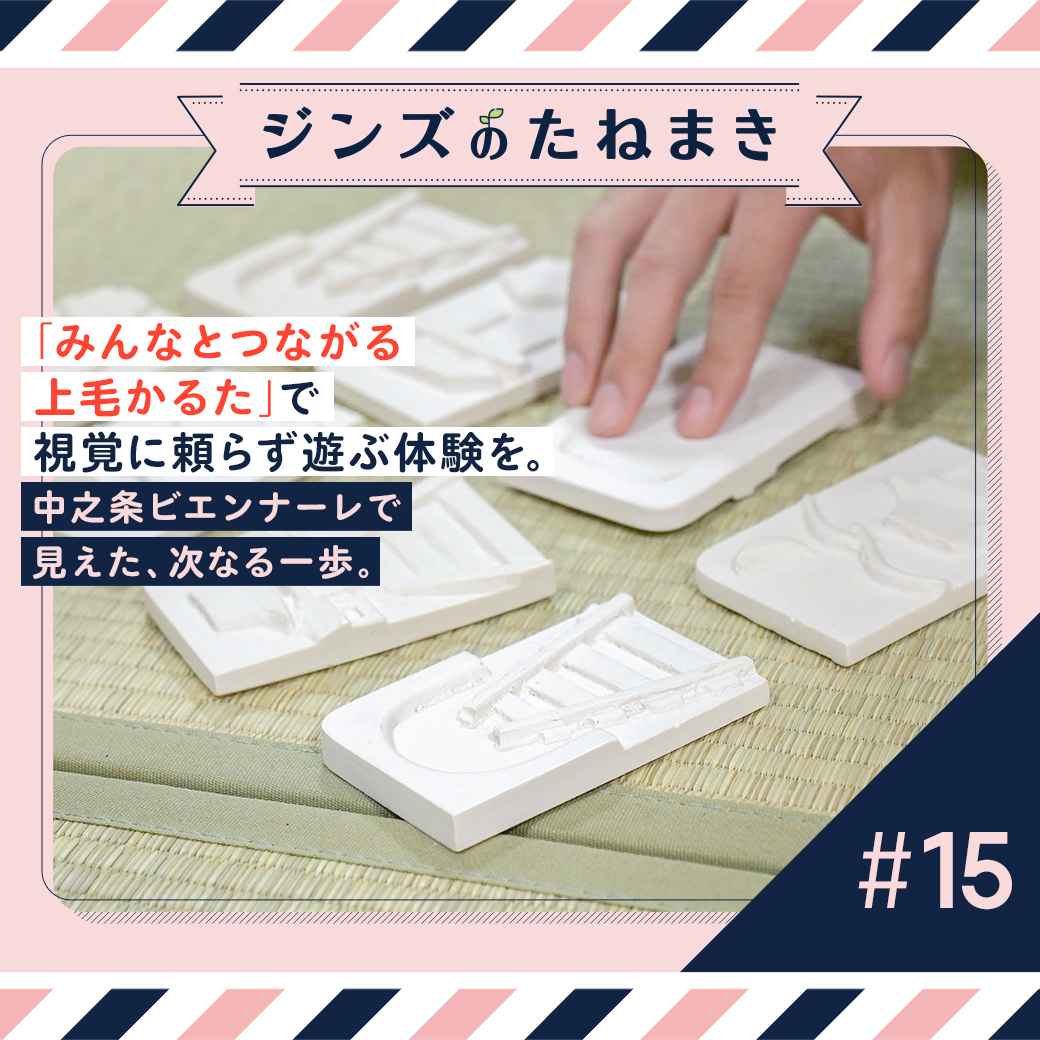

5年生は、福祉の学習の一環としてユニバーサルデザイン*を学ぶため、アイマスクをつけた状態でかるた遊びを体験する授業を。

6年生は、図工の授業で、かるたに施された彫刻を観察し、オルゴールボックスのデザインに活かす、という内容です。

(*……文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの個人の違いにかかわらず、できるだけ多くの人々が利用できるように施されたデザイン)

担当の地域共生事業部 秋本と石井は、授業案をはじめて目にしたとき大変驚いたといいます。

石井:「『かるた』というたったひとつの教材で、こんなにもバリエーション豊かな授業案が生まれるのかとびっくりしました」

秋本:「かるたをつくってきたプロジェクトメンバーのわたしたちでは、まったく思いつかなかった内容で、『知らず知らずのうちに、かるたに対する考え方が凝り固まっていた』と気づかされましたね。かるたを新しく手にとってくださる人が増えると、そのぶんだけ、新しいたのしみ方や活用方法が広がるのだなと実感しました」

みんなが一緒にたのしめるって、すごくいい!

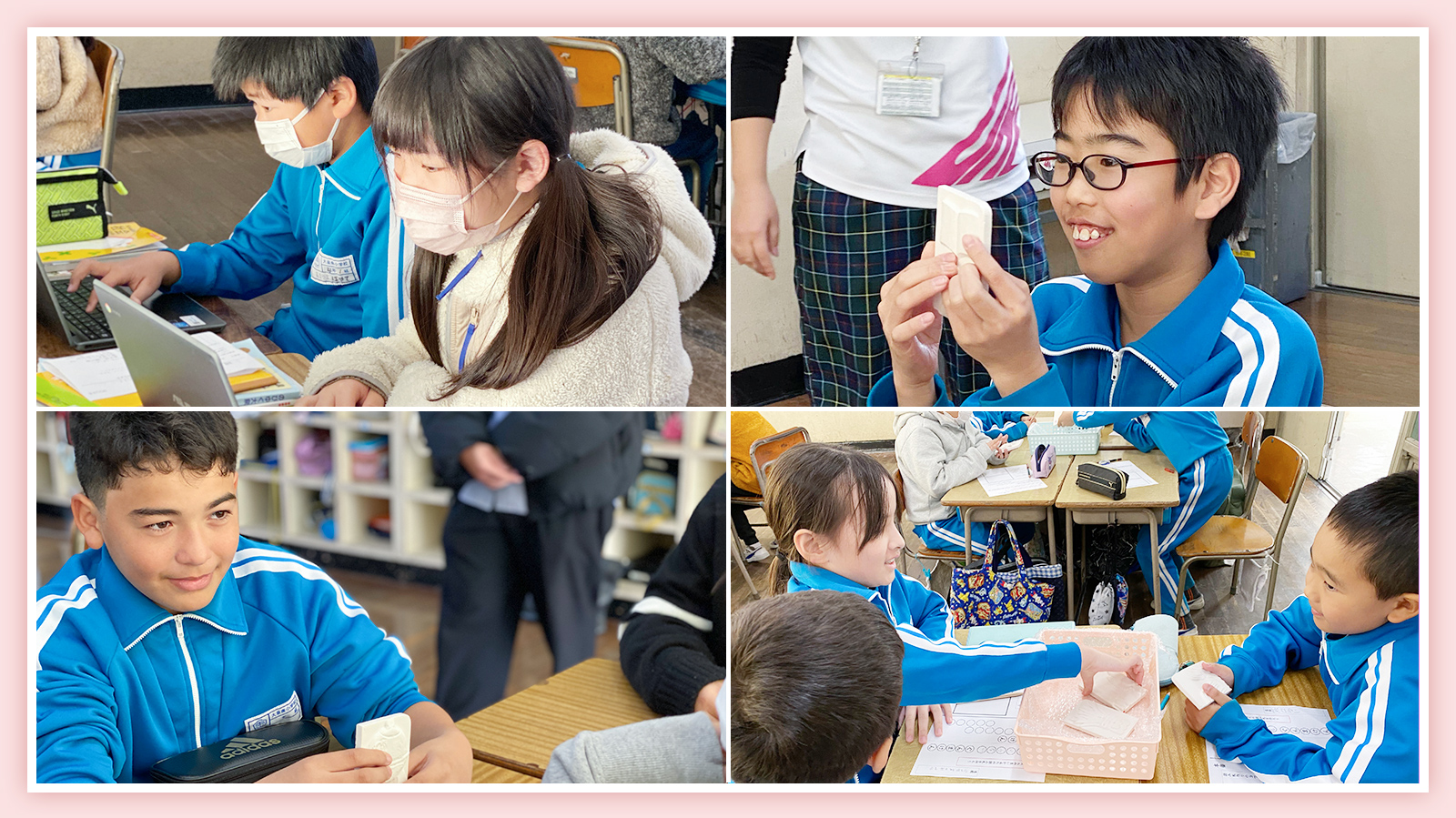

2024年1月18日の授業当日。秋本と石井は3年生から6年生の授業を見学しました。すべてのクラスで子どもたちが積極的に授業をたのしんでいたこと、そして具体的な学びを得ていたことが印象的だったそう。

たとえば5年生の授業。ここでは、子どもたちがユニバーサルデザインを学ぶために、アイマスクを用いたかるた遊びを体験していました。かるたの内容や、凹凸の形状をじっくりと確認したのち、対戦がスタート。アイマスクを付けたり外したりして、視覚障がいを持つ人、持たない人の双方の立場を理解しながらかるたで遊びます。

途中、「絵札が無作為に散らばっていると、目の見えない人が遊びづらい」と気づいた子どもたち。さっそく絵札をキレイに並べなおす姿が見られました。

「目に障がいがある人の困りごとを自然に感じとって、自ら改善していく様子に頼もしさを感じました」と、秋本は話します。

授業の最後、子どもたちは活動を振り返り、「目が見える人も、見えない人も、みんな一緒にたのしめるのがすごくいいと思った」「このかるたなら、どんな人とでも一緒に遊べるから、またやってみたい」などの意見を交わし合っていました。「みんなとつながる上毛かるた」が、ユニバーサルデザインへの興味と理解を深める一助になったようです。

気づかされた、かるたの新しい可能性

すべての学年の授業を参観し終えた秋本と石井に、全体の感想や印象に残っていることを訊きました。

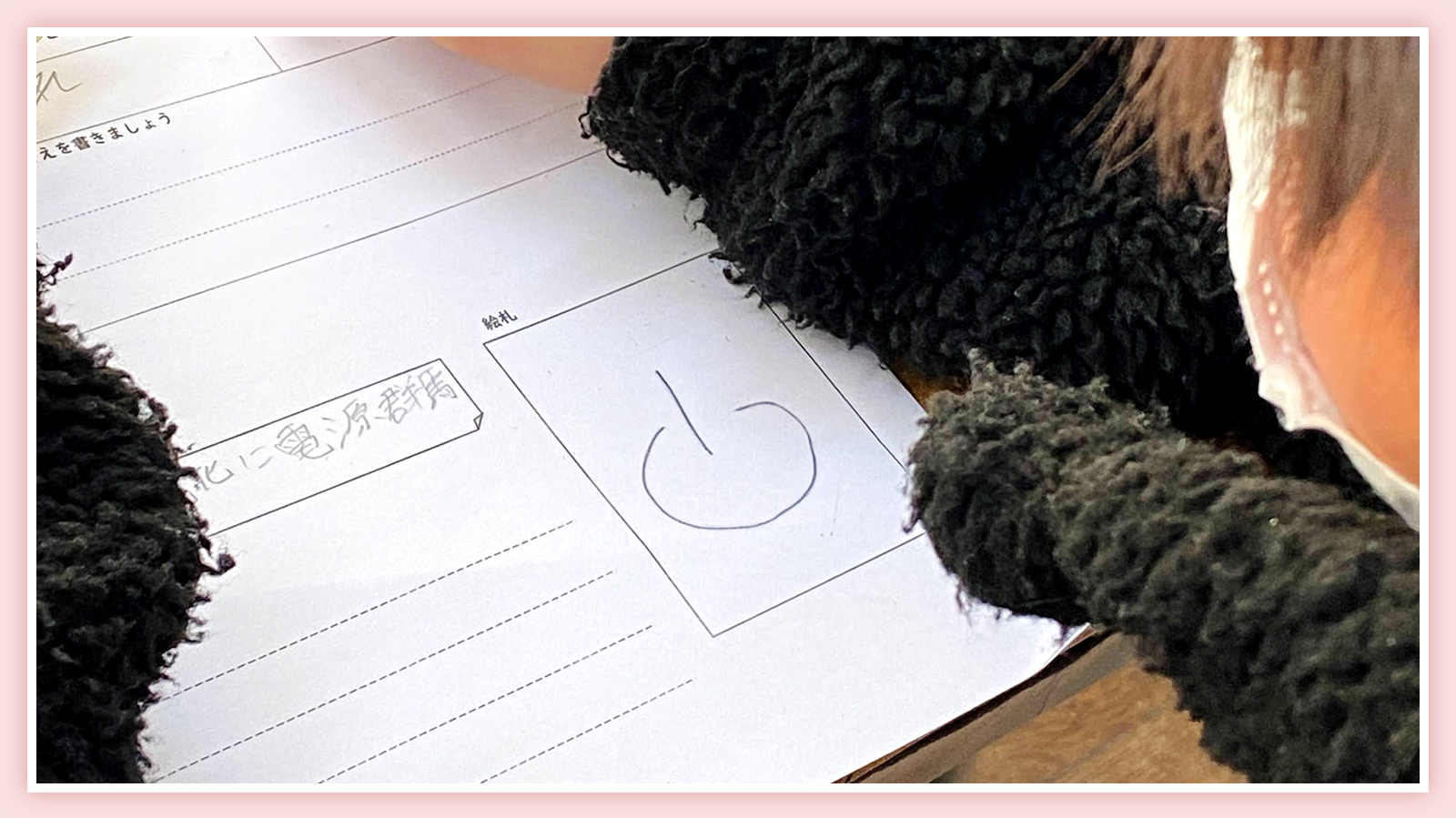

石井:「とくに印象に残っているのは、6年生の図工ですね。子どもたちは、かるたの読み札を1枚選んで、自由に絵札をデザインしていました。そのなかに『理想の電化に電源群馬』の札を選んだ男の子がいたんです。『みんなとつながる上毛かるた』の絵札には、電球の絵が彫刻されているのですが、男の子の絵をよく見てみると、そこにはパソコンの電源マークが描かれていました。

『なるほど、今の子どもたちにとっての電源は、確かにこのマークだよなあ』と思わず感心してしまいましたね。世代による「当たり前」の違いを知れて、子どもたちをより理解できたように思います。

『見える人、見えない人、見えにくい人、みんながコミュニケーションできるツール』として生まれた『みんなとつながる上毛かるた』ですが、視覚障がいの有無だけじゃなく、世代間の違いを理解し合えるコミュニケーションツールでもあるんだなと再発見できた瞬間でした」

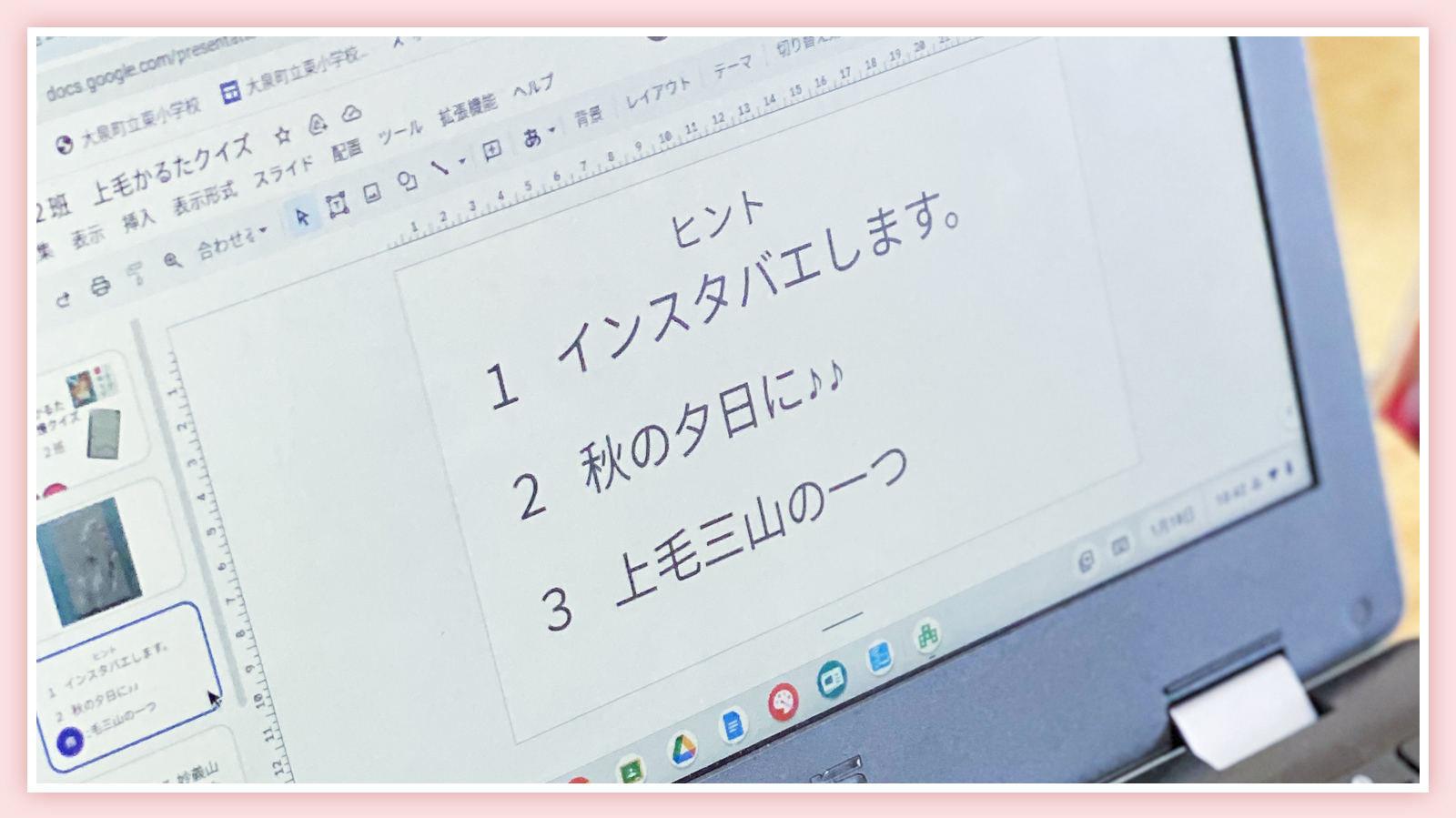

秋本:「私も子どもたちの感性に驚かされることが多かったです。『かるたを1枚選んでスリーヒントクイズをつくる』という4年生の社会科の授業では、『紅葉が映える妙義山』の札のヒントに「インスタ映え」を挙げる子がいました。現代を生きる子どもたちならではの発想にハっとさせられましたね。

どの授業も『みんなとつながる上毛かるた』を思いもよらない方法で活用してくださり、新しい可能性に気づかせてくださったのが、なによりもうれしかったです。3年生から6年生のすべての授業で、わたしたちもいっぱい勉強させてもらいました」

広がりはじめた活用のシーン

大泉町立東小学校の先生方による工夫にあふれる授業や、心から授業をたのしむ子どもたちの姿に刺激を受けたと話す秋本と石井。次なるステップも見えてきているそうで……。

秋本:「大泉町立東小学校から、『他の学年やクラスでも、かるたを使った授業をやってみたい』との声をいただいています。あと、校長先生が『みんなとつながる上毛かるた』の取り組みを、近隣の学校に共有してくださったそうなんです。もしかすると他の学校の先生方も興味をもってくださるかもしれません」

石井:「中之条ビエンナーレ出展時にボランティアとして参加してくれた高校生の方からも『学習発表会の場で、かるたを展示したり体験コーナーをつくったりして、取り組み内容を紹介したいのですがいいですか?』との声をいただきました。もちろん快諾して、近々実現する予定なんですよ」

秋本:「これから普及していく可能性をふまえて、かるたの制作方法をよりよくできないかと考え中です。現在のかるたは水性樹脂でつくられているので、1枚1枚に厚みがあって少し重いのがネック。それを紙で再現することで、より持ち運びしやすくできないかと検討しています。凸凹の立体感をどう表現するか、触り心地はどうかなど、まだまだ課題はあるのですが、もっとたくさんの人に遊んでもらえるよう、これからも考えていきたいですね」

ミルミルつながるプロジェクトのメンバーたちと、新しくかるたを手にした人たちによって、じわじわと広がりはじめた「みんなとつながる上毛かるた」。一般社団法人メノキでは、このかるたの今後の普及に向けてクラウドファンディングも実施中です。これからの展開に、ぜひご期待ください!