機能とうつくしさがもたらす、うるおいと活力

まず長谷川さんが5階の執務エリアに提案したのは、植物をつかったアートでした。「Fabbrica dell’Aria®(イタリア語名:ファブリカ・デラリア。英語名:エア・ファクトリー)」と呼ばれるその作品は、たんなる植栽ではありません。室内の汚染物質を取りこんで空気を浄化する機能をもったアートなのです。

作品を手がけるのは、フィレンツェ大学 農学部教授であり、植物神経生物学の権威でもあるステファノ・マンクーゾ先生。そして、植物学者とデザイナーによるシンクタンク「PNAT」さんです。彼らを紹介してくださった長谷川さんは次のように語ります。

長谷川さん 「マンクーゾ先生は、道ばたに生えているありとあらゆる草花の名前をすべてご存じなぐらい、植物を深く理解していらっしゃる方です。つねに好奇心にあふれる姿は、まるで子どものようにも見えます。

『植物は“知性”をもっている』という先生の考えや論文をもとにアートをつくったのが、PNATのみなさんです。デザイナー、建築家、映像作家が集合したシンクタンク。PNATに属する各分野のプロフェッショナルたちが技術をもちよって、この作品が生まれました。

科学的な機能とうつくしさを兼ねそなえた本作は、クリエイティブであろうとするJINSのオフィスにぴったりだと思います」

そうして決まった「ファブリカ・デラリア」の導入。マンクーゾ先生とPNATのみなさんによる現地確認や設置作業を経て、設営された作品がこちらです!

堂々とした存在感は、新オフィスの目玉である吹き抜け階段(隣にあります)と見事に調和しています。たくさんの植物が自由に根をはりみずみずしく茂る様子は、自然の一部をそのまま切りとったかのような迫力があります。

長谷川さんご提案の吹き抜け回りのプリズムシートに反射した虹色の光が、アートを引き立てます

空気浄化の機能がそなわっているのは、ガラスで囲われた部分。ここにStomata systemと呼ばれるPNATが開発した植物を汚染物質の除去フィルターとして永続的に利用することが可能な装置が設置されています。その装置がオフィス内の空気を取り込み、植物が汚染物質を吸収分解し、空気を浄化。そうしてきれいになった空気を再びオフィス空間に戻す仕組みだそう。これらが約5~6時間かけて行われます。

植物の力を最大限に活かすため、土壌の状態には細心の注意が払われ、光と水は必要に応じて自動供給されています。

室内の状態が適切かは、センサーで計測され、専用Webページで確認できます(画面右上)

それにつけても、「ファブリカ・デラリア」のうつくしさといったら!

「人は、うつくしいものに自然と引き寄せられる性質をもっています。『美』には心地よさと活力をチャージする力があるんですよ」。長谷川さんの言葉のとおり、いきいきとしたグリーンが今まさに、社員たちの心に、うるおいと活力を与えてくれています。

見る人の脳を刺激する、映像インスタレーション

そしてそして。商談室が並ぶ3階Gallery(ギャラリー)にもアートが導入されました!

実はこのGalleryの空間そのものの在り方から、長谷川さんに監修いただいています。ここは、アーテイストの創造性とビジネスの中の発想や創造性がクロスする場所。エレベーターを降りて広がるこのホワイトスペースを「エネルギーと感性を充填する準備空間」と位置付けています。

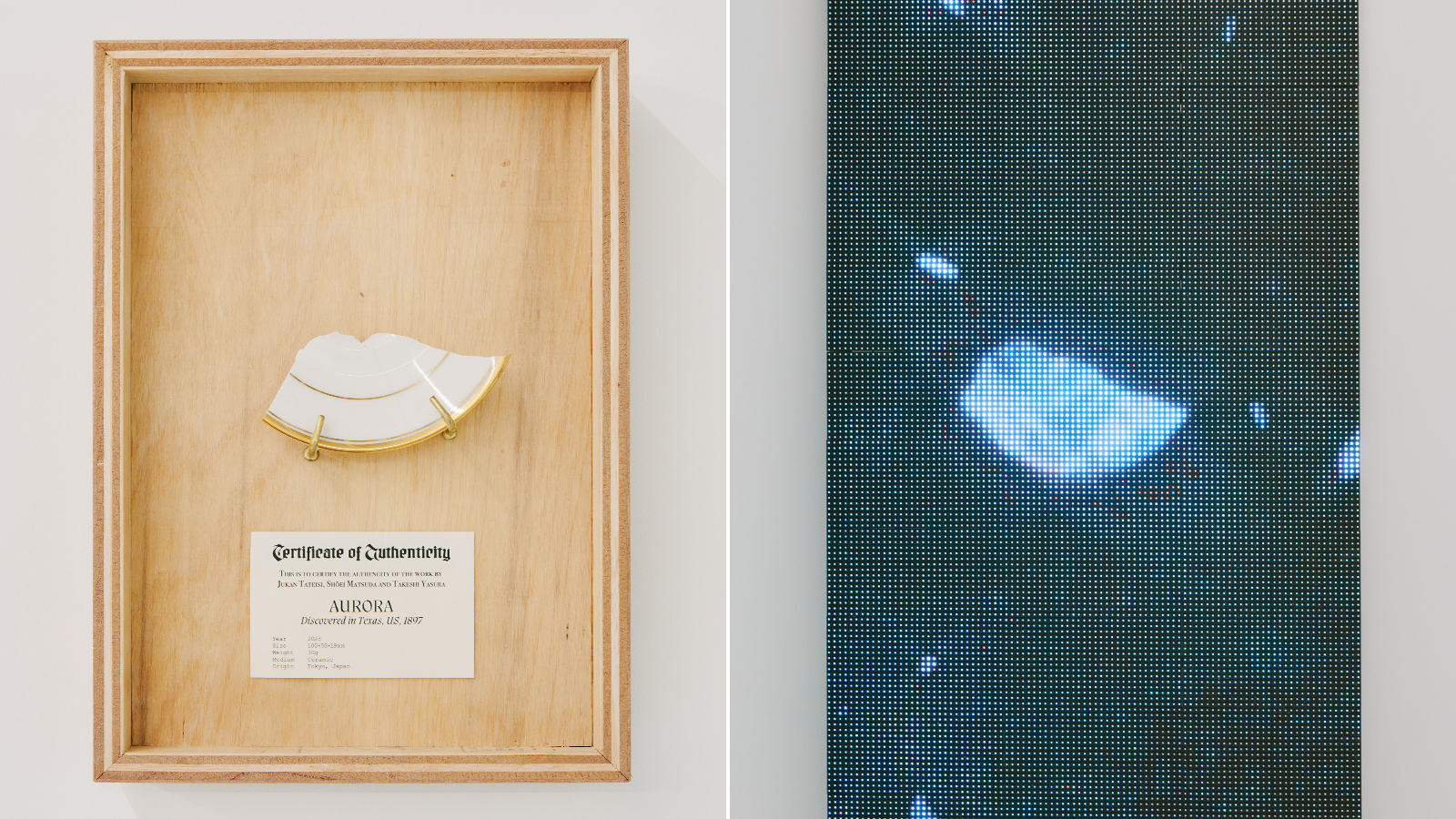

そしてここに初めて展示された作品のタイトルは『Gravitation』。立石従寛さん、松田将英さん、保良雄さん、3名のアーティストの共作による映像インスタレーションです。落下して割れたカップ&ソーサーの破片たちが、仮想空間でふたたび出会う物語を表現した作品とのこと。さっそく見にいってみましょう!

3階に到着したエレベーターを降りると、目の前にあらわれたのは、1枚の大きなLEDモニター。映し出されるのは、宇宙を想起させる空間と、闇を漂う星のような光。耳を澄ますとかすかに重厚な音が聞こえます。

ドキドキしながら進んでいくと、そこには7枚の大きなモニターが展示されていました。

作品のモチーフは、谷川俊太郎さんの詩集『二十億光年の孤独』。 万有引力を「引き合う孤独の力」と定義した一節にインスピレーションを得ているそう

モニターを自由に行きかう光の正体は、陶器の破片を3Dスキャンしてデジタルにとりこんだもの。飛びちる破片をスローモーションで描き、7つのモニターに分割して投映しています。

割れた陶器そのものも、額装して展示しています。

ラベルに書かれているのは、過去に目撃されてきたUFOの名前。 着想源は、1947年6月にアメリカで起こった「ケネス・アーノルド事件」と呼ばれるUFO遭遇事件とのこと

低解像度のあいまいな画像と、クラシック音楽『水星』(*)をもとに編集された浮遊感ある音楽が、見る人に没入感をもたらします。足をとめて、じっくり鑑賞する人の姿も見られました。

(*……グスターヴ・ホルストが作曲した組曲『惑星』のなかの一曲)

長谷川さんは、作品について次のように話します。

長谷川さん 「『Gravitation』が描く映像は、『破壊されて終わる』のではなく『今までのかたちが、別のかたちになっていく』象徴のように見えます。その示唆するところは「壊しながら、つくる」をコンセプトに設計された新オフィス、そして挑戦と変化をおそれないJINSのみなさんに関連すると感じました。

また、JINSでは若い世代の方がたくさん活躍されていますよね。若い人たちの感性にも、ビビっと届くように、同世代の新進気鋭のアーティストたちに作ってもらいました」

建築家・髙濱史子さんが構想した「美術館の中で働く」イメージは、長谷川さん、そしてアーティストのみなさんのご協力を得て、ここに実現を果たしたのです。

解像度が粗いモニターを敢えて手作りして映像を投影

「共感」が組織をつよくする

アートの設置を終えた翌日。「JINS Art Session」と題した場をもうけ、長谷川さんとアーティストのみなさんから社員たちに向けて、アートの紹介と解説をしていただきました。

冒頭、CEOの田中さんがアート導入にかけた思いを話します。

田中さん 「髙濱さんから設計プランをはじめて提案いただいた当初から、ベンチャー魂を取り戻すには、アートの力が不可欠だと考えていました。というのも、アートが人びとに働きかける力の大きさを、わたし自身が感じてきたからです。

今はもう、モノの価格やクオリティのよさだけで勝負できる時代ではありません。他にはないアイデアで会社をつくる。あるいは、あたらしいサービスや価値を生みだすことが求められています。では、イノベーティブなアイデアの種はどこにあるのか。答えのひとつがアートだと思っています。

『アートとわたしは、まったく関係ありません』という態度のままだと、いつかきっと時代についていけなくなるんじゃないか、とすら思います。アートに関心がなかった人も、今日をきっかけに、向き合ってみてほしい。アートから得た刺激を一人ひとりの成長につなげてほしい。そんなふうに思っています」

田中さんの思いに応えるように、社員たちは真剣なまなざしを壇上に向けていました。

つづいて登壇したのは、長谷川祐子さん。引きしまった空気をほぐすように、やわらかな声で社員たちに語りかけてくださいます。

長谷川さん 「JINSのあたらしいオフィスは、デザインが素敵ですね。たとえば、みなさんが座っている椅子。地面からポコっと出して使う仕様が、すごくおもしろい」

長谷川さんが注目したのは、建築家・髙濱史子さんが考案したかわいらしい椅子。思わぬひと言に、社員たちの表情がフフっとなごみます。

床から「芽」のように引きあげて組み立てる、通称「種ベンチ」

長谷川さん 「建物の築年数が古いこともあって、このオフィスは以前とくらべると多少の不便があるかもしれません。けれど、そういう不便さがあってはじめて、わたしたちは世界を知っていくんだと思います。つまり、世界を探検する精神が磨かれる、ということですね。

芸術に生きるアーティストたちもまた、探検者です。彼らは自分たちが生きる世界がどんなところなのかを常に考え、探求しています。

そうして生まれたアートは、見る人の心に『感動』を起こします。複数の人が同じ作品を見て感動すると、次に起こるのは『共感』です。共感はじつはとても大事な要素で、創造的でつよい組織をつくるのに欠かせません」

共感がつよい組織をつくる。「どういうことだろう」と社員たちは身をのりだします。

長谷川さん 「とびぬけて優秀なひとりに、周りが刺激を受けて強くなっていくコミュニティも存在します。けれどほんとうにつよいのは、互いに高め合い、共創し、問題があればみんなで話しあって解決していく組織です。

感動と共感の場をつくるアートは、『これはなんだったんだろう』と語らう入口になるし、『あたりまえ』を問いなおし、議論するきっかけにもなる。組織をつよくする後押しになるのです」

「ああ、だから今、JINSにアートの力が必要なのか」と納得する社員たちに、長谷川さんは激励の声をかけました。

長谷川さん 「わたしはウソでも冗談でもなく、JINSのメガネを10個ぐらい持っているんですよ。軽くて、かたちがシンプル。そしてメッセージ性を感じるところが気に入っています。今でもじゅうぶん素敵なのですが、みなさんは今後さらに、あたらしいメガネやビジネスを考えていかれるでしょう。アートの刺激がみなさんの仕事の一助になれたなら、わたしはとてもうれしく思います」

アートの力を信じて、よりクリエイティブな組織へ

「わたしの話はここまで。若いアーティストたちに作品の説明をしてもらいましょう」と、長谷川さんがマイクを渡したのは参加してくださったアーティストのおひとり、立石従寛さん。

立石さんは軽やかなテンポで、ときおり冗談をまじえながら、作品に込めた思いや制作秘話を話してくださいます。そして最後にこう締めくくりました。

立石さん 「アートは、とても楽しいものです。そして思った以上に、人生に影響を与えるものでもあります。ふだんアートを見ない方も、『ふーん、アートってこんな感じなんだ』みたいな軽いノリでだいじょうぶ。作品をそれぞれの感性で楽しんでもらえたらさいわいです」

盛大な拍手で終幕したJINS Art Session。一流のキュレーター、アーティストたちから激励を受けとった社員たちは、ふたたび業務に戻っていきました。アートの力を追い風に、JINSの社員たちはこの先、どんな成長を遂げていくのでしょうか。これからのJINSに乞うご期待です!