「毎朝7時には事務所に来て、こうやって撮影しているんです」

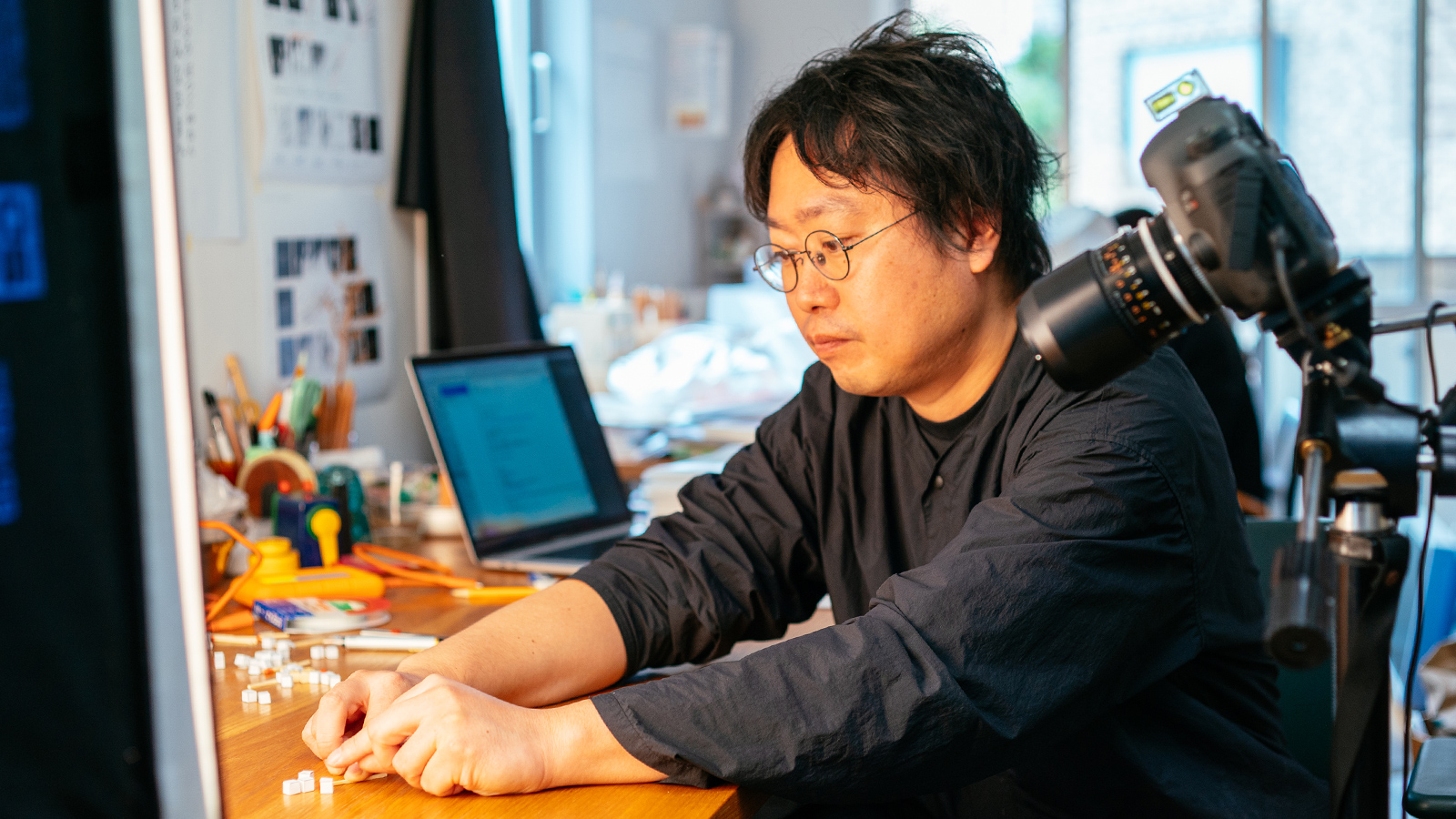

そう言って、マッチ棒と小さなキューブを机の上に並べはじめる岡崎さん。照明をつけ、三脚にセッティングされているカメラのピントをマッチ棒に合わせると、ラップトップのモニターを確認しながらコマ撮りの撮影をはじめた。

マッチ棒とキューブをピンセットで少しずつ動かしては、シャッターを切る。その動作を何度か繰り返してからコマ撮り用の編集ソフトで再生すると、マッチ棒が近づくとキューブが磁石の反発のように逃げていくアニメーションが見事にできあがっていく。

手際がいいので簡単そうに見えるが、少しでも手先が狂えば映像に違和感が生じてしまうような、神経を尖らせて向き合う必要のある繊細な作業だ。ましてや、毎日さまざまなアイデアを可視化するこのクリエイティブな作業を、ルーティーンとして続けることは容易ではないはず。聞けば、やはりひとつの動画をつくるだけで、数時間かかることもあるという。

これまでグラフィックデザインを専門としてきた岡崎さんは、なぜ手作業にこだわったアニメーション作品をつくり始めたのか。そしてこの修行のような自主制作を続けた先に何が見えるのか——。

岡崎さんの制作に対する哲学を聞きながら、彼が手を動かすことで見ている世界を覗いてみよう。

散歩をするように作品をつくる。アイデアと幸せが生まれる時間

2021年1月、岡崎さんのInstagramにマッチ棒を使ったコマ撮り作品がはじめて登場した。マッチ棒とキューブの動きの軌跡から、エリマキトカゲのような生物が生まれる短い実写アニメーションだ。

そこから徐々に作品は増えていき、やがてマッチ棒のアニメーション動画と、そのメイキング画像を投稿する『Matches』としてシリーズ化した。岡崎さんがこの3年間にした投稿のほとんどが『Matches』の作品で占められている。

岡崎さんがこの作品を撮りはじめたきっかけはなんだったのか。

「コロナ禍で仕事も減ってしまい、何か継続して発表できる作品づくりはないかなと考えたときに思いついたのがコマ撮りだったんです。ただコマ撮りで物質を動かすというのは、なかなか思い通りにいくものではありません。物体の特性を受け入れて、時間と空間、さらに身体性の要素も加え、微妙な差分がある画像を連続させることでようやく動き出す。でも、その難しさがおもしろいんです。

それに、もともと『デザインあ』で10年くらいコマ撮りを続けていたので、自分にとって身近で、自然につくれる表現方法だったことも大きいです」

木の棒に赤い頭のついたマッチ棒は、『Matches』に欠かせない要素だ。それ自体が生き物のように動くこともあれば、まるで魔法のステッキのようにほかのモチーフを動かしてしまうこともある。作品によっては、紙や布、液体など、別の物質に似た質感を持つことも。誰もが知ってるシンプルで特徴的な形状は非常に魅力的なモチーフなのかもしれない。

「はじめのころは消しゴムやテープ、ブロッコリーやしめじなどほかのモチーフの作品も制作していましたが、試行錯誤しているうちにさまざまな表情をつくりだせるマッチ棒が基準になっていきました。

基本的にアイデアというのは、この世界の要素の組み合わせでしかありません。『Matches』も、マッチ棒をベースに、消しゴムや文字、紙でできたキューブに円柱など、ほかの要素を組み合わせてみることで、アイデアの拡張につなげています」

岡崎さんは、この『Matches』の制作を3年間毎日のように続けてきた。正直つらいときもあるのではないかと想像するが、当の岡崎さんはむしろ「幸せな時間」だと笑う。

「いつも事務所へ行って、仕事を始めるまでの2〜3時間でつくり、できあがったらすぐにInstagramに投稿します。

アイデアは常にストックしているので、夜寝る前に明日はこれをやろうと選んでそのことについて考えながら寝て、翌朝も『もうちょっと良くする方法はないか』と巡らせながら目を覚ます。前もってある程度考えをまとめているので、事務所へ着いた瞬間から手を動かすことに集中できるんです。

仕事とは関係なく、おもしろそうだと思ったことを何となくやってみて、取り組んでいる最中にいろんなことを思いつく散歩のような時間が、僕にとっては心地いいんです」

「そもそもコマ撮りのアニメーションって、コツコツやるしかないものじゃないですか。意識的に毎日続けるようにしてみたら、生きることとすごいリンクしているなと感じるようになったんです。

毎朝制作に集中したいから、風邪をひかないように徹夜はしなくなったし、朝方までお酒を呑むこともなくなって生活が整っていった。そうすると、ますますこの時間が気分のいいものになって、なくてはならないルーティーンになりました。10年を目指して続けていきたいですね」

岡崎さんは、作品づくりの時間にウェルネス(心身ともに健康であるための生活態度)を見出したのかもしれない。なぜ10年なのか? と聞くと「とくに目的を設定しているわけではないんですけどね。ただそのくらい続けたら、結果としてそれなりにおもしろいものになっているだろうなと思って」という答えが返ってきた。

「それに10年やれば、マッチは変わらないけれど僕の手は少しずつ変わっていくはずですよね。そこで撮りためた手を年単位で切り取っていけば、それもコマ撮りの作品になっていくかもしれません。10年ぐらいかけてようやく1つできるような、そういう長い時間の積み重ねでできる作品をつくってみてもおもしろそうだなと思っています」

「おもしろいものをつくる」ではない、指先で思考する意味

「手を切り取った作品をつくりたい」という言葉からもわかる通り、そんな岡崎さんがいま気になっているモチーフが「手」なのだという。

「集中しているときの真剣な手がすごく好きなんです。人は手が映っている映像を見ると、自分ごとのような感覚で見ることができるんです。だからなのか、真剣な手を見ていると、まるで自分が真剣に何かと向き合っているような気になれるのかもしれないですね」

実際に岡崎さんは、作品を撮る際も用意したアイデアに固執せず「手を動かして探り、気配と嗅覚で決める」という行為自体に意味を感じているのだそうだ。そしてそのときの感覚を「指先に脳があるような感じ」とすこし不思議な言葉で表現する。

ほかにも、岡崎さんから発せられる言葉はユニークなものが多い。たとえば映像に登場する手の動きを「手が喋っている」と表現し、なめらかな動きに見せたい映像のコマ数を増やすことを「時間をまぶす」、そこに生まれる動きの質感を「ほんのりと生っぽい香り」と言ったりする。

頭だけでなく手を動かし思考を続けてきたからこそ、こういった感覚や言葉も生まれてくるのだろう。それだけでなく岡崎さんは、いくつもの作品を蓄積させたあとかたちになったアイデアを自らもう一度俯瞰して見つめ直すことで、デザインの新たな視点を獲得しているのだという。

実際SNSを舞台に数ヶ月ごとに更新されてきた『Matches』は、これまで大きく分けて12種類にのぼり、そのシリーズごとに見たことのない動きや質感で、私たちに目新しい驚きを与えてくれていた。

「大事なのは試行錯誤の時間なので、撮り直しをすることはありません。つくっている時間を味わっているというか、その日その時間を楽しんでいますね。あとは『おもしろいものをつくろう』ではなく、『わからないものを知ろう』という気持ちをしつこく追うようにしていて。

なんだか見ていて気持ちいいとか、知っているけれどどこか不思議に感じるといった、動きや質感に宿る感覚って、人それぞれあると思うんですけど。なんで私たちがそう感じるか具体的には言語化できないじゃないですか。その『わからなさ』を手を動かすことで探求してみたいんですよね」

この世界にある「わからないもの」を観察して分解する

岡崎さんの「わからないことを探求する」というものづくりに対するスタイルや考え方は、どのようにして生まれたのだろうか? その原点は幼少期にまで遡る。

「子どものころから虫を観察するのが好きで。虫って人間の社会だったり観察者の感情や先入観に関係なく、彼らなりのシステムで動いているんですよ。でも観察する私たちは、勝手に彼らの都合やストーリーを想像しながら見てしまう。その関係性にもおもしろさを感じながら、中学生ぐらいまではそういう人の都合から切り離された小さな世界にあふれる、『わからないもの』を見ることに没頭していました」

大学は東京造形大学に入学。グラフィックデザイナー・秋田寛さんの授業で、「デザインとは、目的や課題に対してどうすればいちばんいいかを考えること」と聞いてデザインに興味を持ち、卒業後もデザイナーとして活動してきた。

デザイナーになってしばらくは、グラフィックデザインの型や世の中の潮流ばかり意識して仕事に向き合っていたというが、2011年より「デザインあ」の人気コーナー『解散!』の映像を手がけるようになってから、再び自らの原点である「わからないことの探求」に立ち戻るようになったという。

「『解散!』では、ランドセルやブドウなど、子どもの身の回りにあるさまざまなものを要素別にバラバラにするコマ撮り映像をつくりました。10年間で100本以上はつくったと思います。最初はわけもわからず試行錯誤していましたが、経験を積んでいくうちに『これってこういうふうにできているんだ』とか『このぐらいの力で触るとこのくらい凹むんだ』とか、つくりながらいろいろな発見を楽しめるようになってきて。

手を使ってものとたわむれる過程で得た発見をかたちにすることで、この世界のだいたいのものをおもしろいなって思うようになりました。そして、自分はなにかを創造するよりも、この世界にある『わからないもの』を観察して分解して、そこで発見したものを作品にすることに喜びを感じるんだ、ということに気づいたんです」

考えてみれば虫と同様に、ものにだってものの都合がある。必ずしも人の思い通りにはいかない未知なるものだ。岡崎さんはそれを受け入れながら、発見したことをつぶさに記録し、伝えることにおもしろさを感じている。彼にとって小さな未知の世界は、あたりまえのように呼吸ができる場所であり、その世界でフィールドワークし続けることが彼の日常なのだ。

手がけているのは、すべてグラフィックデザイン

これまで、コマ撮りアニメーションの作品を中心に触れてきたが、岡崎さんが今まで手がけてきた仕事は、ポスターや書籍などの印刷物、モーションロゴなどの映像制作、そして立体作品やアート展のディレクションなど本当に多岐にわたる。

なかなかひとりできる範囲の仕事ではないと思うのだが、「基本的に動いていても止まっていても、視覚情報のデザインをするのであれば、グラフィックデザインだと思う」と岡崎さんは言う。

「いわゆる一般的な映像というのは、ストーリーがあって、そこからものごとを伝えます。ですが、僕がやっている映像にはストーリーがありません。ものの構造や機構だけを扱って、そこに時間軸を与えた視覚体験をデザインしているんです」

そういえば岡崎さんは、憧れのデザイナーのひとりにブルーノ・ムナーリの名をあげていた。ムナーリもまたグラフィックデザインのみならず、プロダクトデザイナー、彫刻家、絵本作家、教育家としてマルチに活躍し、作品にどこか共通したユーモアや豊かな質感を宿して私たちの想像力を刺激してくれた作家だ。両者の姿勢にはどこか重なる部分を感じざるを得ない。

そしてもうひとり、岡崎さんが挙げたのがステファン・サグマイスター。斬新なタイポグラフィやポスター作品を通して、広い視野から眺めた世の中の変化を提示しているデザイナーで、自らの体に文字の傷を刻むといった強烈な作品でも知られている。

「学生のころから、ステファンの人生哲学を表現するタイポグラフィ作品が大好きなんです。『自分がしたことはいつも自分に戻ってくる』とか『ガッツがあればいつもうまくいく』とか。そういう言葉もおもしろいし、自分が自主制作を続けるガッツを持ち続けられるのも彼の作品のおかげだと思っています」

そう言いながら、ステファンの図録を見て目を輝かせる岡崎さん。彼の作品やルーティーンに漂う、驚異的なストイックさの背景がわかったような気がした。

デザインが解き明かす、「生き物」としての私たち

岡崎さんの作品を見ていると、動きの質感やモチーフにどこか「生き物らしさ」を感じることが多い。そしてひとたびそれを感じると、私たちはその「らしさ」に見立てたストーリーを頭の中で勝手につくってしまう。

その感覚はおそらく、岡崎さんが幼いころ虫の動きに覚えたもの。たとえるなら、私たちが犬や猫の表情を見て勝手に「うれしそう、悲しそう」と意味を見いだしてしまう感覚に近いだろうか。岡崎さんの作品がユニークなのは、そんな彼が幼少期から積み重ねてきた「発見」を、作品を通じて追体験できることにある。

「一般的なデザインが、『社会と人』『文化と人』といった軸の中で関係性や構造を取り扱っているのだとすれば、僕がやってることはその手前にある『生き物と人』が軸になっていると思うんです。

そういう視点で見てみると、たとえばいまSNSをいろんな人が利用している状況も『社会と人』の営みというより、『群れで生活してきた生き物がバーチャルに居場所を探している』という生き物としての反応なのかな、と思うこともあります。デザインや映像など、僕がこれまで培ってきた技術と手法を使って、そういう『生き物と人』という構造をもっと可視化していきたいんです」

「社会と人」という構造を軸に、社会の中で人がより暮らしやすくなる方法を模索するのがこれまで語られてきたデザインだとすれば、岡崎さんがやろうとしていることは「生き物としての人の在り方」を模索するような領域だ。

デザイナーの視点でそこに取り組むというのは、とてつもなく難しいことに思うが、「生き物としての自分」を上手に動かし、コツコツ制作を続けている岡崎さんならいつか成し遂げてしまいそうに思えるから不思議だ。岡崎さんの作品から、生き物を観察しているときのような楽しさや生命そのもの質感を感じるのは、命のわからなさに向き合い続けた彼の思考の積み重ねがにじみ出ているからかもしれない。

岡崎さんは、これからも毎朝手を動かし、指先を通じて生き物としてのあらたな視点を語り続ける。生き物と人の関係性や構造——彼がこれからもずっと探求するであろう「わからないこと」に対する、自分なりの答えを出すために。

【プロフィール】

岡崎 智弘(おかざき ともひろ)

グラフィックデザイナー/デザイナー。1981年、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。東京造形大学デザイン学科卒業。2011年9月よりデザインスタジオSWIMMINGを設立し、グラフィックデザインの姿勢を基軸に、印刷物/映像/展覧会など視覚伝達を中心とした領域を柔軟に繋ぎながら、文化と経済の両輪でデザインの活動に取り組んでいる。代表的な仕事に、Eテレ「デザインあ 解散!コーナー」の企画制作、「紙工視点」「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE シーズンプロモーション “anima of onomatopoeia”」「虫展-デザインのお手本-(21_21 DESIGN SIGHT) 告知ポスター」のグラフィックデザイン、「デザインあ展」「虫展-デザインのお手本-、デザインの解剖展(21_21 DESIGN SIGHT)」の展示構成など。著書に「解散!の解/解散!の散」(ポプラ社)、「デザインあ 解散!」(小学館)。主な受賞歴に第25回亀倉雄策賞、JAGDA新人賞2019、JAGDA賞、東京TDC賞など。