取材当日はポツポツと冷たい雨が降っていた。集合場所はたかくらさんの展示が行われていたギャラリー「YOD TOKYO」。原宿の街はめまぐるしく、色とりどりの傘がたえず重なっては離れ行き交う。傘をたたく雨粒は重力に従って落ち、すこしまとまって大きな粒となり地面へ、やがて川へ海へと大きな流れとなっていく——。私たちがふだん見ているものは、そんな雨粒よりもはるかに小さなかけらで構成された、非常に解像度の高い世界だ。

しかし、そんな世界に暮らしながら、あえて粗い解像度の表現に挑むアーティストたちがいる。雨粒は青と白の2色で描かれ、傘は階段状にかたどられる……彼らが描く世界は現実とは違ってどこか曖昧でファニーだ。

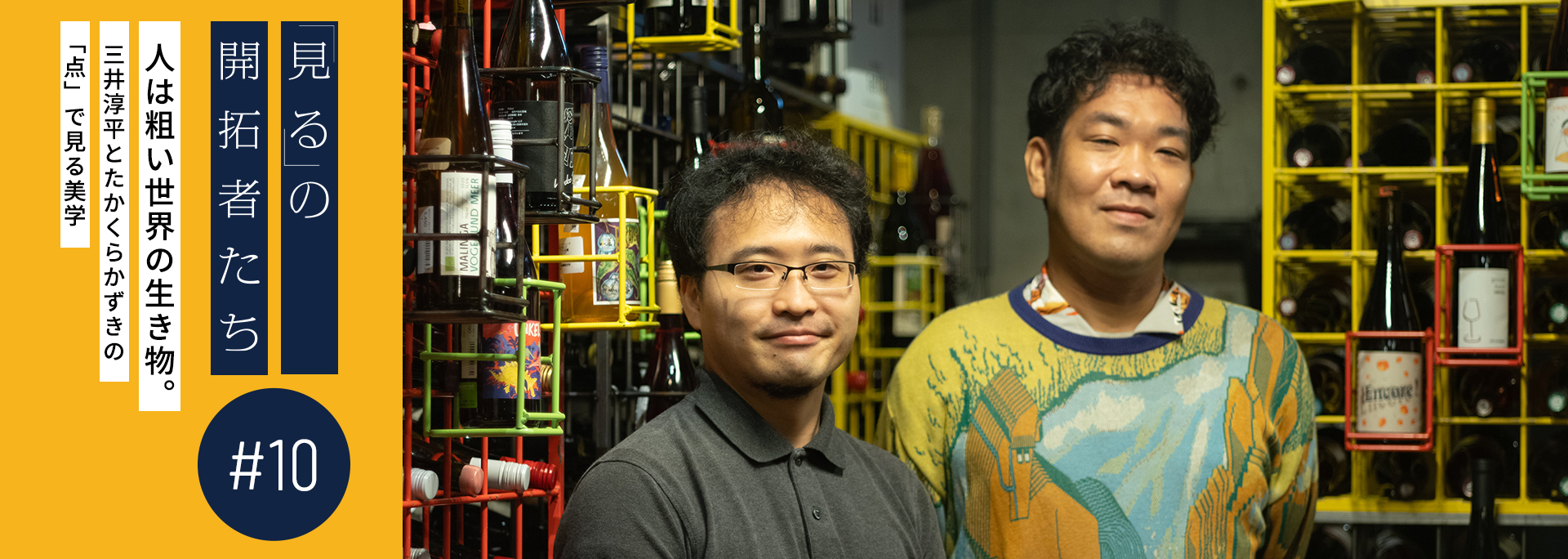

今回お話を聞いたのは、そんなドットやブロックで構成された世界で表現を続けるふたりのアーティスト。ドット絵を中心にさまざまなアプローチでデジタル表現の価値を探究する現代アーティスト・たかくらかずきさんと、世界に22人しかいないレゴ社認定のプロビルダー・三井淳平さんだ。

いそいそと取材の準備をする私たちをよそに、初対面のはずのふたりは軽いあいさつだけで作品を観賞しはじめた。

意気投合、というのともすこし違う。10年来の友人同士であるかのような空気感を身にまとった、たかくらさんと三井さん。そんなふたりの背中越しに、解像度をさげた世界の魅力をのぞかせてもらおう。

思い出される“デジタル”の手触り

「コロナ禍を機に僕もレゴを始めて、そこで三井さんのことを知りました。レゴブロックを画材としても、建築材料としても自在に使いわける手法には感動しました」

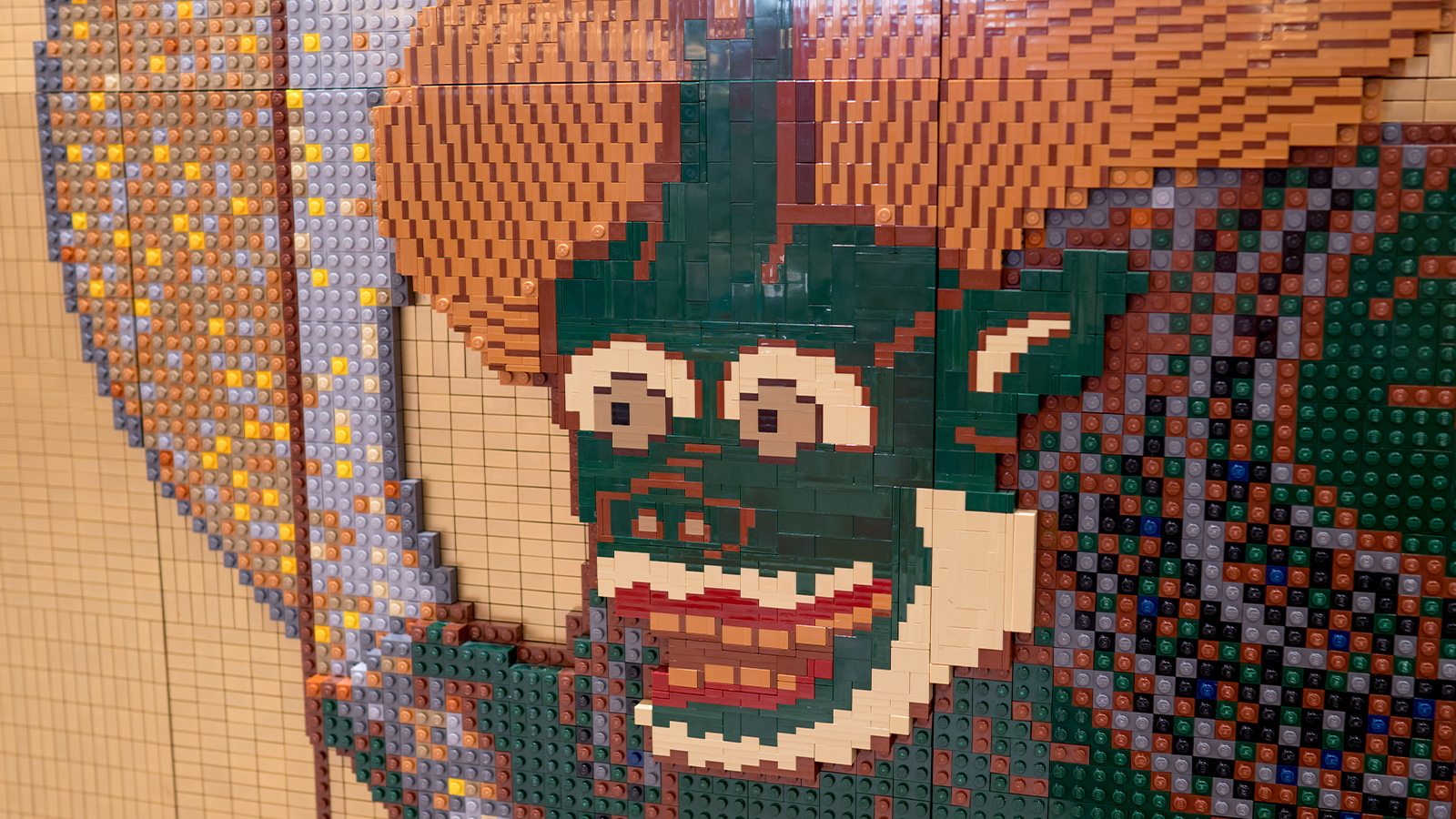

三井さんのファンであるというたかくらさんが、その技術力、表現力を熱く語る。たしかに、三井さんはレゴを使って建物や巨大な街をつくりあげることもあれば、ブロックを画材のように操り、動物や誰もがよく知る名画を立体的に描くこともある。モチーフとなる対象の幅の広さもさることながら、その表現力は到底レゴブロックだけでつくっているとは思えないものばかりだ。

葛飾北斎の傑作を、50,000ものパーツで400時間をかけ再現したという三井さんの作品『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』

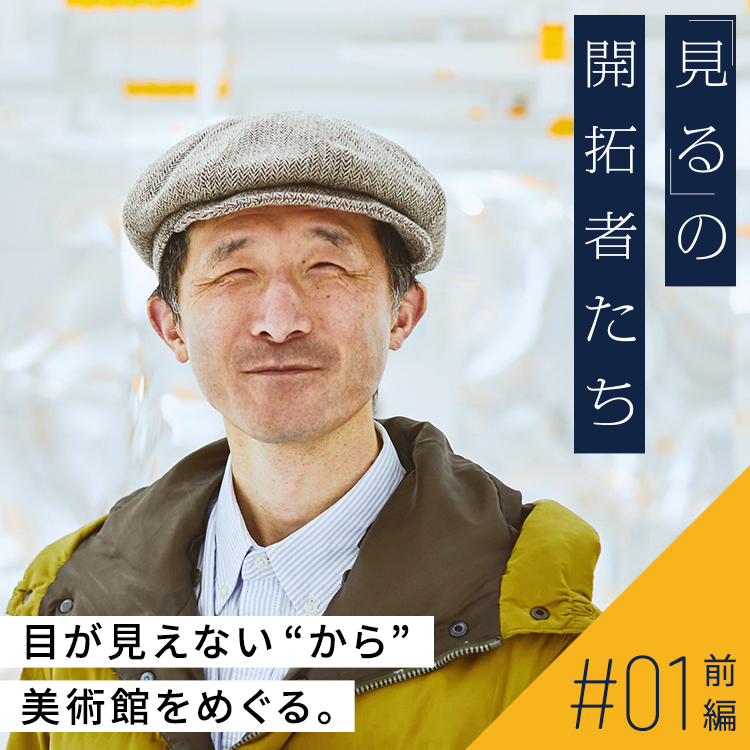

三井さんは、なんと1歳のころからレゴブロックで遊びはじめ、歳とともに立体造形のスキルを磨いていった結果、24歳という若さで日本でただ1人の「レゴ認定プロビルダー」の称号を得たという。人生のほとんどをともに過ごしてきたレゴについて、三井さんはこう振り返る。

「レゴブロックはもともと、知育玩具として売り出された製品だったので、私と同じ世代の方の中には『おもちゃ』としてのイメージがあまり強くない方もいるかもしれません。しかし、1989年には『南海の勇者』という海賊船シリーズが発売され、1999年には『スターウォーズ』がシリーズ化。こうしたストーリー性や造形的にもしっかりしたラインナップの登場で、特殊なブロックや組み方のアイデアがたくさん含まれるようになり、遊びの幅が格段に広がったんです。そんな新しい要素も、私のレゴ好きに拍車をかけたんだと思います(笑)」

レゴ認定プロビルダーの三井淳平さん

「僕も3歳から5歳のころにレゴブロックと出会いました。でも当時は基本セットが入ったバケツしか買ってもらえなかったんですよね。だから三井さんやってたような設計図付きのレゴセットがうらやましくて、今になってやり直しています(笑)」とたかくらさん。レゴという共通項を起点に会話はさらに弾みはじめる。

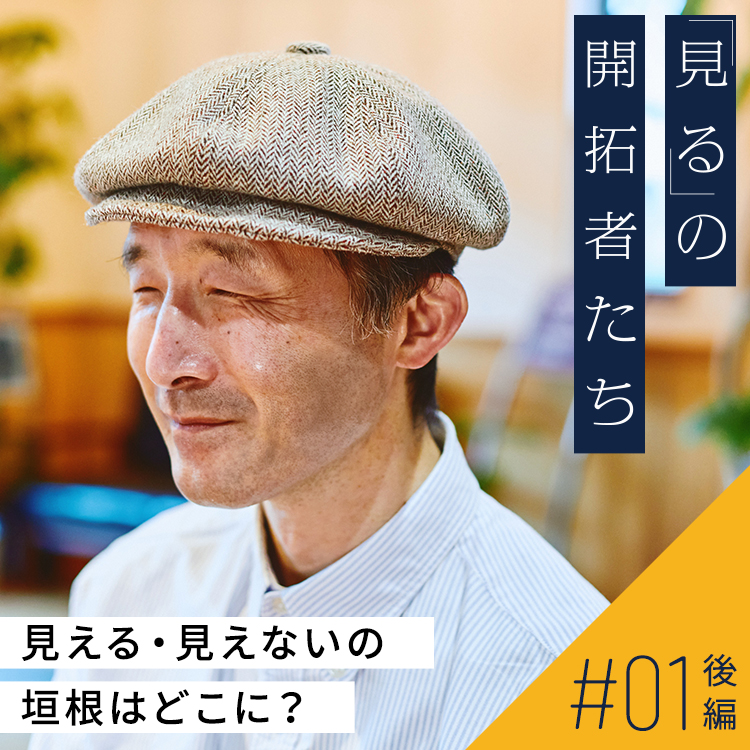

現代アーティストとして、ドット絵を中心にさまざまなアプローチで活躍するたかくらさんもまた、小学校1年生のころからドット絵を描いてきた。

「両親が新しいもの好きで、僕が小学校1年生のときにコナミ社の『ピクノ』っていうテレビとつないで遊ぶお絵描きマシンを買ってくれたんです。テレビ画面を使って描けるとはいえ、かなり粗い絵しか描けない代物でしたが(笑)。ほかにも任天堂の『マリオペイント』もハマっていましたね。かなり革新的なゲームでしたが、これもまだまだ粗いピクセル画という感じでしたよね。実際、ドット絵でスタンプをつくれる機能もあって。子どものころから、紙に描くのと同じくらいディスプレイ上で絵を描いていたんです」

現代アーティストのたかくらかずきさん

80年代半ば、情報技術の世界で目覚ましい技術革新が起こり、Apple社の一般消費者向けPC「Macintosh」やMicrosoftのOS「Windows」が登場。さらには任天堂の「ファミコン」など家庭用ゲーム機、またレトロフューチャーなど未来やテクノロジーへの憧憬がつまったデザインの製品が一斉を風靡した時期でもある。

デジタルは、いわずもがなデータを0と1の二進法で処理するという原理から成り立っているが、モニターの解像度が低かった当時は、キャラクターの描写ひとつとっても、16×16のマスのピクセルのある・なしがはっきりわかるなど、今よりももっと身近にその原理を感じられていたのかもしれない。一方で、直方体のブロック同士の組み合わせを基本とするレゴも、ブロックを積む・積まないで形をつくっていくため、二進法的な要素が強い。

デジタル黎明期に生まれ、その進化とともに育ってきた同じ年に生まれたふたりには、共通して“手触り感のあるデジタル”や“デジタル感のあるアナログ”といった原体験があったのかもしれない。

「解像度の粗さ」が生み出す個性と自由

昔話にも花が咲き、思い思いに話をしながらじっくりと作品を見ていると、三井さんがあることに気づく。

「ネットで見る限り、作風からもたかくらさんの作品はてっきり平面作品だと思っていたけれど、実物を見るとドットがかなり立体的に表現されているんですね。これはプリントですか?」

「そうなんです! 今回はすべてデジタル表現で完結させることがテーマだったので、キャンバス作品もすべてUVプリントで立体印刷しています。ちなみに、特撮や怪獣がテーマなので背景は世界中のさまざまな都市を舞台にしていますが、たとえばニューヨークの場合は『ニューヨーク、水没』などのキーワードを入れて、AIに画像を複数自動生成してもらい、それをコラージュしています」

たかくらさんのドット絵も三井さんのレゴ作品も、遠巻きにみるとひとつの絵として、またある程度近い距離感になれば、自ずと一つひとつのドットやピースに目がいくような作品となっている。これは、リアリティを表現することにわざと制約をつくっているようにも見える。ふたりはなぜ、このような解像度の低い表現にこだわり続けるのだろうか。

「解像度をさげていくということは、抽象化していくということ。それによって、鑑賞者が僕のピクセルアートを見たときにキャラクターを自由に解釈できるようになるんです。抽象的だからこそ、想像を働かせる隙間が生まれると思うので。これはキャラクターや絵文字のほうが、抽象的だからこそ受け手側に多くの意味を想起させる現象にも似ています。日本は昔からそういうものとの相性がいいのかもしれません」

「私の場合は、対象を分析してブロックでそれっぽさを表せるギリギリの解像度を見極めています。そのほうが、たかくらさんと同じく想像の余地と、作品の個性が出ると思っていて」

また、ふたりの作品をよく観察してみると、必ずしも一定の解像度で構成されている訳ではないことに気づく。たとえばたかくらさんの場合は、メインで見えてくる仏像や妖怪といったキャラクターは解像度を低くし、背景の都市の解像度を高く表現している。これによりキャラクターが余白を持ち、鑑賞者それぞれの解釈を受け入れやすくなるのだという。

一方、三井さんのつくるレゴの作品は、輪郭となる部分はブロック感を際立たせるために解像度を低く、作品の核となる顔の部分は粒度を細かくすることで自然と表情に意識が向くようになっている。たかくらさんも三井さんも、それぞれ解像度の差に意味を持たせつつも、まったく別のアプローチをしている点がユニークだ。

三井さんがレゴブロックのみで描いた『風神雷神図屏風』。シンプルな輪郭と対照的に、表情や陰影はより細かいブロックで表現されている

展示会場を抜け出し、場所を変えて話すことにした。移動中も、ふたりの会話は尽きない。制作のプロセスについてたずねると、それぞれ制作前にスケッチを描くという点が共通していた。たかくらさんは、作品をつくるときとき、まずは作品の核となる言葉を書き出し、大枠のイメージをスケッチに起こしてから描きはじめるそうだ。

「僕は作品をつくるときにも、言葉での思考が8割ぐらいを占めている気がします。言葉から描くという点ではもはやAIに近いのかもしれない(笑)」

一方で依頼を受けて制作するデザイナー的な仕事も多いという三井さんは、世界観や立体感がわかるように、制作に入るまえに高低差を線で表したようなラフスケッチを描く。

冒頭で紹介した三井さんの作品『富嶽三十六景』のラフスケッチを見て、「舞台美術家のスケッチに似ているかも」とたかくらさんがつぶやくと、「意外と細かな設計はしないんです」と三井さんはその制作工程について次のように語ってくれた。

「今はCGソフトを使って、ブロック一つひとつの配置まで精密に設計できてしまいますが、私の場合は制作過程がいちばんおもしろいと思っていて。たとえば『波の陰影をこの重ね方で強調しよう』とか、『濡れた質感を表現するためにこのパーツを使ったらいいんじゃないか』といったアイデアは手を使った試行錯誤の中で生まれるんです。だから、あえてどうつくるかは細かく考えないようにして、制作を進めています。原画のある作品の場合は、スケッチも書かず原画だけを見てつくる場合もありますよ」

三井さんがつくったホワイトタイガーの作品。足の先端など毛足の短い部分はツルっとしたパーツひとつで構成され、耳には毛たばやでこぼことした皮膚の質感を出すために、あえて裏側が見えるようにブロックが置かれている

「見る」ことが引き出す、蓄積された記憶と五感

幼少期からピクセルとブロックでの表現に慣れ親しんできたふたり。制作を続けていく中で、普段の生活でもものの見方が変わってしまうことはないのだろうか。

「ドット絵ばかり描いているときは、街を歩いていても『エスカレーターのふちの黄色い線は、全体の中で何ピクセルで何色で表現するべきだろう』と考えてしまうし、最近はAIを使いすぎて『この風景はなんて命令したら出てくるだろう』と考えるようになってきました(笑)。ひとくちで『ものを見る』と言ってもそれは千差万別で、自分がそれまでに築いた経験や技術に基づいて観察できるようになっていくんですよね」

「見る」というのは必ずしも視覚に限った話ではなく、自分がそれまで経験してきたことやほかの五感まで引き出す行為、ということだろうか。さらに、そうしてアウトプットされた解像度の粗い作品は、逆に鑑賞者の記憶やイメージを引っ張り出す力を持っている、とたかくらさんは続ける。

「作品をスイッチにして、想像力を引っ張り出すことができるんです。たとえば僕がドット絵で描いた道頓堀の風景も、実際に行ったことがある人なら情景が浮かんでくるだろうし、同時にその人固有の思い出も引き出される。解像度が低いからこそ、ただ視覚から感じとれる情報を享受するだけではいられなくなるんです」

「私たちの仕事は、『ものを見る』ときにそれまでのユニークな経験で蓄えた記憶や、そこに紐づく五感の一部を拾いあげてアウトプットする、ということなのかもしれませんね。

私もプロとしてレゴに向き合うまでは、作品を大きくして解像度を上げていく方向に向かっていたけれど、今はサイズが大きいだけの作品には興味がなくなっていて。超絶技巧や現実主義の領域は、いっときはもてはやされるかもしれないですが、将来的にAIと戦わないといけなくなるし、人間らしさが逆に失われていくところがあると思うんです。

それよりは解像度ばかりを求めずに、描きたいものやメッセージ性が伝わるものをいかにつくれるかが、これからの人間らしいものづくりで、作品自体の魅力になるんじゃないかと思っています」

と、三井さんも言葉を重ねた。

AIが目覚ましい進化を遂げている昨今、「人間らしさとは何か」という問いが私たちに突きつけられているように思える。ふたりの会話を聞きながら、粗い解像度の世界に宿る「人間らしさ」に魅力を感じずにはいられなかった。

1ピクセル、1ブロックに宿る人間らしさ

制作スタイルやものの見方でも共通項の多いふたりだが、さらに話題は思想の部分まで広がっていった。たかくらさんは東洋思想、特に日本仏教の観点を持ちながら西洋的な現代美術に取り組んでいるが、三井さんもその思想に共感する部分があるという。

「レゴだと最後に作品を接着することが多いのですが、僕にとってそれはブロックの終わりを意味していて。一度構築したものを分解して、また新しい形に生まれ変わらせる、いわゆる輪廻転生的な考え方でレゴブロックを扱うほうが、本当はしっくりくるんですよね」

「ドット絵もレゴ作品も、1ピクセル・1ブロックは遺伝子のようなもの。それが集合した肉体的なものが消滅しても、一つひとつの遺伝子は次の作品でも使われ、引き継がれていく、と言えるかもしれないですね」

「もしかして、ドーキンス博士*とか好きです?」「あ、学生のころにに読んですごく影響受けました!」「僕にとっても原点なんですよ」——“点”を起点に、彼らが幼少期を過ごした80〜90年代の話題から日本仏教や遺伝子の話題にまで話を膨らませながら、ふたりの視点のありかを探っていった今回。

「解像度の粗い世界」の魅力は十分に伝わったものの、急速な進歩を遂げるAIを筆頭にこれからも解像度が高まり続け、余白の狭まっていくであろう現実世界で、ふたりはどのように表現を続けていくのだろうか。さいごに尋ねてみた。

「さっき三井さんのお話で『人間らしいものづくり』という言葉がありましたけど、キレイさとか完璧さという部分は、今後AIが担っていくんじゃないかと思っていて。でも、そうなったときでも、僕たち人間がつくる解像度の粗い作品や、エラーのようなものに魅力を感じるのは変わらない。作品をつくるうえでは、そんな人間にしかわからないズレを大事にしたいですね」

「私も大人になってからようやく『ズレるおもしろさ』がわかるようになりました。ブロックを組み立てる途中で、意図してなくてもおもしろいと思った過程は作品に見えるように残しています。逆にそれらを省いていくと個性のない作品になってしまう。試行錯誤していく中で生まれるイレギュラーな要素、偶然性があるほうが作品としてユニークなものになるんですよね」

「そう考えると、これからの人間の仕事は偶然のエラーを出し続けていくことなのかもしれないですね」と、たかくらさんは笑いながらこの対談を締めくくった。

*リチャード・ドーキンス……イギリスの生物学者。「生物は遺伝子に利用される乗り物である」という独創的な進化論で知られる。

ドットやレゴでつくられた作品を見て、想像の余白を記憶と五感で埋めていく。AIが描いた絵画に対して感じる違和感をあえて楽しんでみる。だれかが出したエラーやズレを「おもしろい」と許容する。

常に解像度の高いことを目のあたりにし、求められる現代にあって、ふたりの背中からのぞいた景色はそんな魅力にあふれていた。すこし逆説的なようだが、幼少期からピクセルとブロックに触れつづけ、「人間らしい」ズレや失敗も重ねてきたからふたりだからこそ、その魅力を忘れずにこれたのかもしれない。

子どもの落書き、16×16ピクセルでつくられたキャラクター、お気に入りのうつわに入った小さなひび。周りを見渡して、ふだん無自覚に見ていた粗いものたちに焦点を当ててみる。きっと新たな想像の余地が生まれてくるはずだ。

【プロフィール】

たかくらかずき

1987年生まれ。アーティスト。 3DCGやピクセルアニメーション、3Dプリント、VR、NFTなどのテクノロジーを使用し、東洋思想による現代美術のルール書き換えとデジタルデータの新たな価値追求をテーマに作品を制作している。アニメーション、ゲーム、舞台美術などその活動範囲は多岐にわたる。openseaでNFTシリーズ 「BUSDDHA VERSE」を展開中。京都芸術大学非常勤講師。

三井淳平(みついじゅんぺい)

1987年生まれ。三井ブリックスタジオ代表。2005年にテレビ番組「レゴブロック王選手権」準優勝で注目を浴びる。東京大学入学後に東大レゴ部を創部し、2010年にはレゴブロックを素材とした作品制作や社会貢献が評価され「東京大学総長賞」を受賞。2011年に「世界最高レベルのレゴブロック作品制作能力を持つ人」とレゴ社が認める「レゴ認定プロビルダー」に最年少で選出された。