「中之条ビエンナーレ」は今年で9回目を迎える、群馬県中之条町の一大イベントです。新型コロナの影響によりオンライン開催になった2021年を経て、晴れてリアル開催となった今年。「待っていました」と言わんばかりに、初日からたくさんの人が押し寄せ、中之条町は大いに賑わいました。

メノキとJINSによる「ミルミルつながるプロジェクト」が出展したのは、廃園になった伊参(いさま)幼稚園の旧園舎。ここにも、予想を越える数の人が! メイン会場から少し離れた立地だったにもかかわらず、「かるたを一度見てみたくて」と一目散に足を運んでくださる人もいたほどでした。

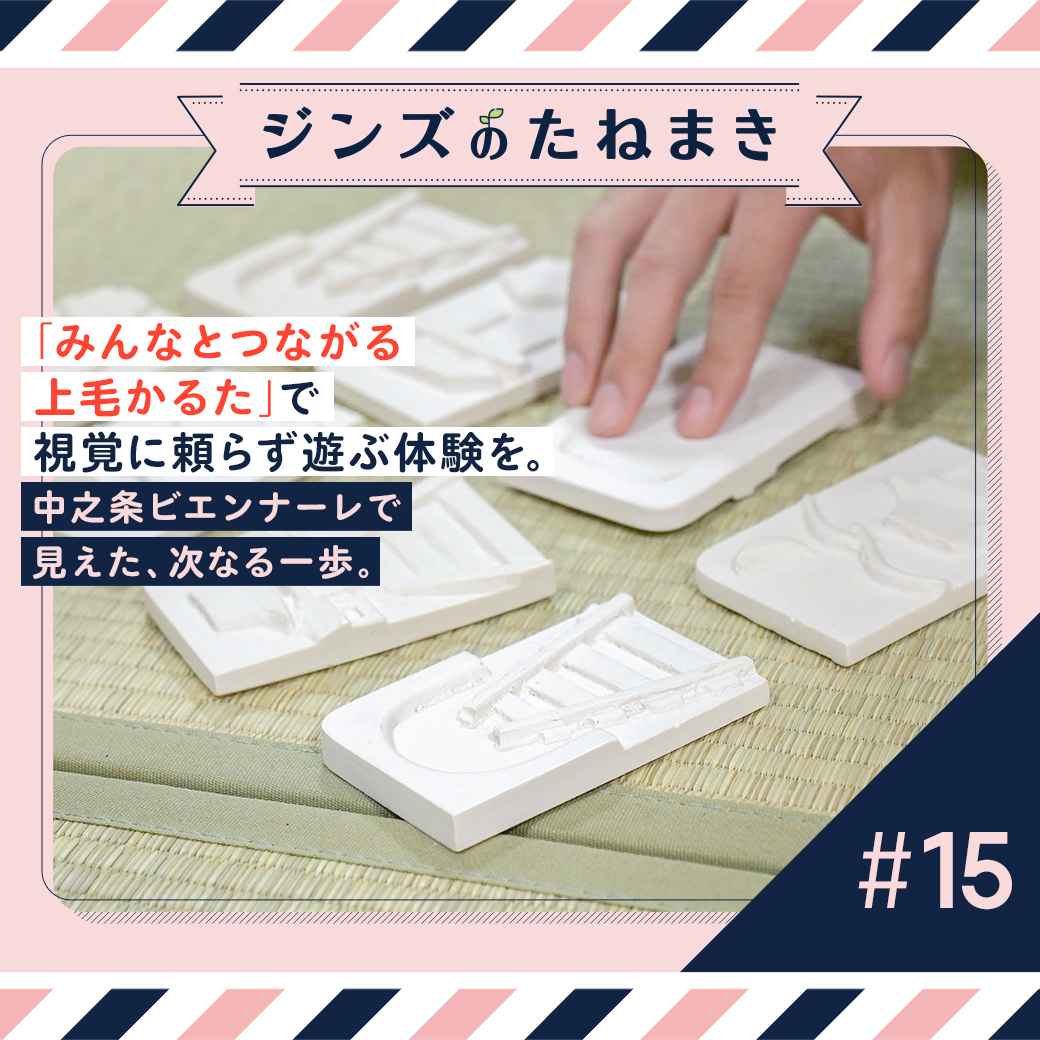

会場には「みんなでつながる上毛かるた」全44枚を一覧にしたパネルを設置。来場者がかるたで自由に遊べるよう、畳を敷きつめます。

1カ月にわたる展示期間中、わたしたちのブースを訪れた人たちは、かるたを見たり触ったりしながら、口々に上毛かるたにまつわるエピソードを話していました。

お子さんを連れた女性からは「わたし自身は他県の出身なので、上毛かるたをまったく知りませんでした。けれど子どもが学校ですっかりハマってしまって。それに影響されて、わたしも札の暗記をはじめたんですよ」との声が。「昔むかし、小学校のころによく遊んだよ。懐かしいね」と幼い日の思い出をJINSスタッフに熱く語るご年配の男性もいらっしゃいました。

現場に立ち会っていた地域共生事業部の石井はこう語ります。

石井 「正直、晴眼者*の方の目にこのかるたがどう映るのか少し不安だったのですが、みなさん、札を熱心に観て下さって。とくに、興味を示す人の年代の幅が広かったのが印象に残っています。上毛かるたが群馬の郷土文化に深く根を張って、人びとに愛されているのを実感しました」

*晴眼者……視覚に障がいのない人

来場者の反応が「みんなでつながる上毛かるた」のこれからを考えるヒントになったといいます。

石井 「多様なバックグラウンドを持つ人が、群馬の歴史や文化に触れて、知る手段として活用するのはどうだろうと考えています。たとえば小学校でかるたをつくるワークショップを開催したり、インターナショナルスクールに提供したり……。まだ漠然としていますが、いつかかたちにしていきたいですね」

かるたで、障がい・年齢・性別・国籍の壁を越える体験を

9月24日には、「みんなでつながる上毛かるた」の体験イベントを開催。多様な背景を持つ約30名の参加者が集いました。年代は小学生からシニア層まで幅広く、なかには海外から来た人や視覚に障がいを持つ人の姿も。

参加者はみな靴を脱いで畳にあがり、思い思いに座ります。リラックスしたムードが漂うなか、三輪さんよりあいさつがありました。

「目が見える人、見えない人、性別も年齢もそんなものは関係なく、積極的にコミュニケーションをとってください。このかるたは、『そういうもの』なんです」。

三輪さんの投げかけに、参加者たちは真剣なまなざしを向けたり、うなずいたりと、それぞれ反応を示していました。

参加者のなかには、上毛かるたをよく知る人もいれば、そうでない人もいます。知識の差を気にせずにたのしめるよう、進行役のスタッフと参加者が相互にコミュニケーションをとりながら会は進んでいきました。

まずは全員、絵札にじっくり触れて観察。そして、絵札がどの読み札と対になっているかを当てあいます。つづいてアイマスクを装着し、上毛かるたの知識量に応じて遊び方を変えていきました。

上毛かるた初心者のみなさんには、神経衰弱に似たゲームをご紹介。表面を指でなぞり、触覚だけを頼りに同じ絵柄のかるたを揃えます。

上毛かるたの玄人ともいえる人たちには、かるた遊びのルールを案内しました。二人一組で向き合って座り、お互いの前に4枚の絵札を一組ずつ並べます。指や手のひらで何度も絵札に触れ、読まれた札を探し当てていきます。

会場に集う人たちに壁は感じられません。だれもがみな、ときに笑い声をあげながら、「視覚に頼らずに遊ぶ」経験をたのしんでいました。

参加者のひとり、小学校1年生の男の子は、まさに学校で上毛かるたを学んでいる最中だったそう。体験イベントの終盤、男の子から「これ欲しい! 売る予定はないの?」とのうれしい声があがり、スタッフが胸を熱くする場面も。

体験イベントは大盛況のうちに幕を閉じました。

「ミルミルつながるプロジェクト」出展場所近くでは、メガネ移動販売車「JINS GO」と、JINSが運営するベーカリーカフェ「エブリパン」が出張販売。「いつもJINSのメガネを使ってるからうれしいよ」「パン、すごくおいしかったです!」など、好評の声をいただきました

「みんなとつながる上毛かるた」が、心のバリアを壊すきっかけになれば

「見える人見えない人見えにくい人、みんながつながるかるたってどんなもの?」。手探りの状態からはじまったプロジェクトは、たくさんの人の力を借りながら、たしかな歩みを進めてきました。一般公開までたどり着いた今、メンバーはなにを感じているのでしょう。「ミルミルつながるプロジェクト」発足以前から活動に携わってきた、地域共生事業部の秋本に現在の心境を聞きました。

秋本 「三輪さん率いるメノキさんと一緒に活動した2年間、わたしのなかでひとつ大きく変化したことがあります。それは、『目の見えない』三輪さんとの向き合い方です。

三輪さんを語るとき、どうしても『全盲の彫刻家』『目が見えない芸術家』という枕詞がついてまわります。わたしもはじめて三輪さんにお会いしたとき、見えないことを強く意識していました。

けれど長くお付き合いしていくうちに、だんだん『見える』『見えない』が気にならなくなったんです。ただただ、三輪さんというエネルギッシュな方が、お互いに違いを理解し合う豊かな世界を目指している。わたしたちは、その思いに共感して一緒に活動しているんだと、シンプルな捉え方をするようになりました。知らず知らずのうちに作っていた壁がなくなった感覚です。

見えない、聞こえないなどの障がいを持つ人が、日頃から身近に存在しないと、どうしても壁をつくってしまいがちですよね。けれどそれは、コミュニケーションの取り方がわからないだけ。一度壁を取り払うきっかけさえ掴めれば、シンプルに人と人として向き合うことができると思います。

『みんなとつながる上毛かるた』はまさに、そんなきっかけをつくるツールです。これからもっとたくさんの人たちに知ってもらえるよう、進化させていきたいですね」

「みんなとつながる上毛かるた」は無事お披露目の時を迎え、東京新聞や日本経済新聞など多くのメディアで取り上げていただきました! これからも試行錯誤を重ねて、教育現場などでの活用の機会を模索していきます。どうぞおたのしみに!