メガネ屋のJINSがかるたをつくったわけ

近視進行抑制の観点から、子どもたちの外遊びを支援する「もっと外遊びプロジェクト」。プロジェクトの発想の原点になったのは、JINSが2012年から行ってきた「見る育」の取り組みでした。見る育とは、目の健康寿命延伸、近視進行予防の啓発や“見る体験”の提供などにより、未来を創る子どもたちの見る目を養う活動のことです。

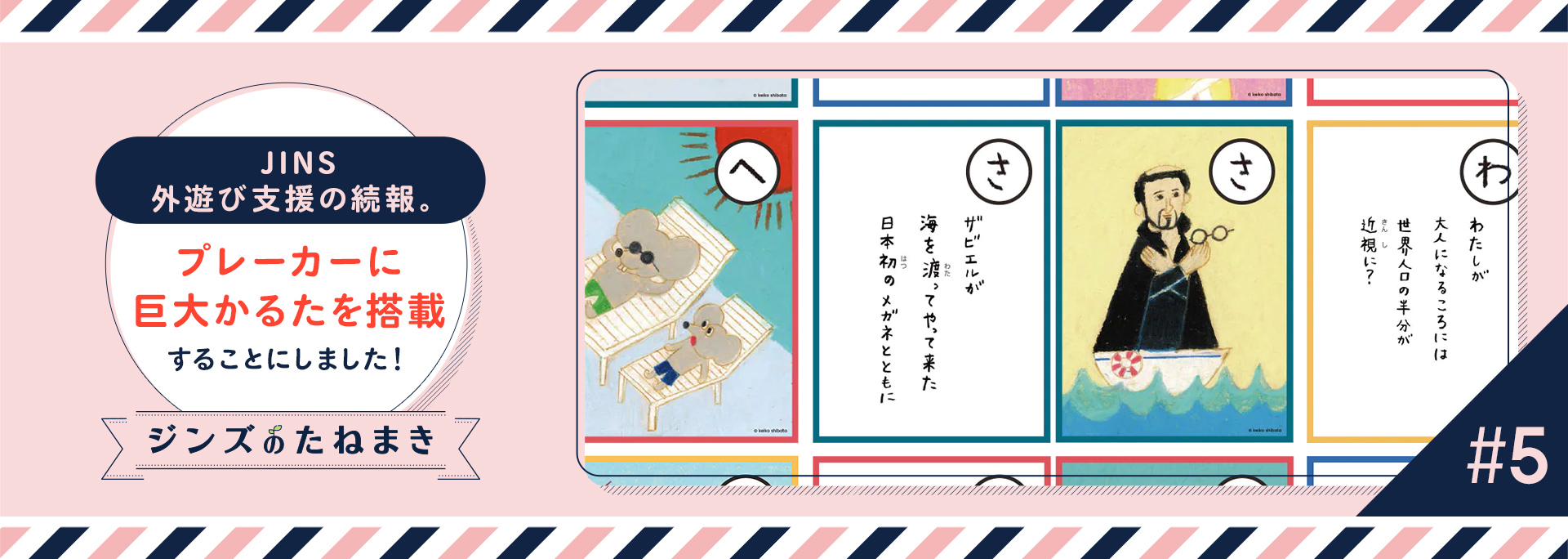

そんな見る育の一環として、2019年に「見る育かるた」を制作しました。

日本の伝統的な遊びとして長く親しまれているかるたは、集中力や記憶力、コミュニケーション能力などの向上にも寄与すると言われていて、知育玩具としても注目されているんです。そんなかるた遊びを通して、目や光、近視に関する知識を楽しく伝えたいという思いから、この「見る育かるた」をつくりました。

かるたの語句の内容を考えるため、まずはJINS社員4名で、目に関する情報を幅広く集めました。「見える仕組みはカメラの構造に似ている」「目をもたない魚がいる」など、その数はなんと136個!

かるたのネタ案の一部。ずらりと並べてみました!

そこから、小学生の子どもたちにとってむずかしくならないように検討を重ね、最終的に44のトピックスに絞り込みました。目や光、近視のことだけでなく動物の目の話、メガネの歴史にまつわる雑学、目が関係する慣用句を盛り込むなど、バリエーションに富んだ内容になっています。

その案をもとに、歌人の木下龍也さんに読み札を制作していただきました。絵札は、絵本『めがねこ』(手紙社)の作者、柴田ケイコさんの描き下ろし。さらに、かるたの内容をより詳しく学べる「見る育かるた 読み札解説書」も制作しました。

こうして、約6ヶ月をかけて完成した「見る育かるた」は、これまでに全国の児童館や学童クラブに計200個以上を寄贈していて、たくさんの子どもたちに遊んでもらっています。

※見る育かるたの一般販売は行っておりません

ビッグ見る育かるたをプレーカーに!

「スポーツかるた」というスポーツをご存知でしょうか?

スポーツかるたは、広島の中国新聞社の企画(「からだうごかす大作戦」)と世界ゆるスポーツ協会がコラボレーションして開発したもので、屋外で運動しながら遊べるように進化したかるた遊びです。通常の60倍ほどの巨大な札を屋外スペースいっぱいに広げ、参加者は会場を走り回って読まれた札を探します。札には「親指を 立てて肩甲骨 届くかな」など、体を動かすお題が書かれていて、それにチャレンジして成功すると札を獲得できるというルールです。

子どもから大人まで楽しく、ダイナミックに体を使って遊べるところが魅力のスポーツかるた。見る育かるたを制作する過程でその存在を知り、いつか見る育かるたもこんなふうに遊んでもらえたらと思っていました。

一般社団法人世界ゆるスポーツ協会(https://yurusports.com/archives/792)より転載

「もっと外遊びプロジェクト」でプレーカーを寄贈するにあたり、なにかJINSらしさをプラスする方法はないかと考えていたとき、すぐに出てきたのが、ビッグサイズにした見る育かるたをプレーカーに搭載するアイデア。

屋外で思いっきり体を動かしながらかるた遊びをすれば、ゲームなどの室内遊びとはちがった清々しさを感じられるはずです。スポーツかるたで使われるようなビッグサイズのかるたは、外遊びの楽しさを知ってもらうことを目的とするプレーカーに、ぴったりの遊具だと考えました。

それに、見る育かるたは目に関する知識などを楽しく学ぶことができるJINSオリジナルの遊具。これを載せれば、プレーカーにJINSらしさを加えることができます。

ということで、プレーカーに載せるため縦47.5㎝、横35㎝の「ビッグ見る育かるた」をつくりました。JINSのプレーカーが完成した暁には、寄贈先のプレーパークせたがやさんで使われている遊具や工具と一緒に積み込む予定です。

ビッグ見る育かるたのサンプルが完成し、プレーパークせたがやさんにフィードバックをもらう様子。丈夫かどうかを確かめるために引っ張りあったり、素材の断面をじっくりと確認したり。子どもたちがより安全に遊べるように改善しました

青く晴れた空の下、太陽の光をいっぱいに浴びながら、絵札に向かって全速力で駆けまわる子どもたち。そんな子どもたちの元気な姿を見る日が、いまからとても待ち遠しいです。

* * *

着々とすすんでいる「もっと外遊び支援プロジェクト」。

次回は、子どもたちと一緒にプレーカー活動の看板をつくったワークショップの様子をお届けします。

〜つづく〜