原動力も、好奇心も、自然の中で育む。

能條 歩(のうじょうあゆむ)自然体験教育学者、博士。北海道教育大学岩見沢校教授。自然体験教育学や臨床環境教育、災害教育などを専門とする。NPO法人「北海道自然体験活動サポートセンター」理事長。

能條先生「僕たちが幼かったころと比べて、子どもたちの自然体験や外遊びの機会が減少していることが心配されています。

都市化が進み、自然環境自体が減っていることや、自然のある郊外に住んでいる人口が減っていること、室内遊びの内容が充実していることなどが要因として考えられます。

ある調査を見ると、小中学生の自然体験は少しずつ増加しているのですが、『学校以外でどんな自然体験をしていますか?』と聞いた調査と合わせてみると、自然体験は『学校でやったことがある』だけ、という子がほとんどであることが推察されます。学校教育に依存しているような実情では、まだまだ子どもたちの自然体験が十分であるとは言えないだろうと僕は思っています。

また、幼児教育の現状を見ても、『自然と触れ合うこと』を重要視している園は非常に少ないことが報告されています」

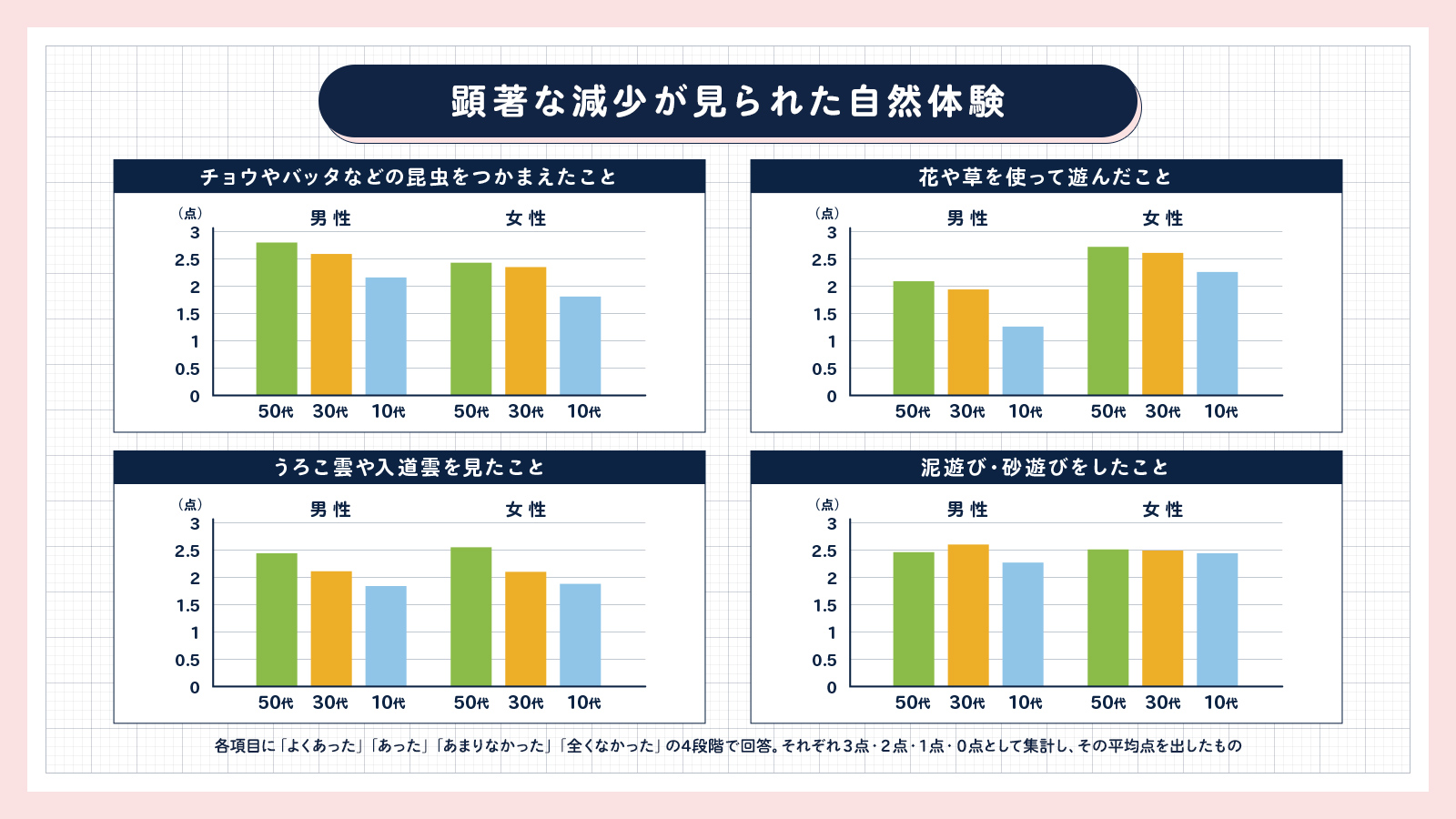

岡山県内の小学生を除く10代〜60代の男女1745人を対象に行った調査(2009年のデータ)参考:高橋多美子・高橋敏之「幼少期における自然体験の年代別変化と望ましい自然体験の在り方」、日本理科教育学会『理科教育学研究』

さらに、外遊びがもたらす影響についてもお話をうかがいます。

能條先生「自然体験を通して、子どもたちは非認知的な能力を育むことができると考えられています。測定可能な“学力”とはちがう、社会性に関わるような内面的な力のことですね。

たとえば何かをやろうとする意欲や、生きていこうとする原動力、さまざまなことに興味関心を持つ好奇心、他者への思いやりなどが挙げられます。

とくに、論理的に考えるというより外界からのさまざまな刺激に反応して行動していることが多い幼児期においては、自然の中で過ごすことの影響は大きいと思います。もちろん、幼児期に求められる刺激は、必ずしも自然によるものである必要はありませんが、自然の中は快適な環境ではない分、とりわけ多様な刺激が存在します。

ですから、自然の中にいると、おのずと情報をキャッチするセンサーが活躍する機会が増えて、感覚が研ぎ澄まされていくのではないかと思います」

自然とつながり、環境を想像する

今回JINSが携わる、プレーカーの活動についてもご意見をうかがってみます。

能條先生「プレーカーについては、ドイツの事例が有名ですね。ドイツでは、プレーカーなど(*)の移動式機材を使って、空間を劇的に遊び場に変容させるシステムが発展している、と。

(*)……ドイツでは自転車に限らず、バスやリヤカーなどさまざまな形状がある

プレーカーには、子どもたち自ら用途を考えることもできるものが乗っていると、楽しいのではないでしょうか。使いみちが限定された「おもちゃ」というよりも、遊びをサポートする「道具」というイメージですね。

たとえばカラフルな水性ペンもおもしろい道具です。見つけた石に色を塗る子もいるでしょうし、石に人の顔を描く子も、『魚の形に見える』と思って鱗を描く子もいるでしょう。

そうした遊びの中で子どもたちは、同じ石でも重さが全然ちがうとか、ざらざらしているものとツルツルしているものがあるとか、自然の多様性に気がついていきます。

『外遊び』と言っても、ただ外に出ればいいわけではありません。外遊びの良さは、自然の中にある多様なモノを見たり聞いたり触ったりする、五感と直接結びついた体験にあると思うんです。なので、外遊びをするならただ外に出るだけではなく、自分からも自然に働きかけるし、自然からも働きかけを受けるような、相互のやりとりがある体験を推奨したいですね。

そうした自然との直接体験によって、自分の中で“自然のモノ”と“そうでないモノ”の区別ができるようになります。すると、おのずと自然全体のことが感じられるようになる。それが持続可能な社会を考えるとか、環境に対する想像力を持つことにもつながっていくんじゃないかと思っています」

* * *

近視進行抑制という観点から出発した「もっと外遊び支援プロジェクト」。

能條先生にお話をうかがって、外遊びや自然体験が子どもたちに与える大切な刺激とそれから受ける大きな影響を得るための場が減少している状況を知り、あらためて「社会問題」のひとつであると受け止めました。

また、これからつくっていくプレーカーについても、大きな指針を教えていただけたように思います。子どもたちに向けたJINSの“たねまき”、ぜひ一緒に見守っていただけたらうれしいです。

〜つづく〜