JINSが近視をなくそうとしている——。

こう聞いて、意外に思われる方も多いかもしれません。近視がなくなるということは、つまり世の中にあるメガネの大半がいらなくなるということ。メガネ屋さんであるはずのJINSがそんな社会を目指すなんて、自らの商売を成り立たなくするようなものではないか、と思いますよね。

でも、JINSが掲げるサステナビリティ目標のひとつには「近視をなくす。目を通じた、幸福の追求を。」という約束があるんです。しかも、近視をゼロにすることは「長年、近視矯正のアイウエアにたずさわってきた私たちの、責任であり、使命」とまで言い切ってしまっています。

実際にJINSは、メガネ業界でいち早く産学連携での研究を進め、ブルーライトの影響に着目した目を守る機能性アイウエアの開発や、太陽光に含まれるバイオレットライトに着目した近視進行抑制の研究に取り組んできました。

いまはまだ「JINS=メガネ屋さん」のイメージが強いと思いますが、その視線の先にあるのはメガネを開発・販売するビジネスだけではありません。「目」や「見る」ことを通して、世界中の人々に驚きとよろこびをお届けしたい、と常々思っているのです。

そんな近視ゼロ社会の実現に向けて、今回新たな取り組みをスタートさせることになりました。内容は、子どもたちの外遊びを支援すること。ここでは、新プロジェクトの道のりを、ありのままにレポートしていこうと思います。

はじまりは、ショッピングバッグの有料化

きっかけは、2021年3月。環境配慮の取り組みとして、ショッピングバッグの無料配布をとりやめ、有料化に舵をきったことでした。同時に、JINSは「有料化によってお客さまから頂戴した代金は、社会に還元するために活用する」と宣言しました。

*2021年3月1日(月)よりショッピングバッグ有料化のお知らせ

しかしこの時点では、この代金をどのように使うのか、まったくの白紙状態だったんです。そこから数ヶ月間、あらゆる社会問題を調査しながら、どんな問題に向き合うべきか、議論を重ねていきました。

JINSらしい社会貢献とは何か——。頭を悩ませていたとき浮かんだのが、あのサステナビリティ目標であり、近視進行抑制への取り組みでした。

ヒントとなる先行事例がなかったわけではありません。

たとえば「見る育」という活動。これは、子どもたちや保護者に対して、目の健康を啓発したり、視力や光についての学習機会を設けたり、見ることの楽しさに気づいてもらうための活動です。

この「見る育」を発展させて、子どもたちへ近視進行抑制を啓発していくのはどうだろう。ショッピングバッグ代金の使い道を話し合う中で、“出発点”を見つけた瞬間でした。

なぜ、JINSが「外遊び」なのか?

「近視進行抑制」というスタートラインが見えたところですが……。そもそも、近視を抱える子どもたちは、どれほどいるのでしょうか。活動内容を決定する前に、まずは現状の理解が必要です。

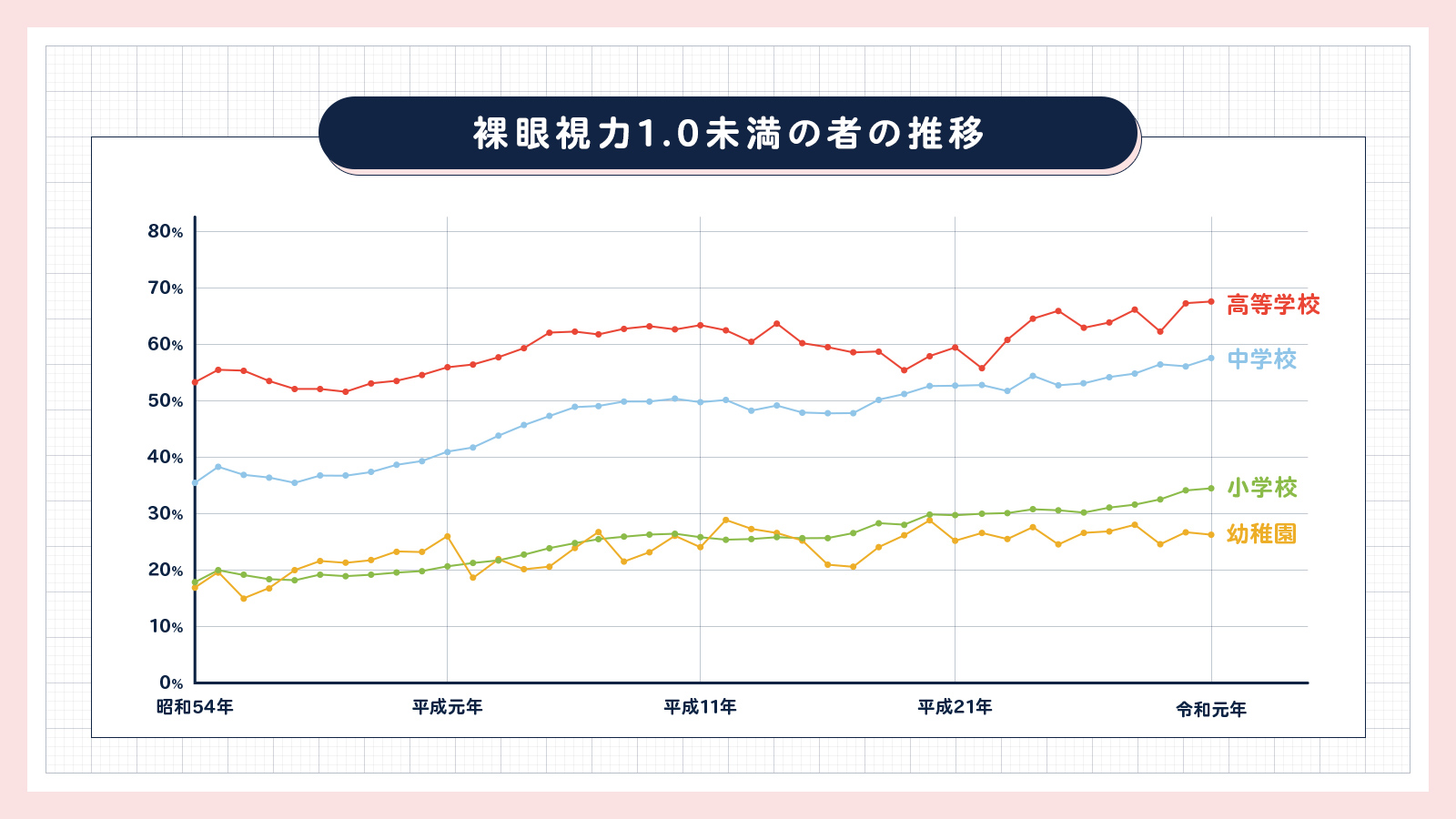

参考:文部科学省「学校保健統計調査(令和元年度)」

詳しく調べてみると、「裸眼視力1.0未満」の子どもたちは非常に多く、しかも年々増加傾向にあることがわかりました。2019年度の調査では、中・高校生の半数以上がこれにあてはまっていて、過去最高の割合になっています。こうして、近視人口が増加の一途をたどっていることは、社会問題になっているそう。

さらに、子どもと近視について調べていると、「屋外で遊ぶ時間をとっている子どもは近視になりにくい、または近視の進行が遅い」という研究結果が報告されていることもわかりました。近視研究会では、日常生活で取り入れられる近視進行抑制のひとつとして、「1日にできれば2時間外で遊ぶ」ことが推奨されています*。

*参考:Lisa A Jones, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci . 2007 Aug/出典 近視研究会「学童の近視進行予防7項目」

子どもたちの近視進行を抑制するために、「外遊び」を支援しよう——。

「近視ゼロ社会」を掲げるJINSとして、子どもたちの近視の増加は、無視することのできない大きな問題です。直接支援できる範囲はせまくとも、活動を通して外遊びの大切さを広く社会に伝えられたら、日常生活における近視進行抑制を促すことにもつながるはず。

ようやく、プロジェクトの方向性が定まってきました。

「プレーカー」で、近視ゼロのたねをまきたい

具体的な外遊び支援の方法を探している中で、「プレーカー(PLAY CAR)」という車を活用した取り組みを知りました。プレーカーは、遊びや子どもと関わる専門のスタッフとともに、遊具や工具を積んで空き地や公園に遊びを届ける車で、「移動式遊び場」とも呼ばれています。

移動式遊び場はドイツでは40年以上前から企業・行政・NPOの協働により300台以上が普及。日本には現在15台ほどあり、東日本大震災で被災した地域で遊び場の復興にも使われた

実際にプレーカーを利用した活動をおこなっている、認定NPO法人「プレーパークせたがや」さんにお話を聞いたところ、定期的にプレーカーが来ることは、子どもたちが外との接点を作ったり、外遊びを習慣化したりすることにつながっていて、外遊び支援における“たね(種)まき”的な役割もあるのだと教えてもらいました。

プレーパークせたがやさんとお話しをする中で、プレーパークせたがやさんのプレーカーが老朽化し、新しいプレーカーを必要としていることが分かった

「これだ!」

まずはプレーカーを寄贈することで、JINSも外遊び支援のたねをまこう。プレーカーの存在は、JINSが継続的に外遊び支援をおこなっていくという思いのシンボルにもなるような気がしました。

プレーカーを寄贈するとなれば、やるべきことは山積みです。車種の選定、ラッピングデザイン(車体デザイン)の制作、積み込むあそび道具の検討……。

さて、JINSのプレーカーはどんな姿になり、どんな子どもたちと出会うのでしょうか。これから、プロジェクトの歩みをお届けしていきます。

〜次回へつづく〜