最初の現場は、「夜ヒット」「ひょうきん族」

——笠松さんが「音響効果」のキャリアをスタートされたきっかけはなんだったんでしょう?

そもそもはライブやイベントのPAの仕事をやりたかったんです。みんなで集まって、準備をして、イベントが上手く終わったときの独特なテンションの高さが好きで。それで高校生のころ、夏休みに東京音研(株式会社東京音研映像)でアルバイトをしていたら、そこに音響効果の仕事をしている方が来られていたんですよね。

その人から、高校2年生の夏休みだったと思うんですけど、「そろそろ卒業だよね、どうすんの?」みたいなことを言われたんです。で、音の仕事ができればいいと漠然と思っているけど、明確な志望はなくて……みたいに返したら、「興味があるなら、一度会社に遊びに来たらいいよ」って名刺をいただいて。それで折角だから……と見学に行ったら、何となくそのまま働き出すことになった(笑)。

——(笑)。そこから「音響効果」として、どんな内容のお仕事を?

「音響効果」と呼ばれる役職の仕事は、映画かテレビかで変わってくるんですよね。僕が最初に主にやっていたのは、テレビの仕事。まずBGMの選曲をして、それから、テレビ番組ってスーパー(=字幕)がたくさんついていると思うんですけど、その一つひとつに対していろいろな音を選んで付ける。あとは当然、純粋な効果音も足したりします。テレビ番組において、演者さんの声以外の音って、全部後から足していくものなんです。そのプラスオンの音を決めるのは、全部「音響効果」と呼ばれる役職の仕事になります。

——番組はどのようなものを担当されていたんですか?

90年代なかば、『夜のヒットスタジオ』だとか、『オレたちひょうきん族』『夢で逢えたら』といった番組にアシスタントとして関わっていました。

——わ、すごい。どれも一世を風靡した番組ばかりで、ずいぶん鍛えられそうですね。

そりゃあ、もう(笑)。そうした番組のディレクターのみなさんと、当時同じ会社にいた志田博英さん(※音楽プロデューサー。数多くのドラマや映画に、音楽プロデュース・選曲・サウンドデザインで総合的に関わる。主な作品に「TRICK」「仁 -JIN- 」「天皇の料理番」「アイアムアヒーロー」など。2017年没)にバラエティ番組での仕事を教わりました。

——一方、映画の「音響効果」の仕事内容はどうなのでしょう?

映画の「音響効果」を純粋に捉えると、画に対してSE(サウンドエフェクト)をつけていく、専門的にそれだけをやる人が、世に言う「音響効果」の仕事なんだろうな……と思います。

——笠松さんのお仕事のスタイルは違う?

それもあって、名乗る役職名が違っているんです。例えば『THE FIRST SLAM DUNK』を例に出すと、自分は画に対して音を付けるだけではなくて、最終的なMIX(仕上げ)まで手掛けています。デザイン的な部分とエンジニアリング的な部分を全部ひっくるめてやっていて、つまりはセリフもいじるし、音楽も発注からやるし、SEもやるし、それらを全部まとめる最終的なMIXの作業もやるし……と、全部ですね。

そこまでやって、全ステムデータ(パーツごとに別れた音源のデータを、実際に使用する形にして書き出したデータ)を管理している作品に関しては、「音響演出」としてクレジットされているはずです。アニメ作品だと、こうした仕事をする役職は「音響監督」と名乗るのが一般的なんですが、僕はこれがあまり好きではないというか、恐縮してしまうところもあって、「音響演出」のクレジットになっていますね。

「パトレイバー」の自主制作が目に留まり

——アニメや映画の仕事を主に手掛けるようになった、お仕事上の転機はなんだったんですか?

もともと映画好きではあったんですけど、若い頃、日本の映画の音をカッコいいと思えたことがなくて。トレーラー(予告編)を見ても、「何か……カッコ悪いなぁ……」って、ずっと思ってました。そんなふうに感じていた二十代半ば、コンピューターで音を作る、いわゆるDAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)が出始めたんです。僕がいた会社の社長は新しもの好きで、早いうちからそうした最新機材を導入してくれて。触ってみるとこれが、まあ楽しくて楽しくて。仕事そっちのけでいじっているうちに、「自分で映画のトレーラーに音を付けてみたいな」という気持ちが、ふと湧いてきました。

——ツールをより本格的に試してみたくなった。

それでレンタルビデオ屋さんに行って、音を付けやすそうな作品を探しました。なんとなく、実写よりアニメーション作品がやりやすそうだなと。アニメなら、音を全部自分で付け替えられるなと思ったんです。そのとき偶然手にしたのが、押井守さんの『機動警察パトレイバー the Movie』。当時はまだVHSだったので、自分が使いたい画のとこだけベーカム(※ベータカム、放送業務用テープのこと)に落として、そこからわざわざ画も編集して、音をつけてみました。

自分としてはそれで満足したんですけど、どこから聞きつけたのか、その最新機材を出していた会社が、Inter BEEという、プロ向けの放送機器展示会のブースで、デモ映像として流したいとコンタクトを取ってきたんです。

——えっ。その、音を差し替えた映像をですか?

驚きますよね(笑)。それで「権利関係が全部クリアできるんだったらいいんじゃないですか」と答えたら、ちゃんとその会社が「パトレイバー」の関係各所に許諾をとって、本当にブースで流したんです。

専門家向けのイベントだから、業界の方たちがいっぱい来るじゃないですか。その中に、「パトレイバー」の音響を手掛けたチームの人たちもいらっしゃったみたいで。「これ、何なんなんですか?」と。怒ってるわけではなく、純粋に興味を持ってくれたんですね。そこからアニメの仕事をしている人たちとの関係がはじまりました。

——とてつもない話ですね。最初に関わられたアニメタイトルは、どれになるんですか?

いくつか細かいものはあるんですが、印象深い作品となると、STUDIO 4℃の映画『スプリガン』です。僕にとって初めての本格的な長編アニメであり、初めての映画であり、初めてのサラウンド作品でもあり……何もかも初めてづくしの現場でしたね。

——畑違いの仕事で、やはり戸惑われましたか?

それが、実はそんなに(笑)。テレビ番組も映画も、本質的にやってることは同じだったんですよね。意外と始めてみたら、「何からやったらいいですか?」みたいなことは全然なかったです。

監督やプロデューサーの「音」を聴く

——そうなるとやはり、テレビ・映画を問わず、映像に音をつける仕事をされるときに共通して、どんなところに注意をされるのかが気になるところです。

場合によるんですど、作品には当然ながら監督なりプロデューサーなり「作りたいもの」がある人たちがいて、その世界観の中で、音に関するパートをお手伝いする感覚です。だから強いていうなら、その人たちがどうしたいのか、何をしたいのか、どんなふうにしたいのか……を聴くのがまず第一ですね。哲学的なロジックで仕事をするのではなく、「この監督はどうしたいんだろう?」みたいなことを、なるべく早く読み解く。

それがわかると、求められているものとはまるっきり正反対の提案もできたりするじゃないですか。そうやって選択肢を増やすためにも、なるべく早いタイミングで、作品の決定権を持ってる人の頭の中に潜り切れたらいいなと思いながら、仕事をしています。

——差し支えなければお聞きしたいのですが、これまで関わってきた中で、求められているものを読み解くのにもっとも苦労したお仕事はありますか?

つまんない答えに聞こえるかもしんないですけど、みなさん、それぞれに大変です(笑)。ただ、そうですね……監督がどうこうではなく、一番苦労したのは『風立ちぬ』ですね。宮崎駿さんの方針で「すべての音を人の声でつくる」という、前例のないチャレンジをしました。ただただ難産で、強烈な仕事でしたね。

——長編の商業アニメーションで、自然現象から飛行機のエンジン音のような人工的なものまですべての効果音を人間の声や体で表現された『風立ちぬ』でのお仕事は、今聴いても衝撃的です。監督の頭の中にある音のイメージを捕まえるときには、どんなことを心がけておられます?

やっぱり、どうしても自分の好みは出ますね。監督に合わせるとはいえ、全く自分の引き出しにはないものはできない。自分が創作できる音の範囲内でしか勝負はできないので、その中で極力、監督さんなり他の決定権のある誰かなりが、「本当はこうしたいんだろうな」と思う音に近づけていく。

その際に、アニメに限らず実写であってもそうですが、言葉でやりとりをしても机上の空論になっちゃうことが多いんですよね。だから一回、全部音にして。ある程度まで作品の音が構築できたところで、関係者全員で集合してプレビューしてみて、そこから調整していく段取りにすることが多いです。実際に耳で聴いてもらうと、ジャッジもしやすいですから。

——言葉をそのまま聴くというよりは、フィーリングを探るような?

そうですね。だから趣味というか、演出のベクトルが自分と近い監督だと、話が早いですよね。最近だと『THE FIRST SLAM DUNK』の井上雄彦監督はそうでした。割と早い段階で「これはきっと同じ方向を向いているな」とわかったんです。

——全体的にとても静かな印象を受けました。スポーツものの映画の試合シーンというと、もっとガヤガヤしているイメージがありますが。

そうですね。プロではなく高校生の試合で、しかもまだ優勝が絡むような試合でもないので、その点を意識して。実際の高校バスケの試合中継を観てみたりもしたんですが、そんなに騒がしくないので、その印象に近づけつつ、調整しました。

——大変ではあっても、そうした作品の目指す方向は明確に見える。

そうです。あとはその方向性に沿って、どれだけカッコいいものにできるかが重要な作品でしたね。

「僕らは劇薬使いなのかも」

——他人の頭の中で鳴っている音、それも場合によっては、現実には存在しないものの音を聞き取らなくてはならない。想像力が試される仕事ですね。

まあでも、複雑なことをやっているとか、「こんなものから、こんなふうにして特殊な音を出している!」みたいなことは、実はそうないんですよ。仕事をしている感覚としてはプリミティブというか、大工さんとかそういう、職人さんに近い感覚です。

——職業病みたいなものはあります? 日常の音にも敏感になられたりとか。

ヤバいですよ(笑)。

——街中で音を聞いても、「これ、何かに使えそう!」と思うとか?

そういうのもありますし、車を運転していて、ウインカーを出すじゃないですか。あの「カチ、カチ……」って音と、窓から見える屋外看板のサイネージの点滅とのテンポが合うと、妙に心地よくなってしまったり。自分でも「気持ち悪っ!」って思うときがあります(笑)。

——現実のサウンドデザインが気になってしまうわけですか。

そうなりますかね。「高速道路を車で走っているとき、ラジオから流れている音楽と、外灯のポールが通り過ぎていく速度のリズムが合ってるとすごく気持ちいい」みたいなのもあります。その気持ちよさを感じるために、車の速度を調整したりすることもあって、これはまさに病気だなと(笑)。

——それくらい、音とビジュアル、画の組み合わせが生み出す快感は強い。

音だけですら、人はいろいろなことを想像できるじゃないですか。だから画が伝えようとしている内容を支えるインフラにもなれるし、逆に映像そのもののイメージをどんと変えるような装飾にも回れる。音って、ある種の劇薬なんだろうなと僕は感じています。僕たちは「劇薬使い」なんでしょうね。

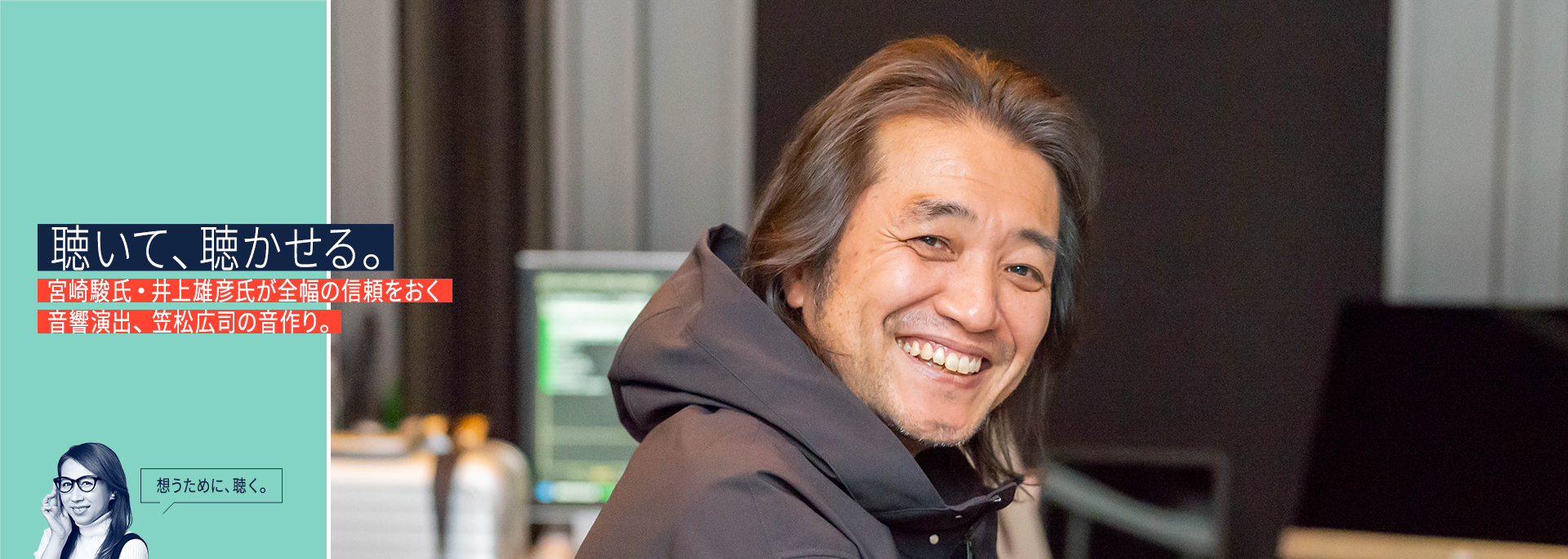

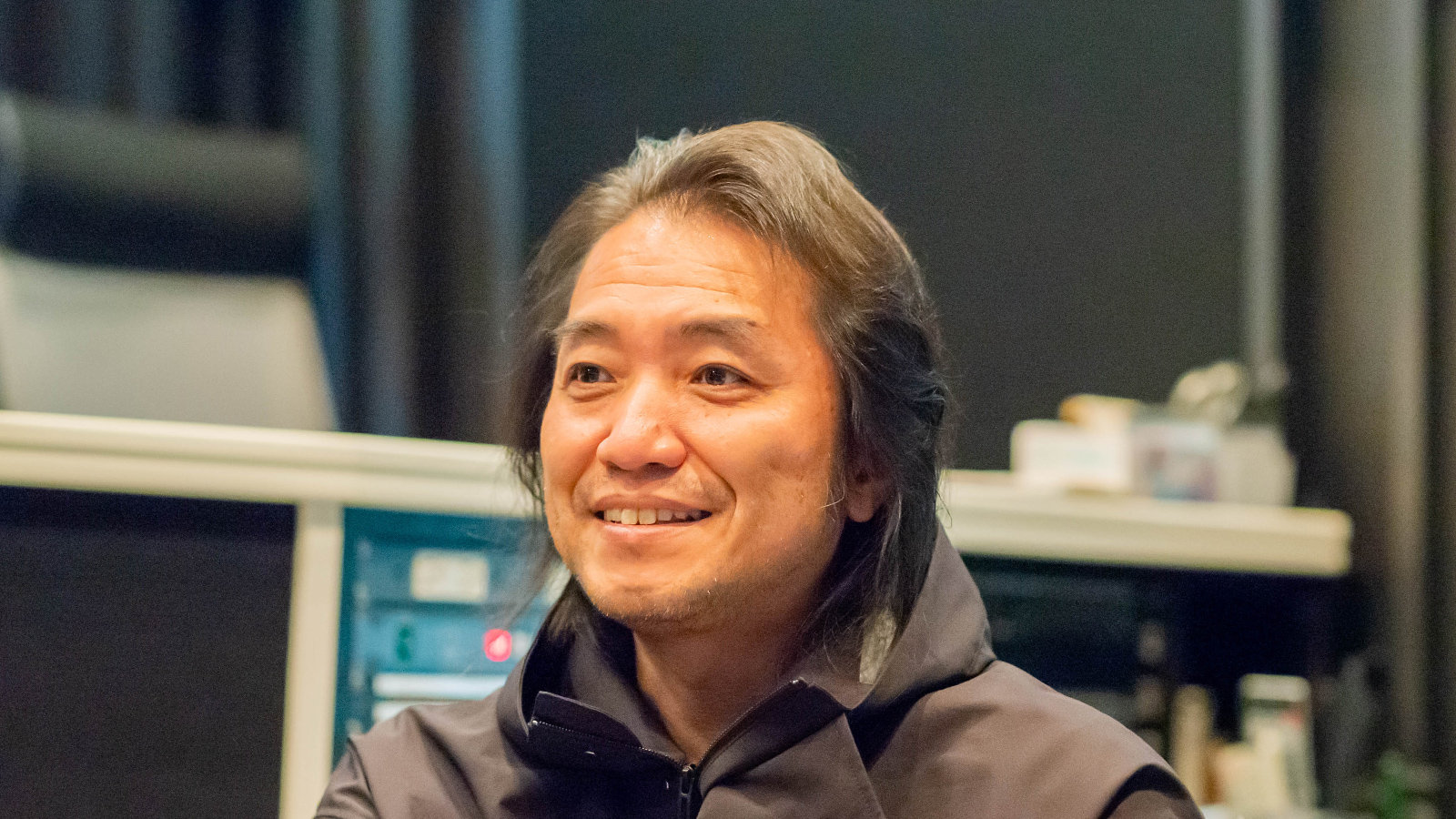

ひとつひとつの質問に、じっくりと時間をかけて答えてくださった笠松さん。静かなスタジオに訪れる沈黙は時に取材陣の不安をあおりましたが、その先でぽつりぽつりと語られる言葉は心に迫るものばかりで、焦ることなく問いに正対することの大切さを教わった思いです。

同席された堀井編集長もこんなコメントを寄せてくれました。

堀井「笠松さんの作り出す音のそばにいた短い時間、ずっと不思議な感覚でした。感情やストーリーを抱合した音、静寂の中のゆらぎの音。音なき音が見えるようだったのです。きっと数多の人がそうやって笠松さんの音に魅了されてきたのだと思います。

笠松さんが出てくださると決まった時、私もスタッフも沸き立ちました。こうして皆さんに読んで頂けること本当に嬉しいです。

JINSの眼鏡で見える鮮やかな景色も、耳をすませば溢れる音も、自分が感じる全てのものに大切に心を寄せることができればと思えるインタビューでした」