誰かの目を気にすることなく自分らしくあるために。

「LIFE IN THE GOODS.(ライフインザグッズ)」は手仕事を取り扱うギャラリー。この店を開業する以前、店主・羽田さんは全く別の業界で働いていました。

高校を卒業してから本格的にファッションと音楽に傾倒したという羽田さん。服はヨウジヤマモトやコム デギャルソンをこよなく愛し、音楽においてはテクノとハウスに親しみ、DJの顔も持ちあわせます。ファッションと音楽が生きがいだったそう。

取材時は「翁再生硝子工房」の展覧会が開催されていました。一度役目を終えたお酒、調味料の廃瓶を熔解し、吹きガラスとして新たに再生したガラスの器は一年を通して大活躍

ワイングラスはもちろん、そのステム(脚)を無くしたアイデアが秀逸なプロダクトも人気を集めています

そんな羽田さんのターニングポイントになったのが、29歳でのヨーロッパ周遊でした。

「旅の最大の目的はDJとしてマルセイユのクラブでプレイすることでした。もちろん自分のDJとしてのキャリアの中で大きな意味を持った旅になったんですが、海外で過ごす時間の中で、ふと自分のことが客観視できたんです」

それまでの羽田さんはファッション、DJを通じて、「他人からどう見られるか」が価値観の一側面としてあったのだそう。一方で、この旅で感じたのは「出会った人たちはみな自分がどうありたいかを考えている」という視点の違いだったのです。

「他人に見られようが、見られまいが、いつでも自分らしくありたい。誰にも見られないから適当で良い、ではなく、どんな時でも自分らしく過ごしたいなと思えてきたんです」

こうして羽田さんの興味はファッション、音楽から暮らしへと広がっていきます。

店は雑居ビルの2Fにあります。店から眺める舞鶴公園側の風景に心が休まります

そして行き着いたのが、暮らしを豊かにする手仕事でした。生活道具店での経験もゼロの中で、自分自身が心から惹かれる作家を見つけてはアトリエを訪ね、店での取扱をお願いしていきました。2013年、「ライフインザグッズ」を開業。未経験からの開業ではありましたが、思春期をファッションと音楽に捧げた羽田さんに蓄積された確かな審美眼とセンスは、福岡で暮らす感度の高い人々にすぐにキャッチされ、クチコミで評判が広がっていきます。

ディスプレイ一つとっても、羽田さんのセンスが垣間見えます

今では作家さんによっては展示会を企画するや、会期終了日を待たずに全作品がソールドアウトすることも。作品本来の魅力はもちろんですが、どんなものを取り揃え、どんな風に見せるか、という羽田さんの空間プロデュース力の賜物であり、毎度、確かな企画展を継続してきたからこそ育まれた顧客との信頼関係によるところも大きいのです。

「自分が実際に使う時に、フラットでいられるもの。自身が使うシーンが想像できないものを背伸びをして取り扱うのではなく、日々を心地よく過ごせる道具を紹介したいですね」。取り扱っているアイテム選びの基準を尋ねた際、羽田さんからそんな言葉が返ってきました。

夕暮れ時の店内の雰囲気も素敵ですよ

羽田さん自身、その日のファッションを決める場合、気持ちを高揚させるものを意図的に選ぶこともあるそうですが、日常の道具には、そこは求めません。「日々の中に気持ち良い時間を増やしたい。無理をせず、肩の力を抜いて、誰かの目を気にすることなく、気持ちが軽やかになる道具を届けられれば、これほど嬉しいことはありません」。

今では、「年々、作家の人生を追いかけていきたいという思いが強くなっていますね」という羽田さん。道具への目線は、自ずと作り手の生き方へも注がれるようになりました。例えば、実際に作家を尋ね、その土地へと足を運ぶことにも、今まで以上に意味を見出していると言います。

「作家がどんなところで暮らし、何を好み、日々、何に触れているのか。そこに行けば作家の人となりがわかってくるんです。そうやっていくと、作品の向こう側にあるものがふと見えてきて、敬意も、共感も深まっていきます」

1Fにあるこの看板が目印です

羽田さんに会うこと。それは、店に置かれた道具を媒介として、その作家の生き方に触れること。そんな人と人との出会いを感じるギャラリーって、なかなか無いと思うんです。

【LIFE IN THE GOODS.(ライフインザグッズ)】

福岡市中央区大手門1-8-11 サンフルノビル2F

TEL:092-791-1140

営業時間:12:00~18:00

定休日:金曜、その他不定休あり

https://www.instagram.com/lifeinthegoods/

手紙を書くという先にある個人の自由な表現を支える場。

「LIFE IN THE GOODS.(ライフインザグッズ)」に来たら、合わせて立ち寄ってほしい場所があります。同じビルの同フロアにある「Linde CARTONNAGE(リンデカルトナージュ)」です。

2Fにある「Linde CARTONNAGE(リンデカルトナージュ)」の店内

ここは福岡でもふたつとない“手紙を書く”をテーマにしたステーショナリーショップです。オリジナルのレターセットやメッセージカード、海外から仕入れた紙製品、さらには万年筆などの筆記用具も幅広く取り揃えています。

店主の瀬口さんは元々、地元福岡で発行されていた雑誌の編集長。その経歴が「書く」というテーマに文脈を持たせ、店のあり方に深みを出しています。

文具の一番人気は万年筆。インクも種類豊富です

名刺をはじめ、印刷物にも幅広く対応しています

そんな瀬口さんが、昨春、新しい動きをスタート。福岡初となるリソグラフ印刷専門のプリントスタジオ「Y’ALL WALL(ヨール・ウォール)」を同ビル1Fに開業しました。

リソグラフ印刷とは「理想科学工業」が開発した高速デジタル印刷機を使った印刷のこと。その最大の特徴は、版そのものに穴を空けて、その穴を通してインクを紙に擦りつける点です。穴からインクを通すため、よく見ると、印刷面がとても細かなドット状になっています。印刷時に作者が意図しないほんの少しのズレが入ったり、色を重ねる順番でもガラリと雰囲気が変わったり、デジタルなのに、どこかアナログな風合いに虜になる人が続出しています。

1Fにある「Y’ALL WALL(ヨール・ウォール)」。ガラス窓が開放的な印象を伝えます

モルタル打ちっぱなしの店内に木目の壁が映えます。この空間は作家の作品を紹介するギャラリーとしても活用されています

「このリソグラフ印刷は、日本ではずっとモノトーン、つまり白と黒という限られたインクでの使われ方が主流でした。一方で、海外ではピンクやブルー、イエローといったように、とてもビビッドでポップなインクで活用されてきたんです」という瀬口さん。日本と海外では、リソグラフ印刷のあり方がまるで違ったことに愕然としたそう。

店主の瀬口さん。ちょうどスペインからのオーダーをテスト印刷中でした

「身近なところでは、お隣、韓国のソウルにリソグラフ印刷のショップがあり、アートな印刷として打ち出していると聞いて現地までリサーチに出掛けました。そこで本当にリソグラフの可能性を感じました。まさに“ストリート・パブリッシング”だったんです。手紙を書くことの先にある、個人による自由な表現がそこにありました。そんなリソグラフでの表現を応援したいという気持ちが芽生え、勢い一つで印刷機を購入したんです」と瀬口さんは笑顔で続けます。

リソグラフを使った作例。ビビッドながら、どこかやわらかい印象もある独特な風合いがたまりません

瀬口さんに改めてリソグラフの魅力を尋ねてみたところ、「第一に発色の良さ」という答えが返ってきました。確かにいくつか見本を見せてもらいましたが、どれもパッと目を引くものばかりです。

前回の薬院・平尾エリア編で紹介した「本屋青旗」での企画展が記憶に新しいグラフィックデザイナー・佐々木俊さん。佐々木さんが今春に出版した絵本「ぶるばびぶーん」にも、実はリソグラフ印刷が採用されています。リソグラフならではのやわらかく、それでいて温かみのある色の重なりは、絵本の世界観とも見事にマッチしていました。

使用後の版の色合いにも心を掴まれました。瀬口さんはこの版を使い、小さい子供たちとのワークショップも企画していますよ

このようにリソグラフ印刷の世界観に惹かれ、いわゆるプロのアーティストやデザイナーからの引き合いも増えているそうですが、瀬口さんは「小さなロットからでも印刷できるのもリソグラフの魅力の一つです。ぜひプリントによる表現を身近なものだと思って、プロに限らず、さまざまな年代、職業の方に体験してみてほしいですね」と目を細めます。

「どなたでも興味があればぜひ気軽に遊びに来てくださいね」と見送ってくれた瀬口さん

【Linde CARTONNAGE(リンデカルトナージュ)/Y’ALL WALL(ヨール・ウォール)】

福岡市中央区大手門1-8-11 サンフルノビル2F

TEL:092-725-7745

営業時間:Linde CARTONNAGE12:00~18:00、Y’ALL WALL13:00~19:00

定休日:Linde CARTONNAGE不定、Y’ALL WALL月曜

https://www.instagram.com/linde_cartonnage/

人生に豊かさをもたらす民藝への入口。

道路沿いの木々が緑を抱え、爽やかな光景を見せる夏のけやき通り。そんなけやき通りを天神から大濠公園方面へと向かっていくと、右手に現れるのが2004年に開業した「工藝風向」です。

けやき通りの景観に溶け込む「工藝風向」

店主・高木さんは九州大学の大学院で柳宗悦と民藝運動を中心に近代工芸史を専攻。日本民藝協会の常任理事、雑誌「民藝」の編集長を務めるなど、民藝を次世代へとつなぐ担い手のひとり。そんな高木さんの営む「工藝風向」がこの地にあることが福岡の財産だと、筆者はそう思っています。

いつでも気さくに対応してくれる店主の高木さん。高木さんの著書「わかりやすい民藝」を読んでお店にいくと、解像度がグッと増すのでおすすめです

店では一年を通して焼き物をはじめ、ガラスの器、漆器、木工や布の手仕事を紹介。加えて、月一のペースで企画展も開催しています。取材のその日、ちょうど企画展「石川昌浩の硝子、山崎大造の籠」が開かれていて、店内には大小さまざまなガラスの器と籠が並んでいました。

企画展「石川昌浩の硝子、山崎大造の籠」の様子

「この季節にぴったりな涼を感じる企画展ですね」と伝えると、高木さんは「旬なものを紹介するという点では、八百屋に近いかもしれませんね」と言い、キョトンとする筆者にこう続けました。「作り手たちはそれぞれ素材に合わせたものづくりをしています。例えば竹の仕事なら、竹という植物ありきのものづくりなんです」。つまり竹が成長しない限り、その竹を加工することもできないということ。

この話を聞いてから改めて見つめた竹籠には、単純に竹で作られた籠以上の意味を感じました。どう捉えるかで、物の見方は変わっていく。そのきっかけを得られるこの「工藝風向」は、大袈裟にいえば人生に豊かさをもたらしてくれる存在だと思えました。

常設でも取り扱いがある井上尚之さんのスリップウェア。オーバルタイプは我が家でも大活躍

この店で扱われているのは日常的に使われる工芸品です。個人的にいくつも購入し、自宅で使い倒しています。例えば井上尚之さん、登川均さん、坂本創さんの焼き物は出番も多く、今や食卓に欠かせない存在です。また石川昌浩さんのぐい呑みと片口のコンビでいただく冷酒は味わいも格別。よくよく考えてみると、どの器も、なにげなく手に取るものばかり。気がつけば、使っている。その事実が、ますます工芸品を好きにさせています。肩肘張らずに選べるものこそ、生活から切り離せない相棒だと感じるからです。

ディスプレイされている一つひとつの作品にも思わず見入ってしまいます

来年で開業から20年を迎える「工藝風向」。長きにわたって営業する中で、毎年、企画展を開催している作り手もいます。ただ、ひと言で毎年やるといっても、そこには作り手の成長、心境の変化が加わっていくため、全く同じ内容にならないのがおもしろいところ。

石川さんの硝子の一例。今年は緑がかった色味に仕上がっていました

例えば取材時にディスプレイされてあった石川昌浩さんは、年ごとに、モカ色、ラムネ色といったように色みを変えて提案。また小鹿田焼の作り手である坂本創さんもそのひとりで、彼が22歳の頃から10年にわたって開催されてきた企画展では、意欲的にアプローチを変えてきました。

「作り手の成長を近いところで見守れるところはこの仕事の醍醐味かもしれませんね」と高木さんはやさしく微笑みます。

通えば通うほどに、民藝に惹かれていく。いくつになっても自分の中に“好き”が増えていくことは純粋に嬉しいもの。そんなシンプルな幸せが、ここにはあります。

普段使いに、と用意されたボトルワインのラインナップも、実は秀逸です

【工藝風向】

福岡市中央区赤坂2-6-27

TEL:092-716-5173

営業時間:11:00-19:00

定休日:月曜(祝日の場合は翌平日)※企画展開催時は無休になる場合もあります

https://foucault.tumblr.com/

「クロマニヨン」の魅力はそのままに間口を広げた“ニュー・サークル”

忘れられないレストランがあります。大手門に店を構えていた「クロマニヨン」です。

2011年の開業当時から、福岡でいち早くナチュラルワインを提案していたパイオニア。そして、料理においても味の良さは大前提とした上で作り手を重視し、本当に自分たちが信頼できる食材しか選ばないというスタイルを貫いてきました。店主の市村大輔さん、仁美さん夫妻の人柄を慕うお客も多く、いつからか「クロマニヨン」は“愛の大手門”と呼ばれるように。

15:00の「酒場サークル」。明るい時間帯から営業しているのが最高です

「クロマニヨン」の旧店舗で腕を振るう市村さん

ワインにおいては産地はもちろん、その生産者とのつながりを大切にし、表層的な味の説明ではなく、ワインがつくられた土地の話、あるいは作り手の人となりを伝えてくれます。だからこそ、ワインの味わいに人格、風景が付与され、余韻に温かさが残るのです。料理においても同様。ある日のディナーを終えた時、この時間は旅だったのだと、そう感じられたこともありました。それは筆者個人の単なる思い出話ではなく、きっと多くの「クロマニヨン」ファンと共有できるエピソードではないかと思うのです。

そんな「クロマニヨン」が2023年5月31日、ちょうど12周年の節目をもって、建物の老朽化のため、それまでの店舗での営業を終えました。

「酒場サークル」は陶芸家・アーティストの鹿児島睦さんが手掛けたちょうちんが目印

現在、「クロマニヨン」は新たな移転先を求め、良い物件との出会いを待っています。ではそれまで「クロマニヨン」とはしばしお別れなのか。実は「クロマニヨン」には姉妹店があります。それがこの「酒場サークル」です。元々、「クロマニヨン」の店舗の一部を開放して生まれた角打スペースでしたが、大手門エリアに魅力的な物件が見つかったことから、2022年3月、「サークル」だけを独立させ、移転・リニューアルを果たしました。

ラウンドしたカウンターが迎えてくれる「酒場サークル」。設計は博多エリア編で紹介した「とどろき酒店」も手掛けた建築家・干田正浩さんによるもの

太い木の柱を大胆に取り入れたファサードはため息ものです

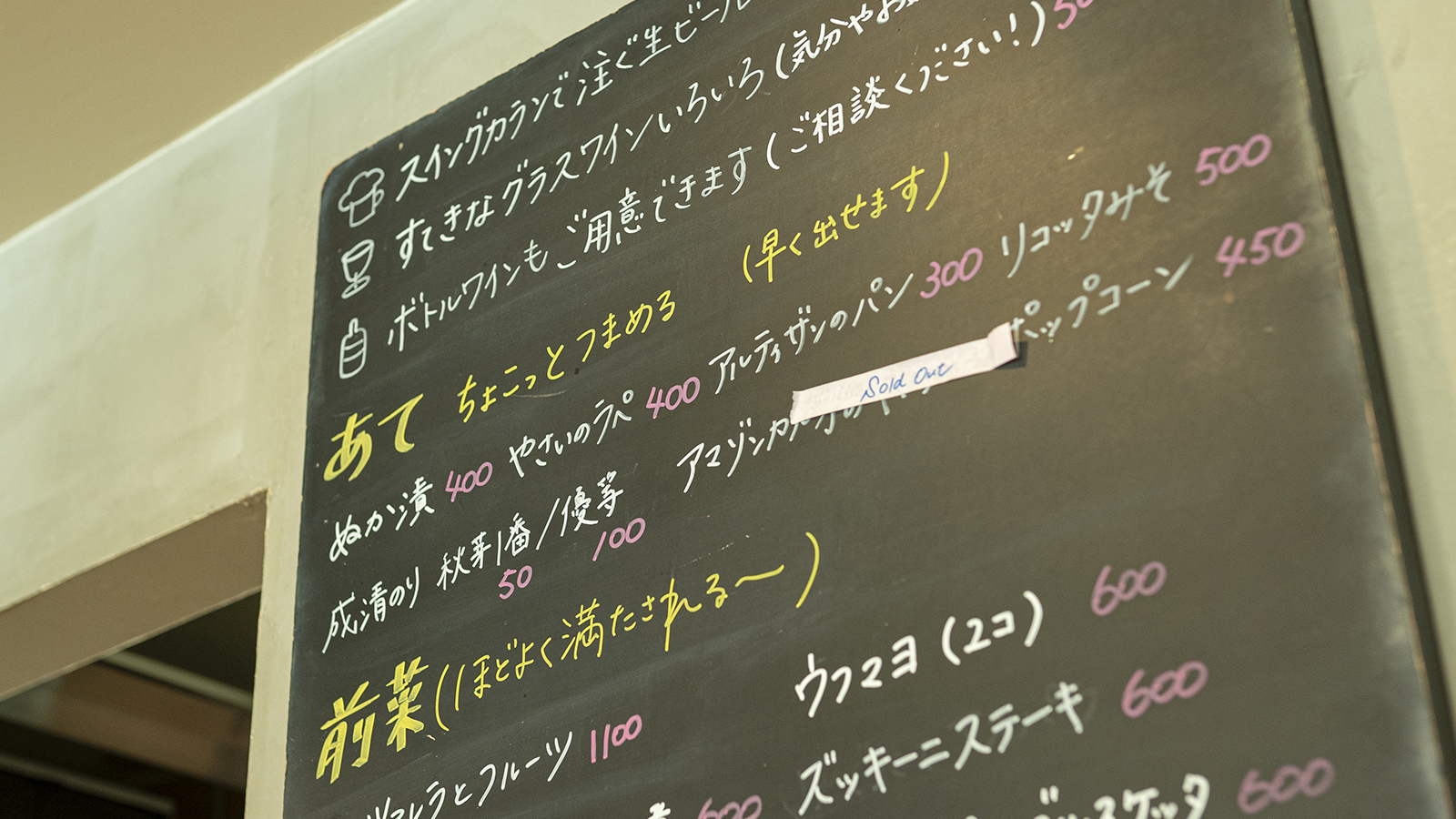

「サークル」は、立ち飲みで気軽に楽しめる「クロマニヨン」です。用意するワインは「クロマニヨン」と同クオリティのナチュラルワインのみ。料理も同様に、「クロマニヨン」で使う自慢の食材を駆使します。立ち飲みと聞くと、昔ながらの酒屋に併設した角打ちのような「早い、安い店」というイメージが浮かぶかもしれませんが、「サークル」の場合は特に早さも安さも売りにはしていません。コースではなく、食べたいものをアラカルトで、飲みたいワインをボトルだけでなくグラスでも身近に、というスタイルです。クロマニヨンを単純にカジュアル化するのではなく、ドレスダウンした立ち飲みの店。だからこそ、県外からもわざわざ訪れたい店として話題を集めているのです。

ナチュラルワインは常に入れ替わります。一期一会の出会いを楽しんでください

移転・リニューアルを機に、「サークル」にはもうひとつ、とっておきのお楽しみが増えました。それが全国的にも珍しいスウィングカランによる生ビールです。スウィングカランとは昭和初期頃まで主流だったビールタップ(注ぎ口)のこと。現在のタップでは縦にコックを動かしてビールを注ぎますが、スウィングカランの場合、カラン(ハンドル)を左右に動かして(スウィングさせて)ビールを注ぎます。

スウィングカランで一気に注がれたビールは爽快の一言に尽きます

ビールがタンクからグラスへと注がれるまでの流速にとても勢いがあるため、取り扱いが大変難しいのですが、そのメリットとしてきめ細かな泡、そしてまろやかなコクがビールに備わり、何杯でも飲んでいたくなるほどの味わいに。なお、「サークル」では、ワインも楽しんでほしいという思いから、このスウィングカランの生ビールは1人2杯までとなっています。

料理もその時々で変化していきます。季節感のある一品がワインに、そしてビールにも合う!

サークル名物のぬか漬け。実はワインにとてもマッチするんですよ

「クロマニヨン」のエッセンスに身近に触れられるようになった「サークル」は、唯一無二の立ち飲みスタイルを確立したように思います。軽く一杯でも、しっかり飲みたい時にも、覚えておくと重宝すること間違いなしです。

「サークル」は次の世代を担う女性スタッフたちが中心となって切り盛りしています。「ナチュラルワインの魅力の伝え手としてここで成長してくれたら嬉しいですね」といって、市村さんはやさしい眼差しを向けました

【酒場サークル】

福岡市中央区大手門3-2-19

TEL:092-231-8402

営業時間:15:00〜20:00(LO)、金曜17:00〜23:00

定休日:木曜

https://www.instagram.com/circle_ootemon/

緑が多く、散策しているだけで気持ちがいい大濠公園エリア。民藝の福岡における聖地をはじめ、手仕事を丁寧に紹介する日用品の店、新しい印刷、そして表現の形を広く提案するプリントラボ、一般的な角打ちとは一線を画すこれからの時代の立ち飲みスタイルに触れるナビゲートになりました。もちろん、他にも魅力的なお店が大濠公園エリアには点在しているので、ぜひのんびり街歩きを楽しんでみてくださいね。