2023年2月某日、JINS PARK編集部のMさんから突然連絡があった。「冨田さん、『大きな◯調査団』としてJINSに潜入してもらえませんか」。JINSといえばメガネの会社。私もJINSのメガネを愛用している。大きな〇(まる)って、大きなレンズのメガネをつくるプロジェクトとか、そういうこと?

「いえ、違います。“大きな◯プロジェクト”といって、どうやらJINSによる“食の循環”にまつわる取り組みだそうですよ。冨田さんって食べることが好きなんですよね? とにかく調査しに行きましょう。私も同行しますから!」

なんでメガネ屋さんが飲食事業を? なんで大きな「◯(まる)」? そんな疑問を胸に、私たちは群馬県のJINS前橋本社へ乗り込んだ。

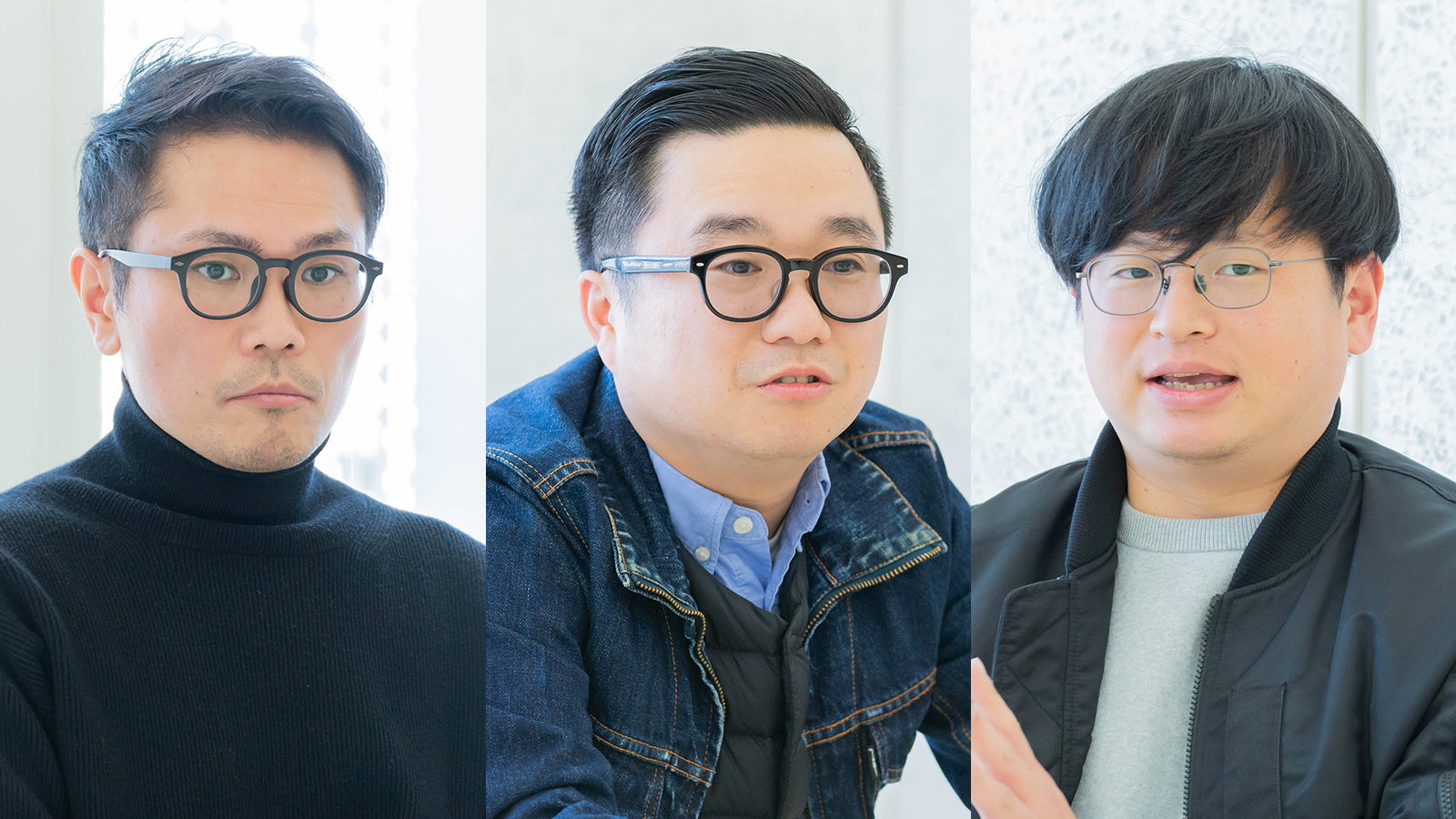

今回の潜入調査で出会ったのは“大きな◯プロジェクト“に携わる、新井さん、千木良(ちぎら)さん、そしてプロジェクトリーダーの白石さんだ。

左から、新井さん、白石さん、千木良さん

老若男女、障がいあるなし全てをつなぐ「人の輪」

白石 そもそも、これからはじまる「大きな◯プロジェクト」には、いくつかの「輪」が絡みあっているんです。大きく分けて、「人の輪」と「食の輪」。きっかけは、“JINS norma”(ジンズ ノーマ)という農業の事業で、障がい者雇用をはじめたことでした。これ、2015年にスタートしているんですよ。

プロジェクトリーダー、白石さん

えっ、そんなに前から! JINSがどうして障がい者と農業を?

白石「農業を通して、“新しい雇用“を生み出そう」という方針からです。“新しい雇用”とは、障がい者の採用。今回の大きな◯プロジェクトでいうと、「人の輪」にあたりますね。

JINSとして、「障がい者と対等に働きたい」という思いがありました。でも、メガネ事業に関する業務の簡単などころだけを抜き出してお願いして障がい者に「合わせにいく」のは、ある種、彼らの可能性を閉じることになるのではないかと。障がい者が「できること」をより活かす方向を考えました。

日本の法律には、会社の規模に応じて一定数の障がい者を雇う義務がある。企業によってその対応はさまざまだが、JINSの場合はJINS normaを通じて、本業とまったく異なる「農業」でその役割を果たしてきた。

JINS normaの“norma”は「ノーマライゼーション」が由来だ。「ノーマライゼーション」とは、「障がい者と健常者が、お互いに区別することなく共に生活する社会を目指す」の意。厚生労働省が掲げる理念でもある。新井さんと千木良さんはまさにこのJINS normaの事業を担当しているのだそう。

新井 いろんなリサーチをしていく中で、障がい者の能力や才能が、メガネの業務とは別領域でも活きることが見えてきたんです。そのひとつが、農業でした。

健常者3人と障がい者2人ではじまったJINS normaの取り組みは、今では50人にまで拡大。ナスやネギなど広い自社畑を持つまでに成長した。最近では、近隣の農家さんから、「手伝ってくれないか」と相談を受けることも増えてきたそう。あっという間に作業を終えてしまう仕事の速さが、人気のヒミツだ。

千木良 優れた能力を持つ人がたくさんいるんです。特に、ずば抜けた“集中力“を持つ人が多い。収穫したお米にカビているものがないかチェックしたり、ネギをJA(農業協同組合)規定の長さに揃えて切り続けたり……。長時間の作業でも、私語もせず取り組んでいます。健常者がやるより早いかもしれません。

収穫後の様子。あたりにはネギの良い香りがただよい、食欲を誘う

新井 僕はこの事業に関わってから、そもそも“障がい“という言い方というか、健常者と障がい者を区別すること自体、違う気がしてきました。向いていることが違う、というだけの話だと思うんです。

複雑で難しい作業でもルールをつくったり、作業を分割したりすれば、できるようになるのも間近に見てきました。それは突き詰めれば、障がいのあるなしに関わらず老若男女、誰にとっても働きやすい環境を整えるということだと思うんです。採用の基準を広げることで、「人の輪」はどんどん拡大していけると思いました。

JINS norma事業部 新井さん

たしかに、人間誰しも向き不向き、得意不得意はある。私だって極度の方向音痴。はじめて行く場所には大抵迷うのはもちろん、ふらっと訪れたお店がどれだけ気に入ったとしても、後日同じところにたどり着けることはほとんどない。誰かの不得意を誰かの得意でカバーし続けていけば、きっとみんなにとって働きやすい社会になる。

白石 それに、私たち健常者が思う(障がい者に対する)サポートのポイントってずれていることがほとんどらしいんです。例えば視覚障がいを持つ方にとって、平坦な道と段差がある道、どっちが怖いと思いますか?

段差があるほうが転んでしまう危険性があるから、怖い気がする。

白石 違うんです。目が見えない方にとって、段差は空間を把握する手がかりになる。なんの特徴もない平坦な道のほうが怖いそうですよ。

知らなかった。言われてみれば、たしかに点字ブロックもでこぼこしている。

千木良 僕は本プロジェクトに参加したばかりで、まだ3ヶ月。当初は障がい者と働くことに不安がありました。でも一緒に働いてみると、みんな働くことに意欲的だし、コミュニケーションも問題なく取ることができています。自分はただ、知らなかったんだなと気付かされました。

JINS norma事業部 千木良さん

実際に、障がい者と一緒に働いたことがある人は少ないだろう。人間は知らないことに対して不安な気持ちになる。知らないだけで誤解してしまっていることが、たくさんあるのかもしれない。

もとは新しい雇用を生み出すためにはじめた農業。目的から言えば、このまま農業だけに注力していくという方向性もあったはずだ。そこから「大きな◯プロジェクト」と呼ばれる一連の取り組みをスタートさせたのはなぜだろう。

メガネ屋さんだけど、毎日お店にきてほしい。

白石 JINS normaで障がい者との「輪」が徐々につながるようになってから、今度は地域における「人の輪」もつくっていきたいと考えるようになりました。

私たちの本業はメガネなわけですが、メガネの購入サイクルって長いんです。同じお客さまが来られるまでに2~3年も空きがある。それに比べて、食べ物の購入頻度は高いですよね。飲食の事業であれば老若男女、いろんな地域の方々ともつながれるのでは?と考えたんです。

創業の地・前橋でメガネ以外にもお客さまとつながる方法を考え、2021年にオープンしたのが「JINS PARK前橋」。その中にベーカリーカフェ「エブリパン」を立ち上げた。隣にはJINS店舗も併設されていて、メガネを購入する待ち時間にパンやコーヒーを買って休憩することができる。

店舗のJINS PARKにあるエブリパン。毎日50種類ほどの焼きたてパンが並ぶ(撮影:田野英知)

白石 はじめての飲食業としてパン屋を選んだのは、(パンが)習慣的に食べてもらえるものだったからです。ちなみに、パンの生地は意図的にやわらかくしているんですよ。最近はパンを目当てに来られるお客さんも多いですね。

たしかに、取材前に食べたホットドッグときな粉の揚げパンの生地はとってもやわらかくて、どこか懐かしい味わいだった。見回すと、大人も子どももベンチに座っておいしそうにパンを頬張っている。ここは文字通り公園のようだ。

白石 そう、まさに店舗のJINS PARKが目指しているのは、人の輪を広げるための「公園」なんです。オープンしてからも、「企業が公共の施設をつくるとしたら?」をテーマに運営してきました。地域の人が気軽に集まれるようにお祭りのイベントを企画したり、交流会を開催したりすることもありますよ。

企業が公共の施設をつくろうとするだなんて、驚きだ。しかし、売り上げを立てなければいけない営利企業と「公共」は、やっぱり真逆の位置にあるように思ってしまう。

白石 そうなんですよ(笑)。でも公共を目指してこそ、これからもメガネを売ることができると思うんです。10年先、100年先に街から人がいなくなってしまったら、メガネどころか、物自体が売れません。ということは、企業としてやるべきなのは、「住みたい」と思えるような楽しい街づくりだと思うんです。

目先の利益よりも、楽しい街づくり。人と食を通して、JINSと街をつなげる取り組みが、この大きな◯プロジェクトのテーマだということがわかってきた。

新井 先ほど冒頭でも白石が言った通り、「大きな◯プロジェクト」でつくろうとしているのは「人の輪」だけではありません。これからは「食の輪」も目指していきたいんです。

じつは2022年から、小麦の栽培を少しずつはじめているんですよ。JINS normaで作物をつくり、エブリパンで加工・販売。そこで出た廃棄物は、また農場に還して堆肥として再利用することも検討しています。この一連の流れが実現できれば、食の循環ができる。これが、今考えている「食の輪」ですね。

広がり続ける、人の輪と食の輪。大きな〇はどんどん大きくなっていく。

千木良 じつは近々、“大きな◯”がひとつ、形になるんです。4月に新しくコーヒーショップをオープンする予定でして……。

えぇっ!? 今度はコーヒーショップ? いったいどんな場所なのか。調査は次回へと続く。