だるま、だるま、だるま……。視界のすべてに、色とりどりのだるま。

一瞬、自分がどこにいるのかわからなくなる。

「ここにあるものはほとんど、自分の足で見つけてそろえたコレクションです」

後ろからのそっと声がかかり、びっくりしてふりかえる。

……ああ、何を驚いているのだ。この人こそが、この店の店主・瀬川信太郎さんであった。

曖昧さが愛おしい、全国唯一の「郷土玩具」の専門店

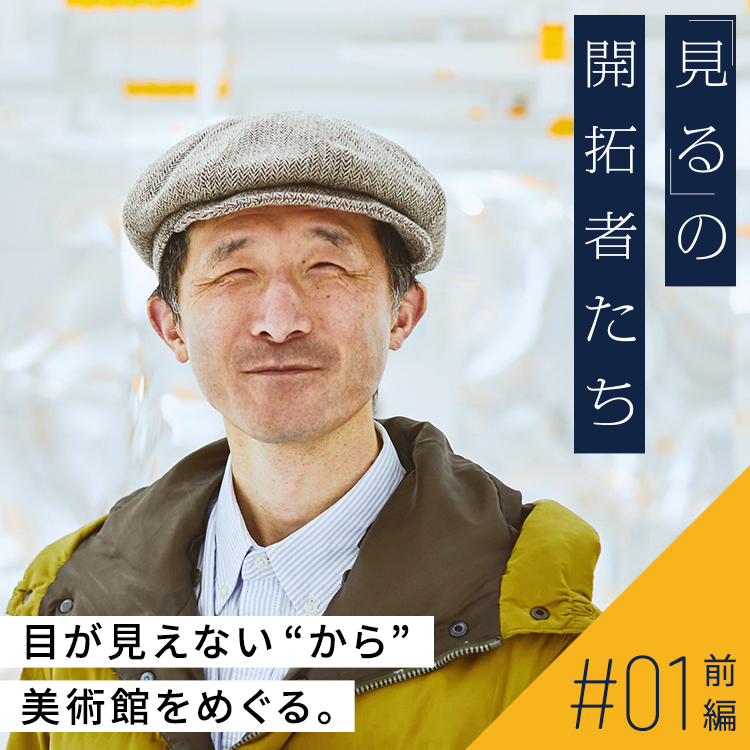

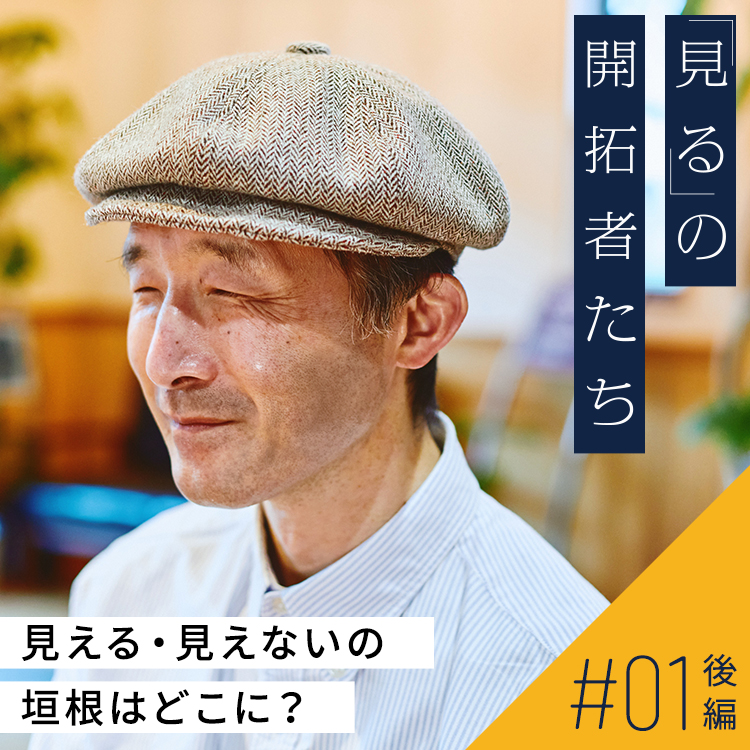

瀬川さんは、郷土玩具の専門店「山響屋」の店主として、日本全国から集めた郷土玩具を販売している。店は九州の福岡、地下鉄・天神駅から5分ほど歩いたアパートの一室。

ついさっきまで福岡・天神の街を歩いていたはずなのに、暖簾をくぐった途端あらわれたコレクションの数々、作品が持つ勢いに圧倒されてしまったのだ。

よくよく見れば、店にある郷土玩具はだるまだけではない。招き猫や福助、起き上がり小法師などさまざまなものがある。ニコニコしているものや厳しい顔をしたもの。彼らのいろんな表情、こちらに向けてくる眼差しに、どうしたって心をつかまれる。一つひとつにぬくもりがあり、愛嬌がある。共通するのはまったく媚を売ってこない面持ちか。それぞれに隠されたストーリーをじっくりと味わいたい、という気持ちにさせてくれる。

けれども筆者がもっとも気になったのは、店主・瀬川さんのこと。なんというか、郷土玩具を扱う店の店主っぽくない。ストリートファッションに身を包み、ちょっぴり強面でもある。

郷土玩具の店と聞き、歴史ある民藝品店のようなところを想像していたのかもしれない。失礼を詫びながら、素直に伝えてみた。

「いまの民藝って分類がしっかりしていますもんね。たしかに伝統や歴史をたいせつにするお店もたくさんあります。でも民藝の中でも『郷土玩具』は人によって解釈が全然違うんですよ。これもそうよね? って、どんどん仲間に入れられる。神社のおみくじ、縁起物、おみやげ品……いろんな出どころがあるんですけど、細かく分類もしない。そういう曖昧さがすごくいいんスよね」

「そもそも郷土玩具とは?」と聞く取材スタッフに向かって、「もともと造語ですし定義も実にふわっとしたもんです〜」と笑う瀬川さん。その笑顔の裏には、計り知れない情熱や愛情が込められている……。この場所に立つ瀬川さんと背後にびっしりと並ぶだるまたちを見て、そう感じた。

どうして郷土玩具に魅せられて店をはじめたのか? 得も言われぬその魅力は何なのか? 郷土玩具と瀬川信太郎の物語に惹きつけられ、気がつくと、子ども時代のことを尋ねていた。

漁業、DJ、バイヤー……気づけばだるまの絵付け師に

長崎県島原市出身。子ども時代は剣道を極め、高校生のときには県代表として全国大会に出場した。絵を描くことも好きで、全国公募展で最優秀賞をとったこともあった。

「でも、高校2年のときにいろいろと嫌になって、学校に行かんくなったんです。自分は何がやりたいんだろう? って考えたときに、釣りが好きだったし、釣りの学校に行こうと思い立って、大阪にある釣りの専門学校に入りました」

ちなみに海洋学の学校は東京にもあったが、「大阪弁が話せたほうがカッコイイから」という理由で大阪に進学を決めたそう。なんとも思い切りがいい……。

「大阪に出て、はじめてアルバイトしたんです。アメ村のショップ店員、なんかええやんと思って、そのまま雑貨屋で働くことになりました」

釣りの学校から、大阪の街をサバイブする決心をした瀬川さん。以降アメリカ村を拠点にしていくつかの仕事を経験した。

「エスニック雑貨屋とか古着屋で働いて、そのあとレゲエのセレクター(DJ)になって、レコードを買いに行くためだけにジャマイカに行ってたこともあります」

DJとして活躍していたころの瀬川さん

その後、最初にアルバイトをした雑貨店に社員として戻り、エスニック雑貨の買い付けにタイや中国をまわる日々を過ごした。

「20代からずっと、なんでもいいから自分の店を持ちたいって思ってたんです。気づくとバイヤーの仕事を7年も続けてた。このままじゃ夢叶わんくなると思って、28歳のときに本気でお金を貯めるために別の仕事もはじめました」

そのときに思い出したのが、子どものころから好きで描いていた絵だった。なんとこれがすぐに評判となり、人から絵を依頼されるようになる。いまにつながる歩みだしだ。

「だるまの絵付けをしているアーティストの友人がいたんスよね。『うたげや達磨』っていう、だるまの伝統や歴史をたいせつにしながら、そこに現代アートの手法を取り入れることで『伝統工芸をより身近に感じてもらう』ことを目指す活動です。そこでいっしょに絵付けの仕事をすることになりました」

バイヤーの仕事と並行して、だるまに絵付けをする日々がはじまった。

「最初はたいへんでした。1つのだるまの絵付けに半年かかったこともあります。調べているうちに、だるまにもいろんな顔つき、いろんな表情があるんだってことがわかってきた。だるまを集めはじめたのはこのころですね」

瀬川さんが絵付けを施しただるま

……冒頭のだるまコレクションのはじまりは、デザインの参考にするためだったのか。

だるまの絵付けで開店資金を貯めた瀬川さん(多いときには月100個以上の絵付けをしていたとか!)。

ついに、山響屋を開店させるまでのお話のはじまり、はじまり。

だるまの横に偶然見つけた「郷土玩具」

「30歳になったら独立するって決めてたんで、それに間に合うように物件を探しました。んで、この物件と出合って、大急ぎで内装つくって。2015年に店をオープンさせました」

ついに自分の店を持つという夢を果たしたんですね。おめでとうございます! ……けれど、最初から郷土玩具を扱っていたわけではなかったようで。

「何屋さんしようかな〜って思って」

え、それ、店を持ってからですか?

「そうなんです。大阪でのバイヤー時代に海外でいろいろと買ってはいたんです。エスニックの布や皿、置物なんかを。でもいざお店をつくるとなんか違うなって思って。で、地元である九州のうつわを扱ったらどうだろうって、唐津焼の工房を訪ねて買い付けしました。だから最初は唐津焼とか小鹿田焼とかうつわを置いとったんです」

このころはまだ、「郷土玩具」という言葉も知らなかったという。それにしても、ここでも思いきりのいいエピソード……。

「うつわの買い付けに九州をまわるようになりました。そうすると、やっぱり出先で土地に根付いただるまはないかなって探すんです。で、行ってみたらだるま以外にも、土地によっていろいろな置物や玩具があることがわかって。『あ、こういうの探して店に出してみてもおもしろいんじゃないかな』って気づいたんです。

そのときはじめて『郷土玩具』って言葉も知ったんスよ。なんや『郷土玩具』って? 調べていったら、土人形とかいろんな派生があるって知って。それで試しに、店にも『九州の郷土玩具』って置いてみたんです。最初はほんと一棚くらいの小さいスペースで売ってましたね」

当初は、オマケ感覚で店に出してみた郷土玩具。気になったらとことん調べる瀬川さんは、そこからさまざまな文献で郷土玩具についての知見を広げていった。

「九州に郷土玩具がいろいろあることがわかったから、それを集めたら広く知ってもらえるかなって思って。福岡はここからいろんなところに旅行する人も多いやろうけん、そういう人たちにも紹介できるところになればいいなって、お店の方向性も変えていきましたね」

店をはじめて1年後の2016年。郷土玩具の展示の話が舞い込み、無事に展示会を成功させた瀬川さんは、店の品をすべて郷土玩具にふりきった。

いまなお広がり続ける郷土玩具の生態系

最近では、瀬川さんの郷土玩具探しはまるで考古学のような領域にいたっている。

「昔の郷土玩具研究をしていた人たちが、代表的なものを本にまとめてくれているんで。それに載っていないものを探してますね。つくり手さんたちのカタログなんていうものはないから、まだまだ知らない郷土玩具がたくさんあるはず」

そんなふうに足で探して、復刻までしたという郷土玩具まであるという。

「ごん太がそうですね。福岡市でかつてつくられていたみたいなんですけど、見つけたとき、おもしろ!って思ってつくり手さんを訪ねました」

写真中央にいる白い人形がごん太。左から中・大

直立不動、なんとも言えぬ表情でこちらを見つめるごん太。現代では土人形として型で製作されているが、もともとは米粉を練ってつくられたおしゃぶりだった。

「女性っぽい顔が描かれてるんですけど、こういう絵付けがされた理由もわからないくらい、謎の多い郷土玩具なんです。もともと3種類の型がありましたが、3年前に大昔につくられた小さいサイズの型が発見されたんで、新しく商品化することになりました。最初は彩色もされていなくて、赤ちゃんが舐めてもいいようになっていたらしいです」

取材時にうかがったとき、山響屋は作家・コヨリ人形さんの展示中だった。「アホな犬」「怒られました」「痛そうだけど、痛くない」など……ネーミングにもセンスが光る作品が並ぶ。今でも、新たな視点の郷土玩具が生まれているのだ。が、瀬川さんは郷土玩具界に新風を吹かす、などとは思っていないようで。

「郷土玩具って、起源をたどると、ゆるく始まっているものが多いんです。『隣町でつくっていたのがいいけん、うちでもつくってみよか』とか。もちろん手づくりで、見てきたこと思い出しながらつくるから、それがまた独自のものとして発展する。

だから、新しい郷土玩具の作家さんがいても、俺の中では伝統的につくっている人たちと違いはないんですよ。たとえばその作家さんの作品を継ぐ人が現れたら、その人形は100年後にもつくられているのかもしれない。そうなったら、もうそれは新しい作家の作品でなはく、郷土玩具になりますもんね」

「郷土玩具」はそれほど自由なものなのだ。ただ、こだわりも必要。大事なのは、つくり方だと言う。

「たとえば、紙粘土じゃなくて土をこねてつくる。こういう身近な材料で、昔ながらの手作業でつくられているのか。材料や製法にこだわりを持たないと、ただでさえ定義のあやしい郷土玩具がますますゆらいじゃうと思うんです」

あ、でもこれは俺の解釈っスけどね、と付け足すことも忘れない。

つくり手の暮らしの中に郷土玩具は生きる

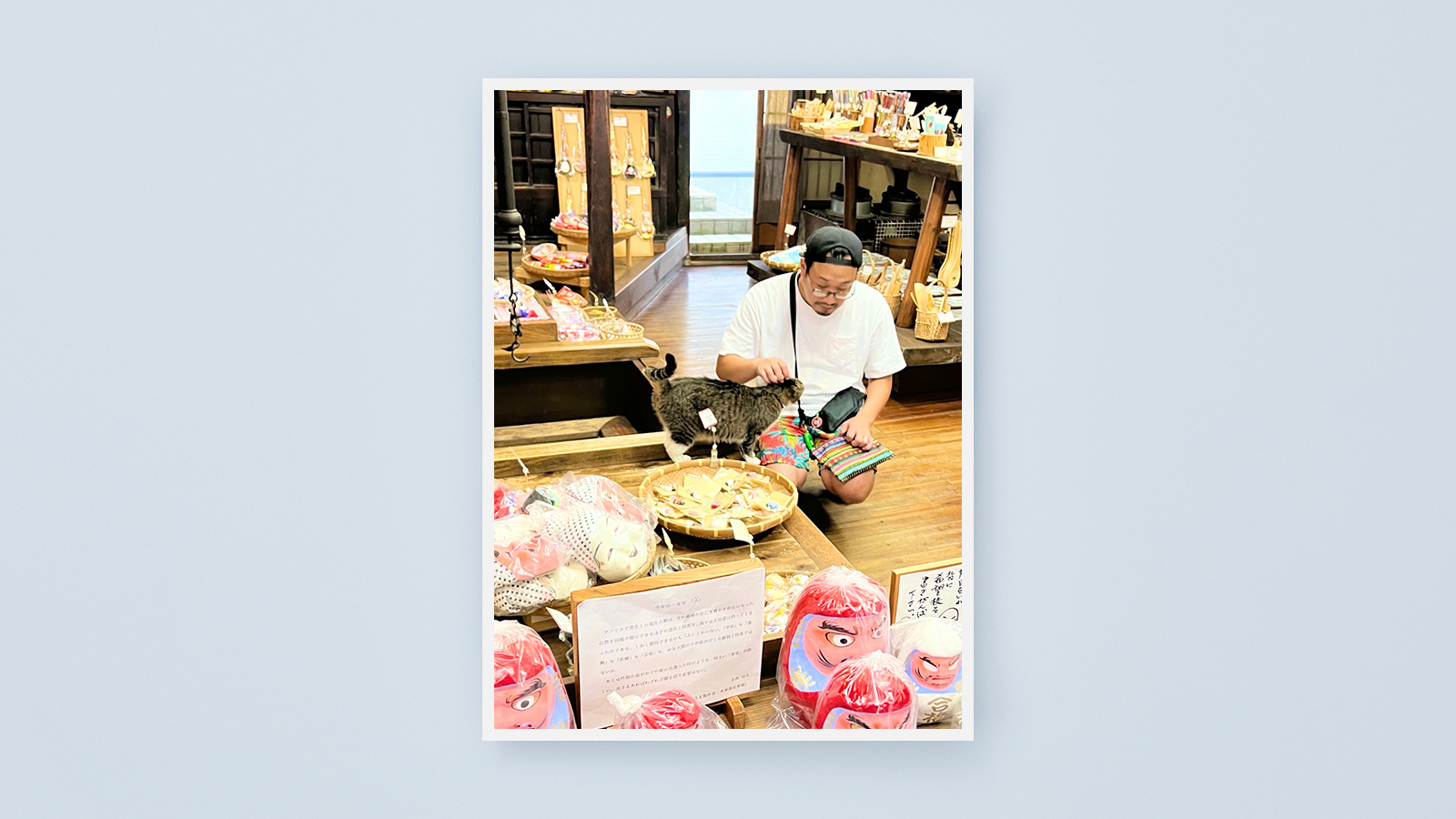

瀬川さんは、直接つくり手を訪ねて郷土玩具の買い付けに行く。

「いきなりピンポンして会いに行きますね。電話やメールよりも直接会って、自分がどんなやつなのかを知ってもらったほうが早いんですよ。あ、はい。この格好で行きます。最初はめっちゃ不審がられてましたけど。人形買いに来ましたって言って説明して。つくり手さんたちはみんな優しいっス」

ここで、ひとつ質問をした。いままで見た郷土玩具の中で印象に残っているつくり方はありますか?

しばし考え込んだあと、瀬川さんはぽつりと言った。

「……俺、実はつくり方にそこまで興味ないんスよ」

昔ながらの手作業でつくられていること。それは瀬川さんにとって、その作品が「郷土玩具」であるためには必要なことだ。とはいえ、材料や塗料、それが木なのか土なのか、陶器なのか。顔料は何を使っているのか……。それだけであれば、見るだけでもある程度わかる。

「それよりもつくってる人らがなんでそれをやりはじめたのかとか、つくってないとき何をしてるのかとか、ふだん何食べてどんな暮らしをしているのかとか。そういうことが気になって話しちゃうんスよね。

郷土玩具をつくっているのって、伝統的で由緒正しいお屋敷とか、職人さんの工房っていう場所はほとんどなくて、どこも普通の民家なんですよ。もともと農作業や林業を生業にしている方々が、真冬なんかの仕事をできない時間を利用して、すこしでも生活を豊かにしようとつくりはじめたものなので。

だからこそ、その郷土玩具を生みだすつくり手さんの営みや人柄みたいなところを見つめていたいのかもしれないです」

その土地の風土や歴史、食文化……生活の中に生まれる郷土玩具だからこそ、それぞれのつくり手と膝を突き合わせる時間をたいせつにする。

「お昼ごろにつくり手さんのところに行ったときは『ここの地域、そうめんが有名なんだよね。食べていく?』って言われて、そうめんをごちそうになったり。夕方遅くなっちゃったときには、そこの奥さんが同じ島原半島の出身やったんで『懐かしいけん、晩飯食べていきなさい』って言われて、いっしょに晩飯食って。『息子の部屋があるけん、 泊まっていきなさい』って言ってもらったり。そのときは移動の関係でお断りしちゃったんですけど」

つくり手さんの工房を訪ねる瀬川さん

一見ほほえましい話に思えるが、でもこれは直接買い付けに足を運ぶ瀬川さんにとって、どういうわけかのぞましいスタイルではないという。

「ありがたいんですけどね、みんなよくしてくれますし。でもだからこそ、どんなに急いでいても、なるべく昼と夕方は尋ねて行くのを避けるようにしてます。だって、郷土玩具ってふだん生活している家の中でつくられてるんですよ。仕事であろうと、それぞれの暮らしを邪魔することになってしまう」

人と人との関係性を大事にしながら買い付けをつづけている瀬川さんは、つくり手への心配りを忘れない。

「……今ってなんでもネットで見られる世の中じゃないスか。電話もせんでネットでカチカチってすれば買えちゃう。なんか、そうじゃなくねって思うんです。郷土玩具は一個一個手づくりで、同じ玩具でもそれぞれにぜんぶ違う。一つひとつの表情は実際に見ないとわからないし、ましてやつくってる人の顔なんて知ることはできないでしょう? なんかそういうモノを、これいいですよって勧められないなって。

雑貨屋で働いてたときって、やっぱりほかの人が仕入れたものや、よく売れるからって仕入れたものも売らないといけなかった。それがすごい嫌やったんで、自分が本当にいいと思うのを選んで買ってきて、『これめっちゃいいでしょ』って素直に言って、共感できる人に買ってもらいたいんです。

それは相手を知らなければできない。だから僕は会いに行くようにしてるんですよ」

とはいえ、ここにある1000点以上もの作品すべてのつくり手に直接会いに行くのは並大抵のことではない。ましてやめずらしい郷土玩具が眠っているのは、鉄道が乗り入れるような大きな街でないことは容易に想像できる……。

「つくり手さんによっては遠方にお住まいの方もいますし、ひとつの買い付けに何日もかかってしまうこともあります。途中大雨で電車が止まるようなトラブルが起きることもあるし、楽な仕事ではないんですけどね」

でも、おかげでつくり手さんと長いお付き合いができたり、たまにごはんをごちそうになるようないいことも起きる。「まあ、そういうこともぜんぶ含めて、郷土玩具なのかな」そう言って瀬川さんは笑う。

インタビューが終わり、山響屋に並ぶ郷土玩具たちをあらためて「ほしい」という目で見てみる。おすすめの子はいますか?

「俺、作品のことはあんまり説明しないんですよね。目が合った子を連れて帰ってやってください」

うーん、とはいえやっぱり迷う。この人形はどういう人がつくっているんだろう……?

「ああ!それはね——」

【プロフィール】

瀬川信太郎(せがわ しんたろう)

1984年、長崎県南島原市生まれ。高校卒業後、釣りの専門学校に進学するために大阪へ。このころから、エスニック雑貨店で働き出す。30歳手前で大阪を離れ、2015年に独立。福岡・天神に九州の民芸品と郷土玩具を紹介するお店「山響屋」を開店。器をメインに取り扱いながら、店の一角で郷土玩具も売る。開店一周年を過ぎたころ、郷土玩専門店にシフトチェンジ。今は、全国の郷土玩具を中心に店を営みつつ、だるま絵師としても活動。