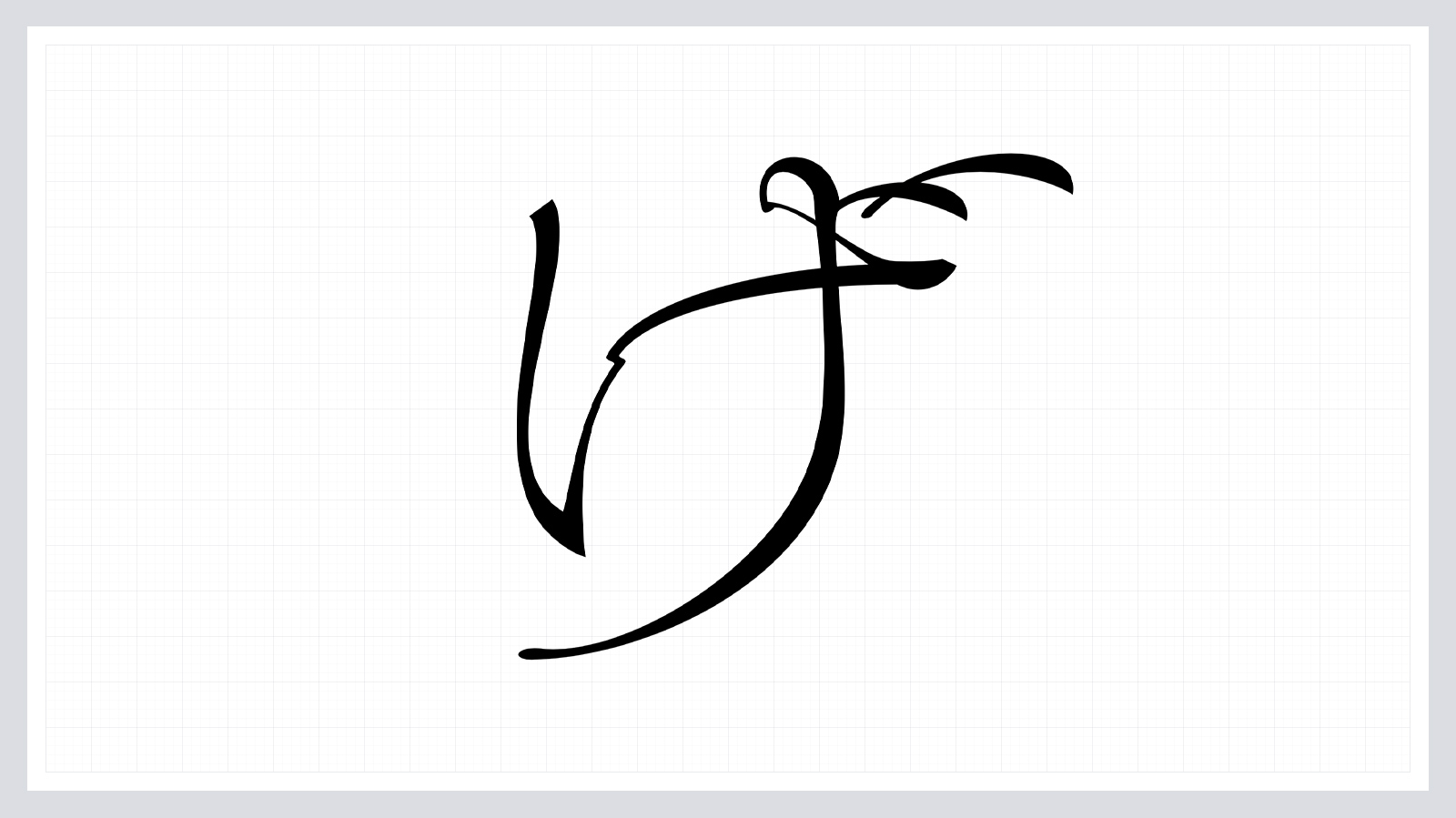

突然ですが、ここにある「さ」という文字、何に見えますか?

……猿の横顔、に見えませんか?

「ひとつの文字を完成させるまでに、この“お猿さん”の鼻をちょっと高くしてみようとか、もっとかっこいい猿にするにはどうしたらいいのか? と、作っては調整するを、くり返すんです」

こう話すのは、今回の主人公・書体デザイナーの藤田重信さん。

「『いいじゃんこれ!』という字ができたとしても、次の日に見たら『なんだこれ?』なんていうことはしょっちゅうあります。暗中模索という言葉があるように、最初からすてきな文字ができるわけじゃない。制作の過程で苦しんだ分だけ、結果としてあらわれるんです」

書籍はもちろん、SNSやTV番組のテロップ、製品パッケージや広告、仕事で使う書類など……あらゆる場面でわたしたちが目にし、すべてのデザインの根幹を担うと言っても過言ではない文字。それを一文字ずつデザインしている人がいる。そんな書体デザインの第一人者で、日本を代表する書体のひとつである筑紫書体シリーズを手がけているのが藤田さんだ。

文字のカタチ、書体・フォントの奥深い世界へ、いざ。

先の見えない時代にこそ、自分だけのやり方を

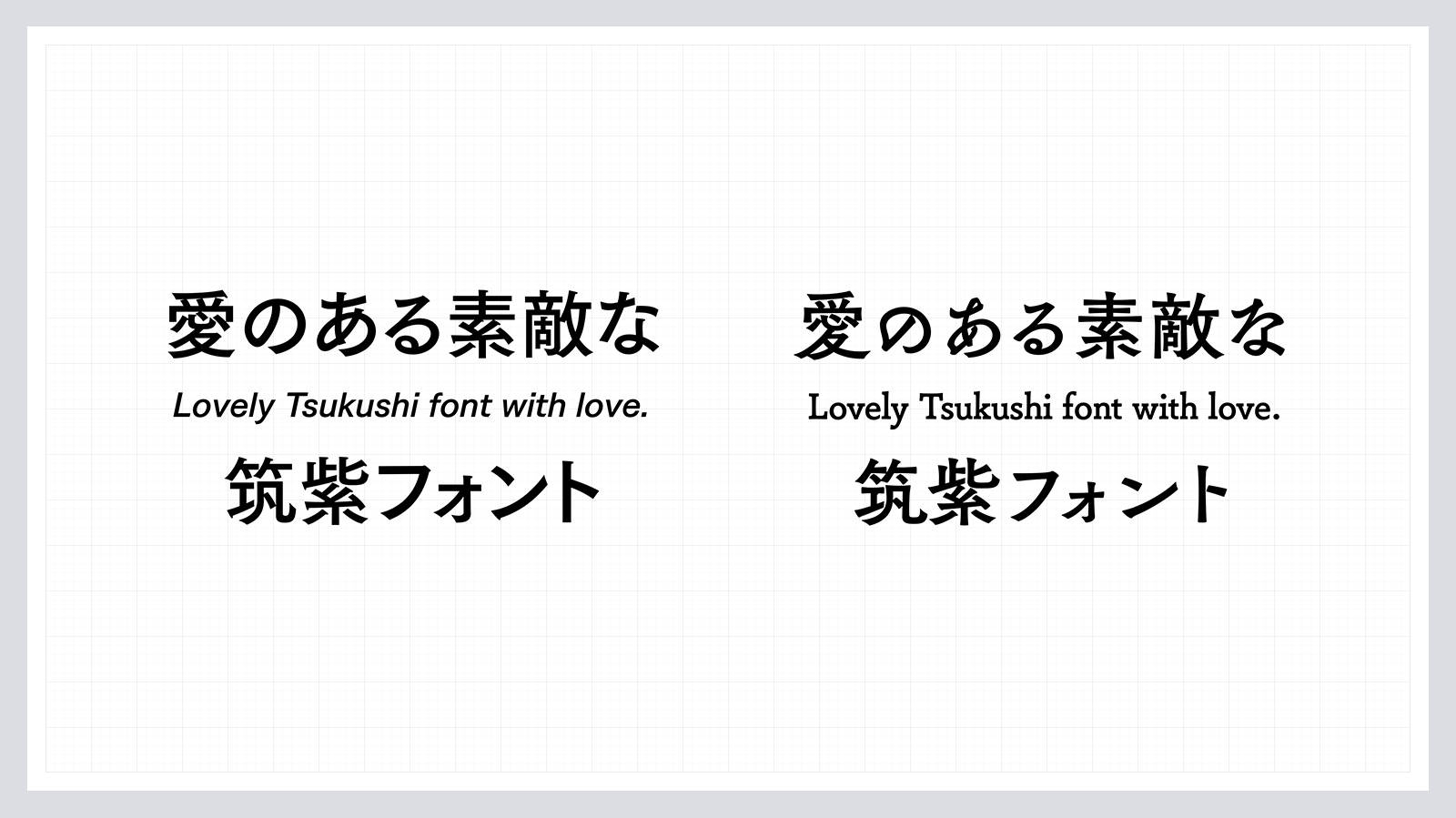

書体とは、共通した表情をもつ文字の集まりのこと。「明朝体」や「ゴシック体」などに大きく分類することができる。

「フォント」とは デジタル化した書体のこと。現在は「書体」の意味合いで使われることもある。

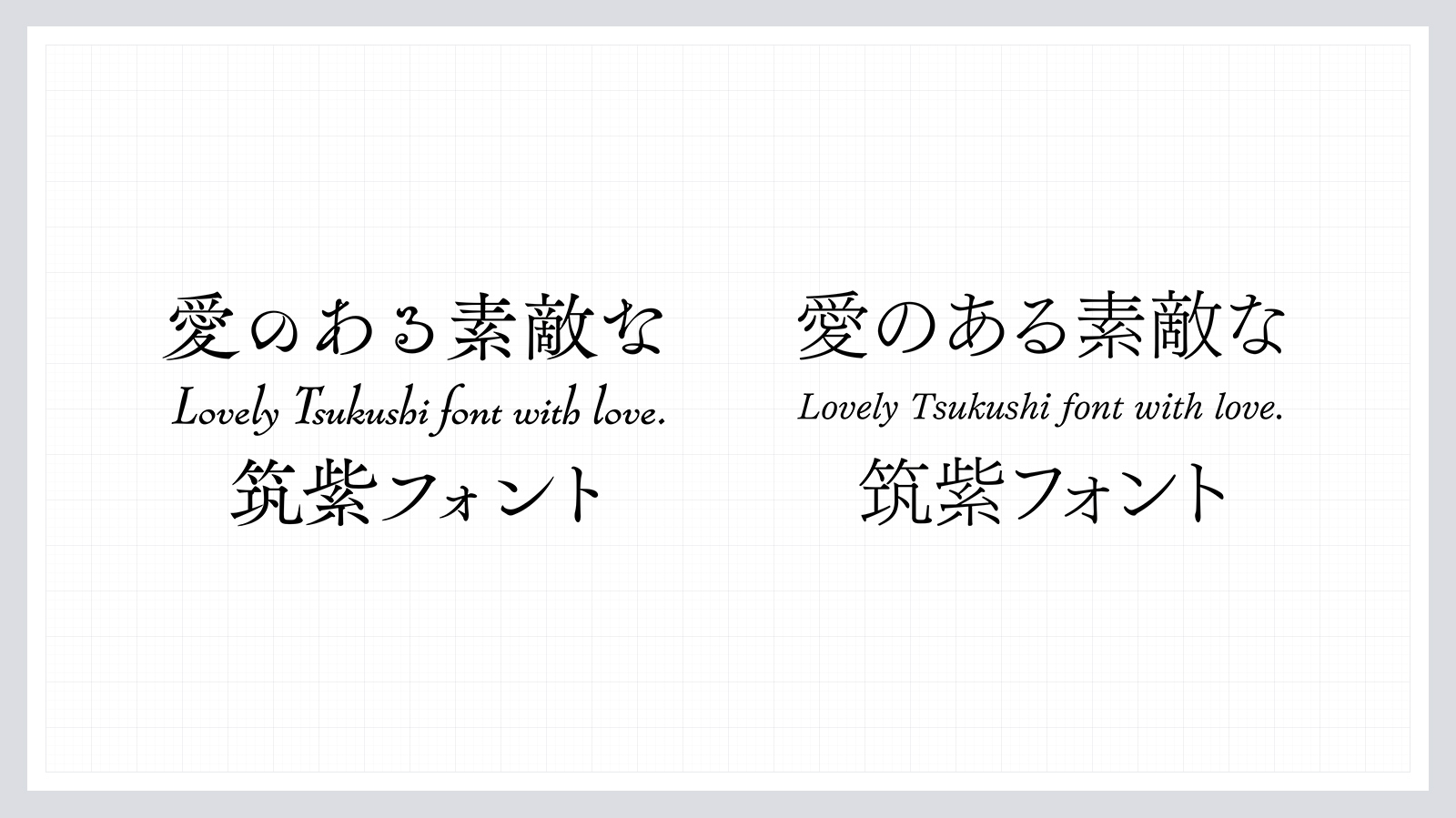

上で紹介したフォント、これこそが藤田さんの代表作・筑紫フォントである。ほかのフォントと見比べてみると、文字のかたちが変わるだけで、情報の入り方や情感の伝わり方がぜんぜん変わってくるような気がしてきませんか?

藤田さんは、この“人間の目”が持つ特徴に日々向き合っている。

「明朝やゴシックにしても、違いがあるから判別できるわけですよね。人の目の判別力は優れていて、我々のようなフォント会社のA社とB社の文字を並べればすぐに『あ、違うな』とわかる。それぞれのカタチにちょっとずつでも違いがあれば、私たちの目はそれを認識できるんです」

藤田さんの書体デザイナーとしての歩みは、1975年にはじまった。当時は、写真植字機(写植機)という機械で印字をするための、文字をつくっていたという。

「写植機が最盛期のころに仕事をはじめました。先輩たちは、一文字ずつ文字をつくっていく職人というスタイルの人たちだったけれど、あのころからすこしずつ『文字デザイナー』とか『タイプフェイスのデザイナー』という言葉が出てきたように思います」

写植機で行っていたのは「レタリング」と呼ばれる、原字用紙に文字をデザインする作業。これを撮影し、文字盤という文字の集合体をつくります。扱う文字の数は実に、1万種類以上。

1990年代になり、このアナログな制作方法から一変、コンピューターで文字制作のできるソフトが導入された。

「時期がラッキーでした。ちょうど脂の乗った30代前後のころだったから。デジタル技術の導入に、先輩たちのなかには『俺たちはいいよ』と、アナログ技術を極めて定年を迎える人もいました。でも若い僕らは率先してコンピューターでつくることを選びました。個人的にも、上司の許可を取って下書きなしでいちからデジタルでの制作に挑戦していたんです」

まだパソコンの使い方も確立されていなかった時代。当初は一般的に、手書きで下書きをしたあとにコンピューターソフトを利用して文字を清書する、という方法が試みられていた。

しかし、藤田さんは最初からいきなりソフトを使って、文字をつくっていったという。

「アナログで書いてからデジタル化していたら仕事増えちゃうでしょ。最初からデジタルでやったほうが早いじゃない」

先のことは見えない。わからないからこそ、新しいものを取り入れて、自分なりのやりかたを試していく。藤田さんが世の中をあっと驚かせるような書体デザインを送り出してきた理由が、すこしずつ見えてきた気がする。

ものをつくるなら「過去はちゃんと古く」

2023年10月現在、66歳の藤田さん。いまなお物事への新鮮さをたいせつにし、その感覚を磨きつづけている。

「昭和50年代(1980年代)、あのころ僕はまだ20代の若者でした。世の中には常に新しいものが登場していた時代。新幹線や家電の新製品、ハンバーガー店の登場、電子ゲーム機の登場などにも驚きました。いつでも新鮮な気持ちでいられたんです。たぶん、僕には昔からそういう新しいものにいつも驚いている性格があって、自分が文字をつくるときも常に新しく感じられるものをつくっていきたいんです」

「過去のものはちゃんと古くしないとダメ」

新しいデバイスが出ればすぐにチェックするし、AIの登場にだってワクワクしますよ、と言う藤田さん。未来は未知数だからおもしろい。まだ見ぬ未来を楽しもうとする姿勢は、文字デザインをはじめたころから変わっていない。

「美的感覚は時代とともに変わってきます。細身のパンツを履いていたかと思えば、バギーパンツが流行って、細いパンツはもう嫌だ! となる。さらに30年経って、今度は逆に細いのが流行りだしたら、太いのが変に見えてくる。フォントもそれと同じです」

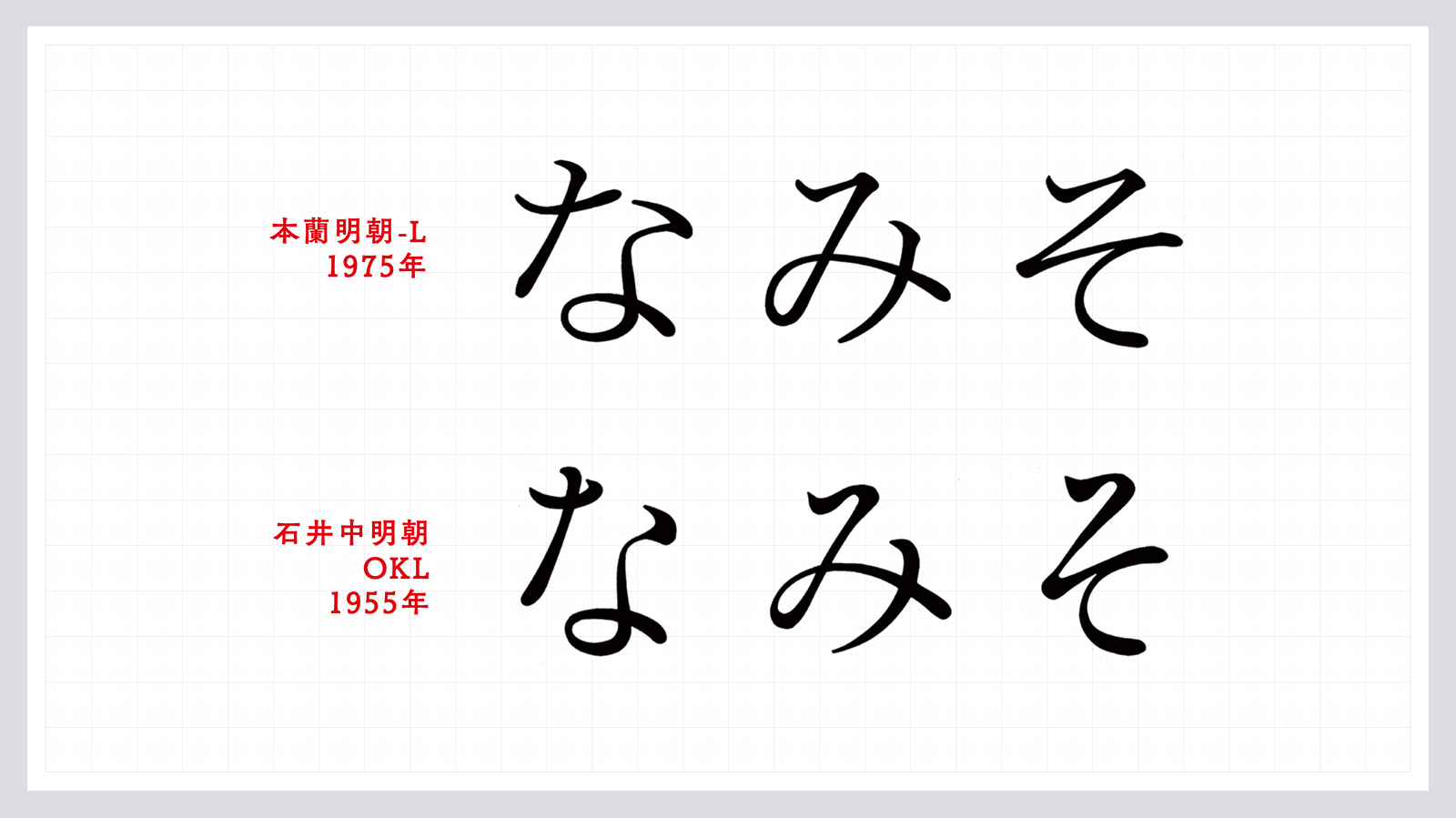

服の流行とフォントデザインは似ていると言う藤田さん。1975年、仕事をはじめたばかりの彼は「本蘭明朝-L」が好きで、「石井中明朝体」というフォントを敬遠していたそうだ。それが、10年で逆転した。

「はじめは、情感が薄めで明るい本蘭明朝-Lがもっともかっこいいと思ってたんです。だけどそのころから10年が経ったある日、石井中明朝オールドの『み』の文字を見てたら、ふとその美しさに気付いたんです。横に走るストロークは『日本橋』のようなアーチを描いている。最終画は『弓』そのもののような弾力が見えるんです。そんな情景がありありと見えてくる文字なんですよね。

石井に目が慣れると、これが『大人の明朝体』だと感じられるようになりました。文字はでこぼこ、太さや濃度のムラもすごくて、均質美とは無縁なのに、どうしてか惹かれるんです。しかも情感の濃いフォルムなのに、さらさら流れるように読める。この『濃い』『さらさら』の相反する事を同居させていることが、石井中明朝オールドが名作中の名作と言われる所以なんだと思います」

現代の書体しか知らないわたしたちが石井明朝体を見ると、なじみのあるかたちに見えてしまうが、当時は画期的な書体だったのかもしれない。このように文字のデザインに時代によって新たな変化が起こる過程を、こんなたとえ話で教えてくれた。

「ヨーロッパのいくつかの磁器メーカーのカップとソーサー。いいなと思って奮発して買うじゃないですか。いつデザインされたものかを調べると、どれも200年前のものだった。つまり、そんな昔から定番商品が変わっていないということ。言い換えればそれは、その後の絵付け職人がその定番を超えるものを出せていないということにもなるでしょう?

書体の世界でも同じことが言えるんです。僕は先輩たちがつくった石井明朝体を越えなければいけないし、後輩たちだってやはり僕や僕と同世代のデザイナーがつくったフォントを超えるものをつくりださないといけません」

デザイナーは「よりすてき」と思えるものを常に追求し、新しいものをつくりつづけていかなくてはならない。そうしなければ、業界全体が衰退してしまう。

一方で、藤田さんは「trad(トラッド)」という言葉をよく使った。「伝統的」を意味するtraditional(トラディショナル)の略で、ファッションスタイル「トラッド・スタイル」を指す。

20代のころから夢中になっているファッションの世界を知る、藤田さんらしい言い回しだ。

「だけど、ただ新しければいいってものでもない。古いけど新しい、ということがたいせつなんです。たとえば、ラルフローレン。おなじみのタータンチェックを使っているはずなのに、なぜか目が引きつけられる。どうして新鮮に感じられるのか。かなり厚地のツイードでウエストをかなり絞ったジャケットラインなど、こういうのはゴツいけどセクシーなんです。

今までの印象をリフレッシュさせるんですよ。明朝体やゴシック体はそういう『トラッド』なんだと私は解釈したんです。本質を軸に置きながら、どうしたらこの文字を『新しいすてき』にできるだろうと、毎日考えています」

新しさを求めるつづけられることは、世の中が健全である証だと言う藤田さん。同じことをくり返すことは、安定はあるだろうが楽しさはない。「ものをつくるデザイナーなら使って楽しいと感じられることを追求しなくちゃね」と笑う。

理屈じゃない「新しいすてき」のつくり方

過去をトラッドとしてとらえ、印象をリフレッシュする。藤田さんがデザイナーとしてたいせつにしていることのヒントはここにありそうだ。でも「新しいすてき」。これはいったいどういうことなんだろう?

「人が見てどう感じるか、なんですね。僕たちの世界では半分以上の人がすてきと言ったら、仕事としては成功です」

藤田さん流の置きかえ話がつづく。

「1クラス異性が20人いたとします。そこですてきだな、と思う人っておそらく1人か2人。どこにすてきさを感じるかは人それぞれですが、理屈じゃないんですよ。たとえば造形的に顔立ちがすてきだと思う。ずっと眺めていられる……なんてことありませんか? 人は、見るだけでそういう感じ方をしてしまうんです」

ぱっと見た瞬間、すてきと感じるか。藤田さんは自身のつくった筑紫フォントで、この理屈でない「新しいすてき」を表現している。

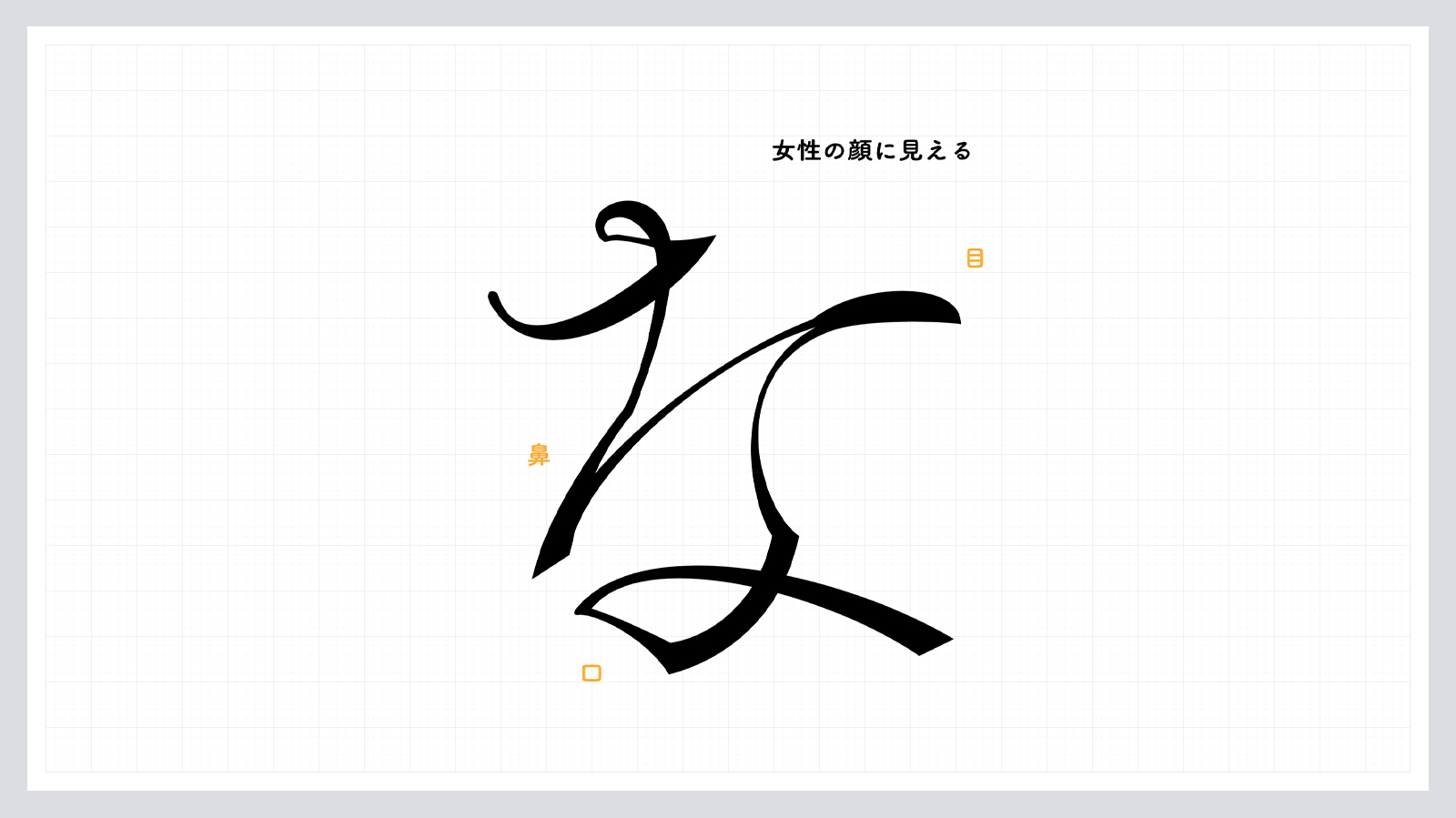

「筑紫は情感のこもった湿度を感じる文字と言われます。さきほど紹介した、石井中明朝体をベースにして、より体温のあるやさしさを表現できる文字を目指しました。見ていると文字から情景が見えてきませんか? たとえば最初に言った“お猿さん”もそうですし、文字によっては女性の横顔やお相撲さんのふっくらした身体つきだったり、濁点が空を飛ぶ鳥に見えたり」

情感を出す。情景が見える……。筑紫フォントを語るときも、独特な言葉づかいで腹落ちさせてくれる。

藤田さんは日々こういった文字をどのようにつくり出しているのだろうか。できることなら実際に文字をつくっているシーンも見てみたい……。おそるおそるお願いしてみると、「いいですよ」とにっこりお返事。なんと藤田さんが普段仕事場としているデスクを見せてもらうことになった。最初に目に入ったのは、美しい万年筆たちだ。

「万年筆は重いから、自重だけで書けるでしょう。ペン先が太ければ『ぬらぬら』と。もうすこし細いと『サリサリ』って書ける。万年筆の世界ではこう表現するんです。もう、すっかり沼にハマってます」

ふたたびデスクに目をやると、メモ用紙にひらがながたくさん書かれている。

「ちょっと時間があると、こんなふうに書いてみるんです。『ね』はどういう字だったかな? 『さ』はどこに膨らみを持たせると格好いいかな? って。書くことで、自分が意図しなかった字形になっていたりするんです。あと、せっかく手に入れた万年筆を使ってみたい、という気持ちもあるので(笑)」

……肩をすくめて笑う正直な藤田さん。30代でデジタル制作の道を選んだけれど、藤田さんはアナログもデジタルも分けていない。手書きの質感がアイデアを生み出す場面もあれば、デジタルで緻密にタイプフェイスを詰めることもある。どちらも「新しいすてき」を生み出すための手段として使っている。

グラフィックデザイナーの戸田ツトムさんに筑紫フォントの試作版を持っていったとき、「運動が見える」と評されたことがある。文字の筆さばきや筆跡、速さに着目し、文字のもつエネルギーの痕跡を感じ取っての言葉だという。文字はすべて人が書く「運動」によってできているという、根本に立ち返るエピソードだ。

フォントはアート。その一文字に何が見える?

ここからはいよいよ、藤田さんのフォントデザインの真髄が垣間見えるフォント解説をお楽しみください。妄想、連想、余白、アート……藤田さんの口から次々と飛び出す言葉から、藤田さんの見ている文字の世界が私たちにもすこし見えてくるかも?

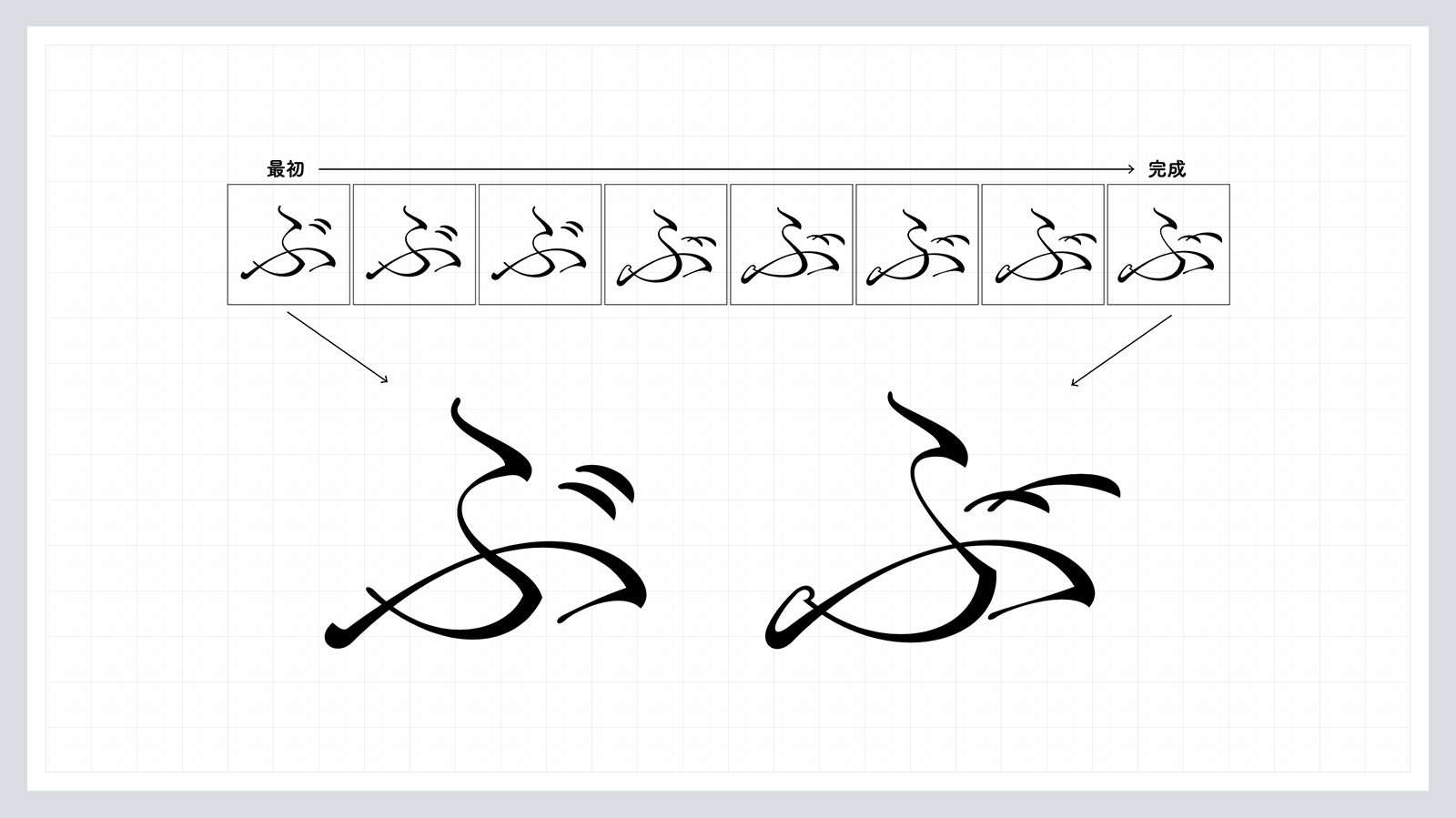

カチ、カチと慣れた手つきでPCを操作する藤田さん。モニターにずらりと並ぶ筑紫苑の文字一覧から、まずはひらがなの「ぶ」をセレクトしてくれた。

「最初につくった左の案は、説明しすぎ。最後につくった右のものは重心を高くして、短いところが短い、長いところが長いっていうメリハリをつけていて、表情が豊かになってるでしょう。粋な表情にね。

説明しすぎっていうのは、体温計で熱を計り『8度5分』でわかるのに、わざわざ『あなたの体温はいま38度5分です』って説明すること。伝えすぎることで、つまらなくなることもあるんですよね」

なるほどこれが「粋な表情」なのか……。感心している暇もなく、藤田さんの解説は続く。

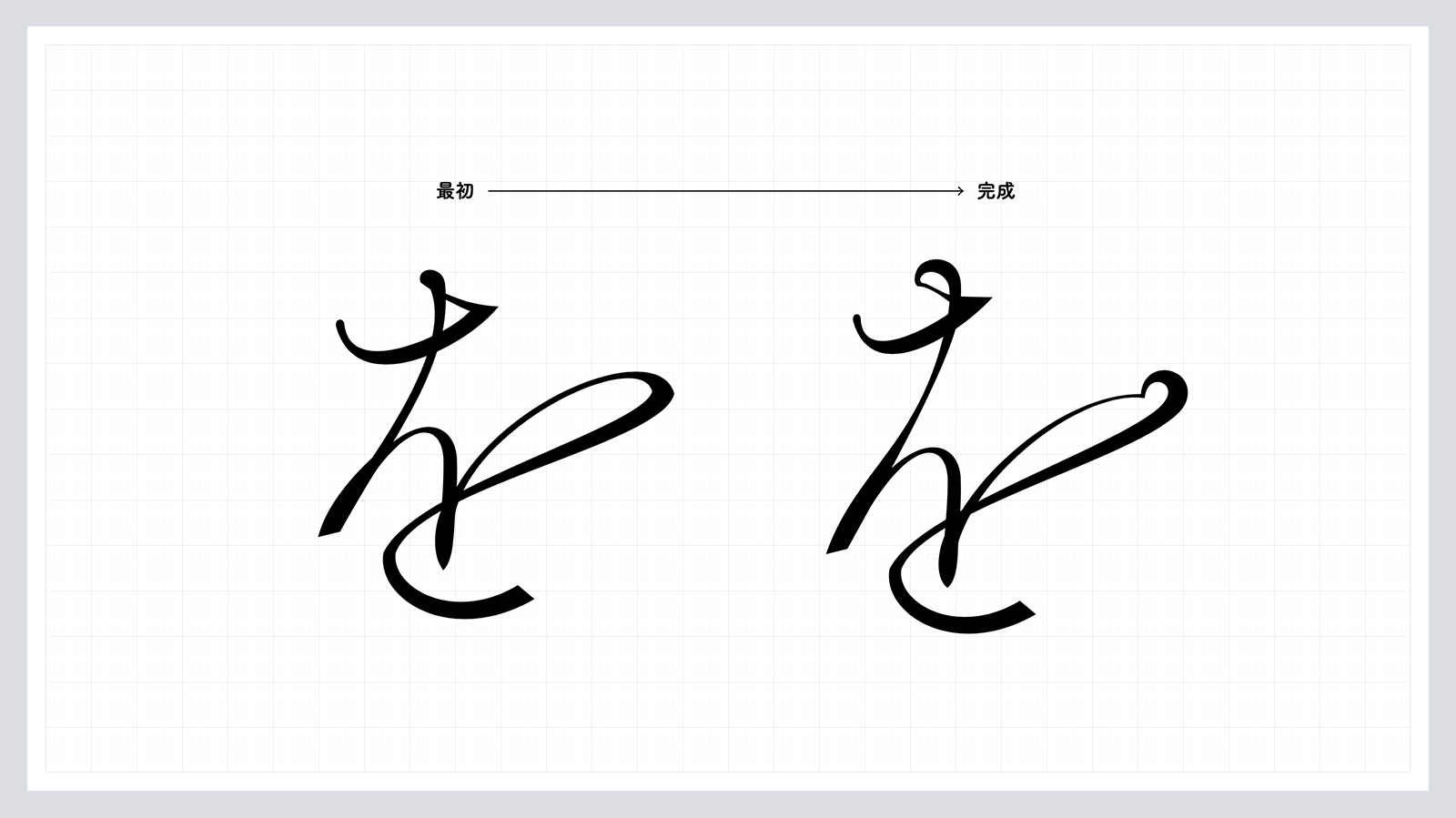

「これは筆のオールド感は出てるんだけど、面長にしたほうがなんかおもしろいんじゃないかな、と。ここに、幾何学的な要素も入れています。なんでもかんでもオールドで行けばいいっていうわけじゃない。平筆だと単調になってしまって、『新しいすてき』にはならない」

たしかに、よく見るとすべてが筆で書いたような曲線ではなく、随所にデジタル的な風合いも感じられる。

「あとこれ、きれいな女性の横顔に見えるでしょ? このあたりなんて流し目のようで色っぽい」

藤田さんが重ねた言葉にじっと文字を見つめていると、ぼんやりと女性の顔が見えてきた。さっき藤田さんが言っていた「情景が見える」とはこういうことなのか。

「じゃあ、次。みなさんにはこの文字に何が見えますか?」

「月が出ていてススキが揺れている」「劇画タッチの漫画の主人公が見える」という取材陣の言葉を受け、「濁点ひとつをどう見せるか、どう語らせるか。日本的なものが見えてきたでしょう。こんなふうに連想や妄想ができるほうが書体はおもしろいんです」と藤田さんは笑う。

「現在、開発途上のものですが。本来は最高速300kmオーバーの車も、最高速30kmクラスのイメージになってしまいます。 これを見るとわかると思うんですが、フォントというのはアートなんです。人がじっと見ていられるかどうか。絵やキャラクターと同じもの」

「フォントはアートなのだ」と言われ、妙に納得した。解説付きで見せてもらった一文字一文字に感じた驚きや楽しさの答えがそこにあった。ひらがなのカタチや濁点の入れ方ひとつとっても、山の風景や鳥が飛んでいる情景が浮かんできたのは、きっと藤田さんが文字をキャンバスに描くように作品としてとらえながら制作に向き合っているからだろう。

「黄金比からは決して“新しいすてき”は生まれない」と藤田さんは言う。不ぞろいや濃淡の違い、手書きのブレを味わいとして、文字に落とし込んでいく。じゃあその「すてき」を判断するためには? それにはやはり、自身の目を養うことが重要だ。一流と呼ばれるものや、歴史的に価値のあるもの、“いいもの”を見つづける。藤田さんはそうやって、過去をちゃんと古くし「新しいすてき」を見い出しながら世界を更新してきた。

規則正しくそろった文字と並べてみると、目には伝わる。目にはバレる。正確さや均一さがとかく求められるのいまの世に、情感にうったえる筑紫フォントが人々に受け入れられるのは、藤田さんが「新しいすてき」の版面に何十年ものあいだくさびを打ち込み続けてきた証しなのだ。理屈のない美しさの裏にはつくり手の途方もない努力と葛藤が詰まっている。

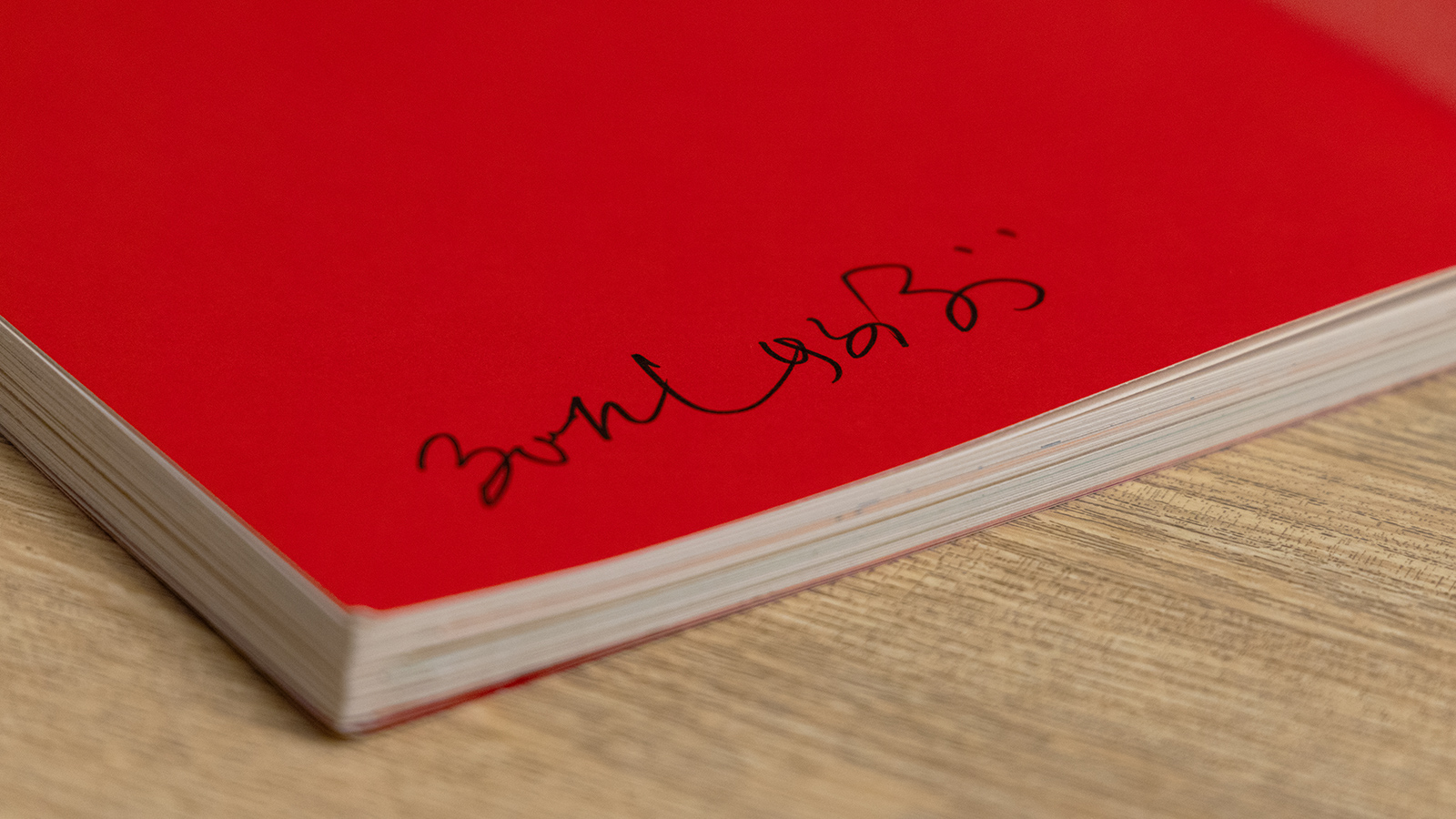

最後に、持参した書体見本帳にサインをお願いした。自分の名前をひらかなで書いてくれる藤田さん。「ふじたしげのぶ」この一字一字に、彼が長年書体に向き合ってきた歴史があるのか……。そんなふうに思ってまじまじと見つめた藤田さんの文字は、とんだりはねたり自由に踊っていた。「文字は探求のしがいがあっておもしろいよ」と、書体という世界の魅力を体現するかのように。

【プロフィール】

藤田 重信(ふじた しげのぶ)

1957年福岡県生まれ。筑陽学園高校デザイン科卒。1975年、写真植字機の株式会社写研文字デザイン部門を経て、1998年にフォントワークス株式会社に入社。代表作である筑紫書体ほか、数多くの書体を手がける。「筑紫オールド明朝」「筑紫丸ゴシック」で2010東京TDC賞を受賞。ブックデザイナー、グラフィックデザイナー必達書体となる。最新の書体、筑紫アンティークシリーズは伝統的な明朝体・ゴシック体に新しい息吹を加えたデザインで、見る者に新鮮な感覚をあたえ、筑紫書体の支持をさらに高めている。

2016年、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出演。また 「フォントワークスUDフォント」が、IAUDアウォード2016 銀賞を受賞。筑紫書体シリーズが、2017年グッドデザイン賞を受賞。著書に『文字のデザイン・書体のフシギ』(2008年刊、左右社)。「筑紫オールドゴシック-B」「筑紫アンティークゴシック-B」「筑紫アンティーク明朝-L」「筑紫Q明朝-L」「筑紫Aヴィンテージ明朝-R」「筑紫Bヴィンテージ明朝-R」で、2018東京TDC賞 タイプデザイン賞を受賞。2024年1月に書籍『筑紫書体と藤田重信』(パイインターナショナル)が発売予定。

書籍情報:https://pie.co.jp/book/i/5658/