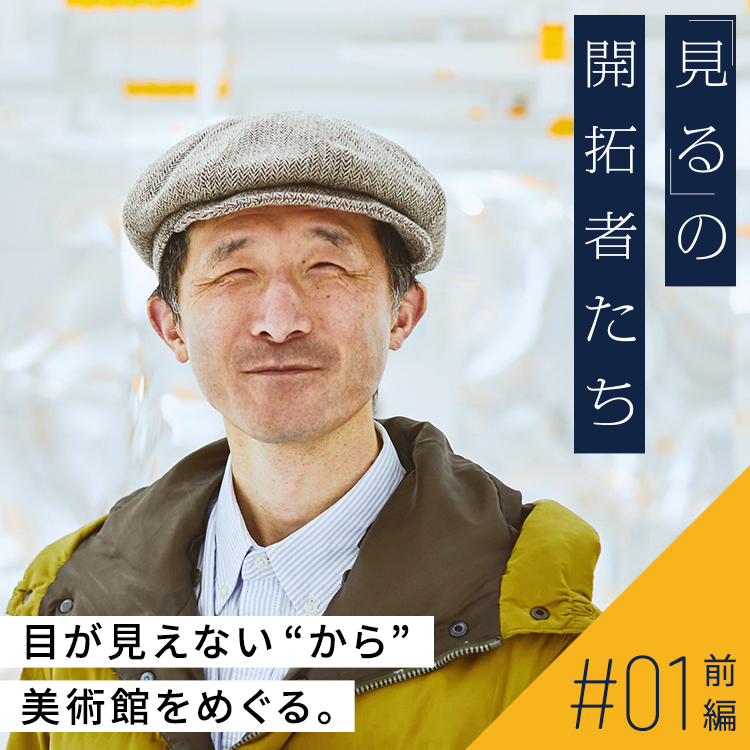

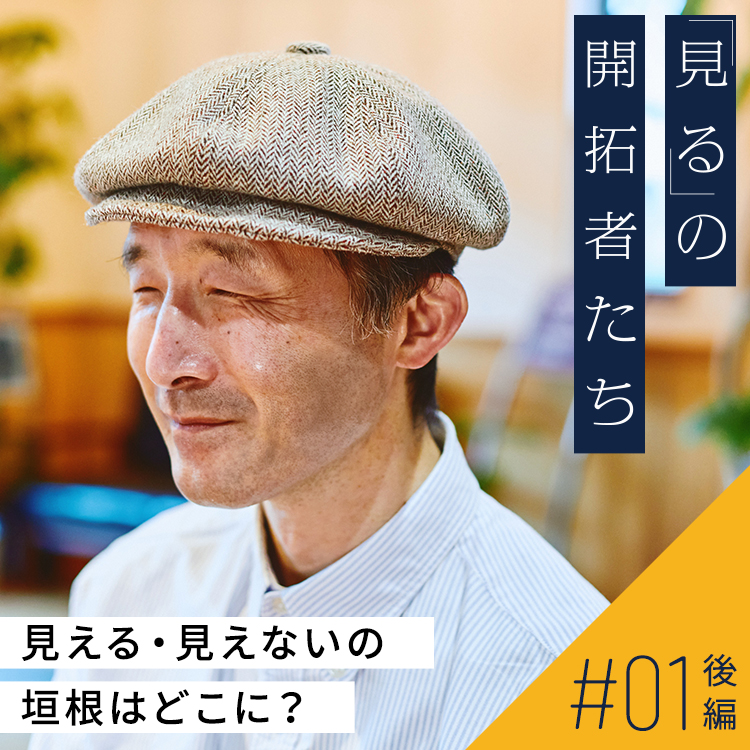

びっしりとつぎはぎが当てられた作業用ズボンとシャツ。作業中に破れてしまったのだろうか、シャツの左胸はカラフルな糸で補修され、かろうじて「園芸」という字だけが読める。

「みんな、うちの奥さんがつくってくれたんです。やぶれてはつぎはぎして。これは20年着ているかなあ」

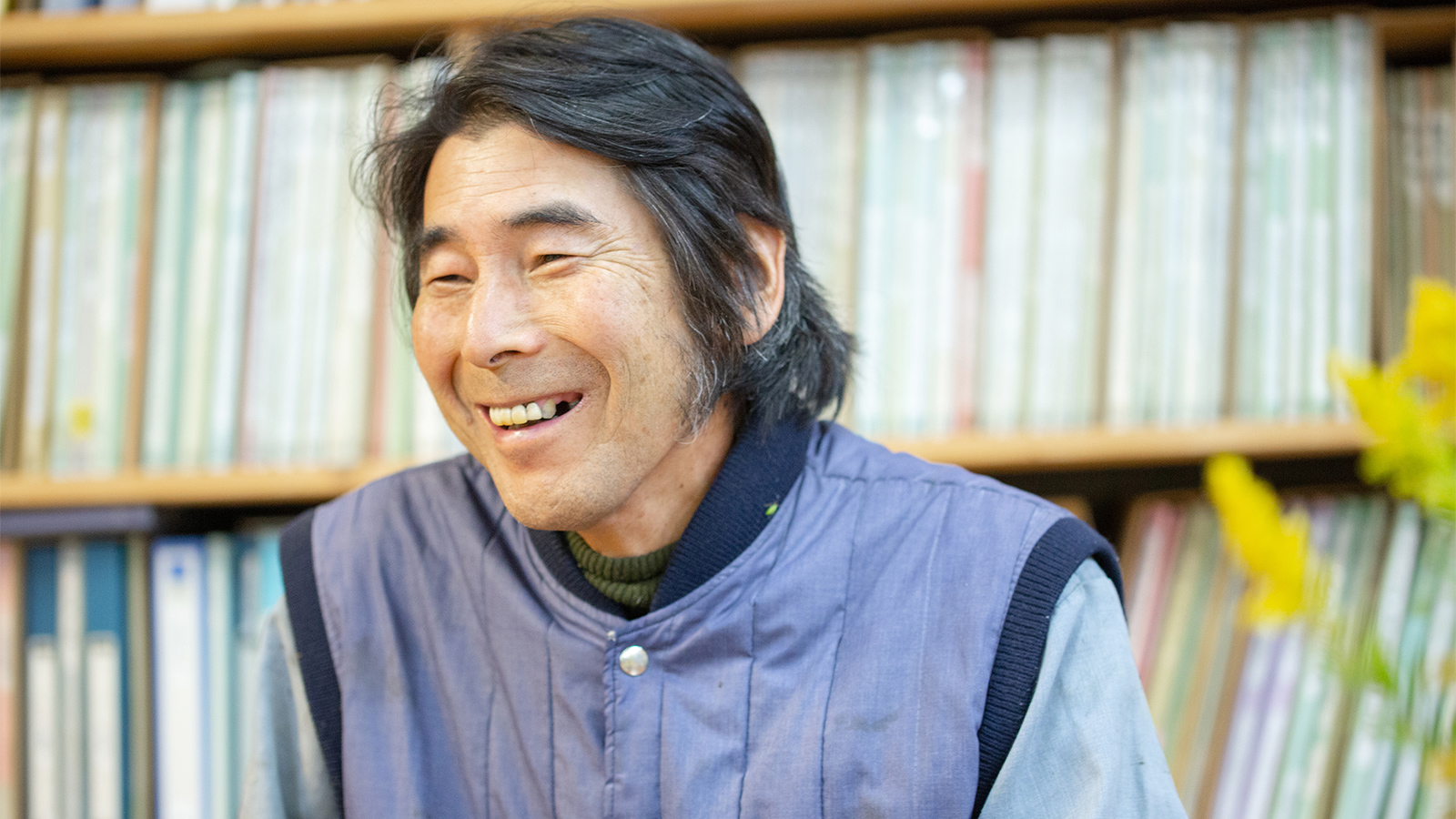

取材陣からの「すてきですね」の言葉に、「ありがとう」と爽やかな笑顔を見せてくれる矢野さん。

「僕の場合は、もったいないし使いやすいから大事に使っているでしょ。うちの人は縫い物が好きだから文句を言わずにやってくれている。実利と好みが一致したから成り立っている世界ですよ。使う側としては、使い勝手がどんどんよくなる。本来人と自然がすべき“生物的なつきあい方”をこの作業着ともしているの」

鎌とスコップがあれば、大地に息を吹き込める

「鎌という櫛(くし)と、すきばさみで髪を整えていくイメージ。やさしく髪の毛をカットするように、軽く振るうんです」

すばやく手を動かし目の前の草を刈りながら、矢野さんは我々に語りかける。

わたしたち取材班はいま、山梨県上野原市で開催されている「大地の再生講座」に参加している。矢野さんが長年にわたり観察と実践をくり返し見い出した環境再生の手法を、手を動かしながら学ぶワークショップだ。

1週間前の告知だったにもかかわらず15人ほどの人たちが集まり、朝8時には特製のお茶をすすっていた。隣り合わせた方は常連さん。聞けば矢野さんとともに全国各地に赴くつわものもいるらしい。

「これまで人が行ってきた国土開発のために、大地が呼吸不全を起こしている」

矢野さんによれば、1970年代の高度経済成長以降、半世紀にわたってありとあらゆるところに張り巡らされてきたコンクリート網(道路、護岸、ダムなど)が天然の水脈をふさぎ、土や河川の空気と水の流れを詰まらせているという。

「人の血管とおんなじです。血がドロドロになって流れなくなっている状態」

このことが水害や土砂崩れなどの自然災害につながっていることを、数十年におよぶ日本全国の現場での活動を通じて確かめてきた、という矢野さん。

「かつて自然は、自分の治癒力だけで再生できた。いまはそのいとまもないほど傷ついているんです」

矢野さんはかつて、とあるトークショーで自身が見てきた光景について次のように語った。

「大地の呼吸不全はいたるところで起こっています。たとえば、真夏の代々木公園。40度を超える灼熱の中で、多くの人が木の下のベンチでさも涼しげに休憩していました。でも実はそのとき、日かげも日なたも気温はほとんど変わらなかったんです。つまり樹々も苦しくて気化熱という空気を冷やす力が十分に発揮できなくなっていた。

そして、なによりも異常だったのは、そんな状態の中で人々が休んでいる表情をしていたこと。自分の中の正直な目線を大事にしてよく観察していないと、おかしいことに気がつけなくなる」

気候変動や異常気象という環境問題。それに付随する食物や資源、エネルギーの不足といった問題、SDGs……言葉だけはたくさん聞く。だけど、わたしたちは何をどうしたらいいんだろう。人類が直面する「とてつもなく大きな問題」である。正直、向き合うのがこわい。筆者は怖気づいていた。

そんなわたしたちの前に、鎌とスコップを携えた矢野さんが颯爽と現れた。

「ノコ鎌一本、移植ゴテ一本あれば、誰でも、いつでも、どこでも、大地に息を吹き込むことができるんです」

そして、冒頭の草刈りのシーンである。わたしたちも矢野さんに続いて河原周辺のヤブに踏み入る。「風の草刈り」と呼ばれる独自の方法で草を刈っていく。

草を髪に見立てて櫛を軽く入れ…刈りすぎず、刈らなさすぎず……言うは易し。矢野さんが手を入れたところと自分が鎌を振るった場所を見比べて、矢野さんとは見えているものがまったく違うことを実感させられる。「風の草刈り」の名のとおり、矢野さんの刈った箇所は風が倒したように自然の状態と見わけがつかない。本当に風の通り道が見えているようなのだ。

けれども続けるうち、川のせせらぎの音がクリアになっていくことに気づく。講座に何度も通う方からは「だんだんこの場所に風が入ってくるのがわかるようになってきた」との声も聞かれる。

まもなく、隣りの畑で農作業をしていた軽トラックが近くを通った。軽トラの運転手は講座の参加者に向かい、笑顔で「ごくろうさま」と言って去っていく。なんでもない地域の方とのふれあいに思うが、実は地元の人たちからは当初、草刈りをしていただけなのに、「勝手に余計なことをするな」とその意味を受け入れてもらえなかったという。

「言葉ではなくて、実践で伝えてすこしずつ理解してくれるようになってきた。ここまでに4、5年かかりました」

草刈りの最中、矢野さんは花や実をつけている植物を残すようにくり返し言う。

「ほら、この花きれいでしょう。ススキも季節を感じさせてくれる。恵みをもたらしてくれるものまで刈り取る必要はないんです。季節の野花を残すことで、地元の人は子どものころからずっと見てきた風景を思い出す。人間の美意識とか原風景、そういうものを大事にしながら作業しよう」

地域の方々は、ちゃんと覚えていた。自分たちの原風景がよみがえったことを目の当たりにしたからこその「ごくろうさま」だったのだ。

作業も終わろうとするころ、すっきりした草むらを見ると、木々や草花の合間を縫って水の通り道がつくられていることに気づく。聞けばこうした水路も、矢野さんが講座の参加者とともに引いたものらしい。

「詰まっていた水と空気の通り道をよみがえらせる『水脈づくり』も、風の草刈りと同じくらい重要です。この溝に水が流れると周囲の空気がいっしょに動き、大地や植物が呼吸を取り戻し活性化していくんです」

逆に水や空気の循環がなくなり無酸素状態になってしまった大地は、有毒ガスを溜め込んだ「グライ土壌」という状態になる。こうなると植物が育たなくなってしまうばかりでなく、土砂災害や地盤沈下などのリスクが増えてしまう。

矢野さんは「注意深く観察していればわかるでしょう?」などとさらっと言うが、周囲の状況を診てどこにどのような水脈をつくり、風の草刈りを行えば環境が改善されていくのか、見えているらしい……。

「風の草刈り」「水脈づくり」をはじめ、矢野さんが長年培ってきた大地の再生の手法は、『「大地の再生」実践マニュアル: 空気と水の浸透循環を回復する』(矢野智徳、大内正伸 共著/農文協)に詳しい

実はこの水脈づくりの作業で、水はけが悪く泥だらけだった農道が改善され、田畑まで車の出入りが可能になったのだという。先ほどの地元の方との交流にはそんな背景もあったのだ。

そういえば矢野さんは、取材の前に観たドキュメンタリー映画の中でも、一本のスコップで地面をならしながら何度も水脈のたいせつさを説いていた。

2022年春に公開された、矢野さんを主人公としたドキュメンタリー映画『杜人(もりびと)〜環境再生医 矢野智徳の挑戦』。ミニシアター1館でスタートしながらアンコール上映を繰り返し、全国45館以上の映画館での上映、また各地で自主上映が繰り返されるほど、ロングランヒットとなった。https://lingkaranfilms.com/

生まれたときから自然と対峙してきた

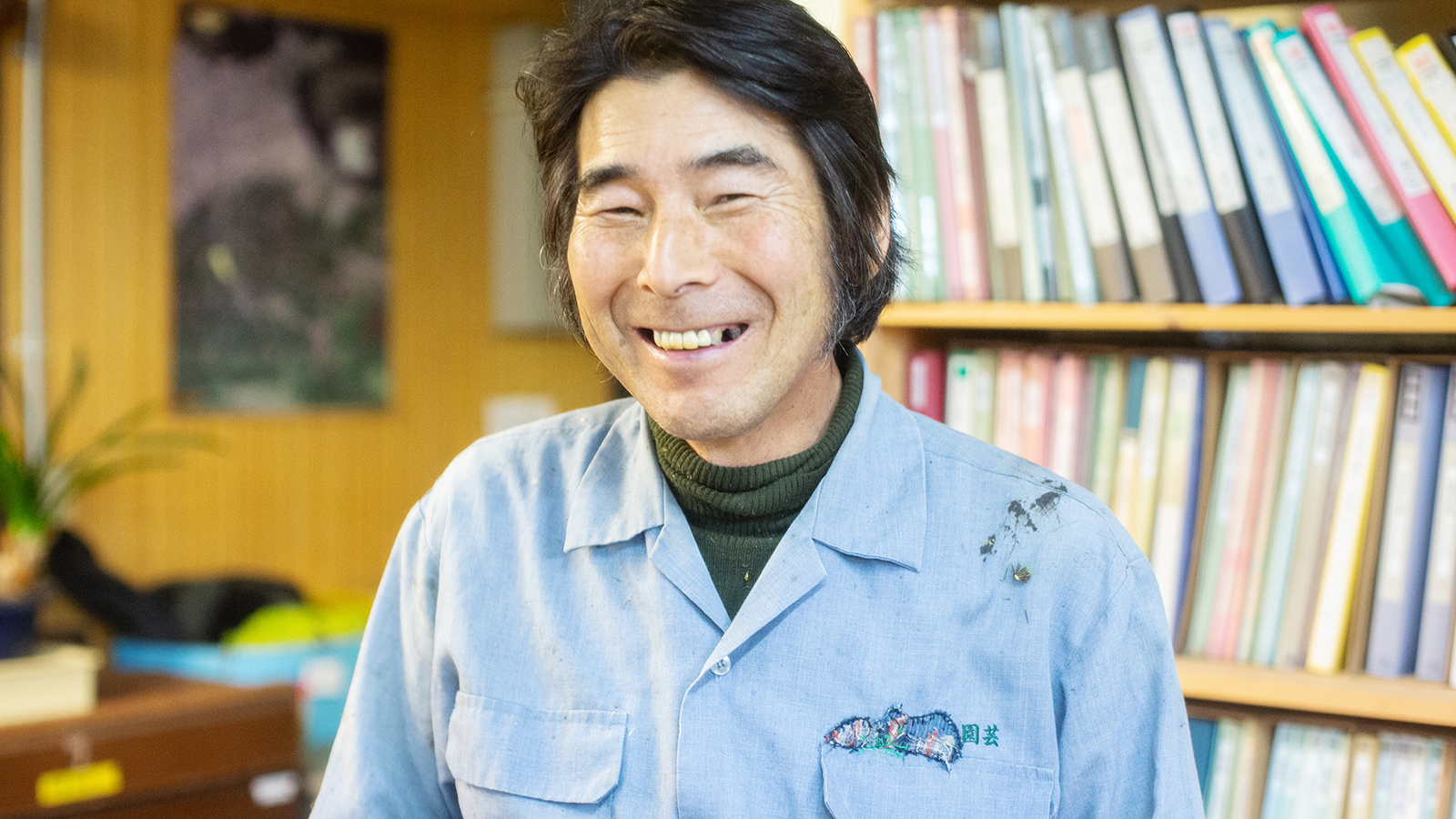

福岡県北九州市門司区に生まれた矢野智徳さん。父が開いた植物園を10人兄弟とともに手伝いながら育った。

関門海峡の内海の周防灘に面した南東向きの土地で、朝日が海から上がって斜面を潤す。矢野さんの父は、そんな自然の恵みをたっぷり受けられる場所に私財を投じて植物園をつくった。現在の「北九州市立白野江植物公園」だ。

「子どものころから、ひたすら植物園で働いていました。小学校1年生から草刈りをしたり、季節ごとの花の植え替えや生産。友だちと遊ぶ時間はほとんどなかった。4、5年生のころには重機の運転もしていましたね。とにかく身体はよく動いたんで、楽しみだったのは運動会くらい。仕事があるから半分くらいしか出られなかったけど」

そんなふうに幼いころから、ずっと野山に身を置き自然と対峙してきた矢野さんだったが、現在の活動につながる「自然地理」という学問に出会ったのは、意外にも偶然のことだったという。将来は「自然と人の間に立つようなことをしたい」という想いから、自然について広く学べるような大学はないかと訪ね歩いた。

「直接大学に聞きに行ったんです。『僕はこんな勉強がしたいんですけど、ここでできますか?』『ダメダメ、やってないよ』って、そのくり返しでしたね。それで最後に、ダメ元で地理の夜間大学を訪ねていった。通りかかった先輩をつかまえて話を聞いたら、『この学校は君にピッタリだよ!』と」

それが、矢野さんが現在の活動を確立するきっかけになる、東京都立大学の理学部地理学科(当時)との出会いだった。矢野さんははじめて実家の植物園から離れ、単身で上京することとなる。

「大学の目の前の弁当屋で住み込みで働いていて、夜になると授業に出る。すでに造園の仕事もしていたので、その日の現場で気づいた疑問やわからなかったことを先生に聞くんです。先生も『早く帰れよ』なんて言いながら、遅くまでよく付き合ってくれました。自分には本当に合っていましたね」

当時住んでいたのは、弁当屋の2階にある三畳間。学費を稼ぐため、昼間は弁当屋と造園業の二足のわらじ、夜になると疲れや眠気と闘いながら学んだ。ここで得た学術的な知見や恩師である教授との出会いが、矢野さんの活動を支える柱のひとつとなった。恩師たちとの交流、また共同研究は40年にも及んでいる。

絵本の言葉と科学の言葉

矢野さんの半生のお話を聞きながら、ふと思った。矢野さんの言葉選びは独特ではあるが、とてもわかりやすい。環境再生の伝道師として矢野さんは自身の「言葉」についてどう思っているのだろうか。

「僕はずっと“生(なま)の世界”に浸かってきた。小学生のころからどうもそうだったように思います。生活するための、知識じゃなくて実用の世界。いい答案を出すとか仮説を持って研究するという世界でなくて、とにかく実践することが当たり前だったんですね。

だからこそ、自分の現実の“生の情報”を持って質問をしに行くわけです。こういう日常的かつ実用的なディスカッションを通じて、最低限の実学ができたように思います」

「大学の恩師は、『絵本のように表現して伝えたらいい』と言ってくれました。『表現はつたなくていい。学術用語を使うよりも、いま君が身体で感じ、その目で見てきた内容を提供できればいい』と」

そういえば、矢野さん。講義のなかでも興味深いことを言っていた。

「絵本と科学論文には両方によさがあり、また両方に穴があります。空想や理想を映し出す絵本、生の現場で得られた個人の実感だけを信じても、科学との相違がある。一方でたとえ学会に認められたデータだとしても、ときに正確ではないということを頭に入れておかないと、実践の場で命を落とすことにもなる。両方を行き来することが大事なんです」

冒頭の日比谷公園の話もそうだ。いくら科学的根拠があっても、人が思い描く理想像だったとしても、それを鵜呑みにせず自分の目で見て身体で感じたことも同じくらいたいせつに扱う。そうしないととんでもない錯誤を生んだり、大事なことを見失う恐れがある。

すべては生きとし生けるもののために

再び、現場の作業に話は戻る。続いては、田んぼの稲刈りだ。

「あ、ここはイノシシが掘ったところ」と畦にあいた穴を指差しながらスタッフが説明すると、なんと参加者からは「さすがだわ」とか「すごい!」という声が上がる。え、イノシシは田畑を荒らすやっかいものではないの……?

矢野さんたちは、彼らのことを「イノシシ先生」と呼ぶ。イノシシは大地の呼吸が滞り、有機ガスが発生しているところを見つけて掘ってくれる道標のような存在なのだ。掘られた部分を整地するのではなく、先生のつけた印を中心により土中のガスが抜けるように整えるという。

「動物がやった、風がやったようにする。人がやったように見えないほうがいいんです。だってイノシシもオケラもミミズも、みんなそれぞれに生きるための仕事をしているから。それが結果として、おのずと自然のために、環境再生の応援になっているんです。そうやって、自然の力をさらに発揮できるよう促すことができれば、コストをかけず桁違いのエネルギーが生み出せて、『四喜』の関係も現実性を帯びてくるんです」

矢野さんがしきりにくり返す「四喜(よんき)」という言葉。三方よしという言葉は聞いたことがあるが4つが喜ぶ……?

「『私』と『あなた』の二者、そして『地域の人々』、さらにこの大地に生きる『生き物(自然)』の四者がともに喜べる状態。このことを四喜と言っています。これは沖縄で、かつて私を指導してくれた大城喜信先生の言葉です」

なるほど。ただ、その関係を築くのが途方もなく難しいことは、わたしたちにも容易に想像できる。矢野さんは30年以上もその身を削りながら、四者の誰も疎かにしない方法をひとり見い出し続けてきたのだ。

「最近は、地域も自然も、私たちも最低限まかなえるように、四喜を前提にした見積りを出すようにしています。ただそうすると、今までの造園業界では考えられないコストになる。だから受け入れてくれた場合は、どんなにたいへんな現場でもできることはすべてやります。そういう業(ぎょう)をなしていかないと先はないんです。でも、まだまだ赤字なんですけどね……」

そもそもなぜ、大地が呼吸不全を起こし続けている状態にあるのか。そこには、人間の活動が経済と強く結びついてしまっているから大きく変われない、という実態がある。でもそういった経済活動の一切を否定すれば、今の人間の生活は維持できないし、四喜でいう「私」と「あなた」の喜びは蔑ろになってしまうのかもしれない。

環境や自然を「守る」とすると、どうしても敵や元凶といった悪役が出てきてしまう……。頭の中が整理しきれず難しい顔をしていると、矢野さんはこんなことを言ってくれた。

「本当に四喜が実現して自然がもとの力を取り戻せば、ほかの生き物と同じく人にだって大きな恩恵があるんですよ。だって昔の人はいまのように重機や化学肥料もなく、ある程度の作業で作物を育てられたじゃないですか。ある作物だけたくさん採るようなことはせず、自然と共生するかたちで田畑をつくっていたんです。

それにね、たとえばコンクリートだって、すべて悪いわけじゃないんです。水脈を塞いでいる部分を壊して、水の通り道をケアしてくれるように瓦礫を置き直してあげれば、あとは生態系全体が大地の循環を応援してくれる。そうすれば、たとえコンクリートに囲まれた都会の大地だって息を吹き返し、人間の経済活動を敵に回すことなく目的にかなったものができますよ」

人が行ってきた活動も、その力をうまく自然に順応させれば、何十倍ものエネルギーを生み出す装置に変えられる。矢野さんの現場では、壊したコンクリートや石垣、選定した枝の一本でさえゴミにせず、水脈のケアのために使うのだという。

ここで矢野さんが語ったセリフを思い出した。「どんな生き物でもそれぞれ生きるために仕事をしている——」これまでの人間の営みのすべては否定せず、一見マイナスに映ることすらも生きる力に変えようと模索する矢野さんの姿は、自然そのもののようにたおやかだった。

講座は日暮れギリギリまで続いた。さいごはお茶畑の刈払い。伸びすぎた葉っぱやまとわりついた蔓(つる)を払って、木々の足元に風の通り道をつくる。作業の終わりには、すっかり日も落ちて暗くなっていた。スマホのライトをつけて駐車場まで戻ってきたわたしたちに矢野さんは言う。

「ライトはなるべくつけないほうがいい。まったくの暗闇ということはないでしょう。そのうち、この暗さにも目が慣れるはずだから。そして自分たちが草を払って風が通ったことを感じるんです。野生の感性、感覚を使って見てごらん」

振り返ると、里山から木々や畑、民家を抜けて風が降りてくる。終日の作業で火照った身体に涼やかな空気が心地いい……。東京に帰ればもう、この風は吹いていないかもしれない。でも明日も明後日も、矢野さんは休みなく全国を駆け回る。そうして草の根のように着実に、矢野さんは活動を広げてきた。

遠くの山々から街まで、そこに住むあらゆる生き物たち(そこにはもちろんわたしたちも含まれている)——目に映るものすべてを、決して見捨てようとしない矢野さん。その背中を見ていると、コンクリートの街が息を吹き返す日もそう遠くはないのではないか、と思う。

暗闇に慣れてきた目に、ぼんやりと木々が浮かぶ。こざっぱりしたお茶畑はこんもりとかまぼこ型で、なんだか自信を取り戻したように見えた。

【プロフィール】

矢野智徳(やの とものり)

造園技士・環境再生医。合同会社「杜の学校」代表。1956年福岡県北九州市生まれ。植物園の実家で育ち、東京都立大学において理学部地理学科・自然地理を専攻。全国を放浪して自然環境への造詣を深め、84年「矢野園芸」を設立。95年の阪神淡路大震災によって被害を受けた庭園の樹勢回復作業を行うなかで、大量の瓦礫がゴミに出されるのを見て、環境改善施工の新たな手法に取り組む。99年、元日本地理学会会長の中村和郎教授をはじめ理解者とともに、環境NPO「杜の会」を設立。現代土木建築工法の裏に潜む環境問題にメスを入れ、その改善予防を提案。在住する山梨県を中心に、足元の住環境から山奥の自然環境の改善「大地の再生」を全国各地で実践する。2023年に大内正伸との共著『大地の再生 実践マニュアル』(農文協)出版。

Webサイト:https://daichisaisei.net/