最初にJINS PARKのお話を伺ったとき、編集長を定期的に変えるという試みはすごく面白いなと思いました。

7歳からパソコンを使ってきた私にとって、インターネットの世界で交流するのは当たり前のことです。だけど、インターネットには流行り廃りがあるじゃないですか。最初は笑い話だったのに、1年後にはガラッと意味合いが変わっちゃうようなことも珍しくありません。そうやって移り変わりの激しい時代に、期間編集長という仕組みは合っている気がしたんですよね。

コロナ禍で、「誰かの話を聞きたい人」よりも「自分の話をしたい人」のほうが増えたという話を聞くようになりました。聞く人がいなくなって、自分の不満を誰かにぶつけたり、誰にも聞いてもらえなくて悲しんでいる人をたくさん見てきた2年間だったと思います。

そういう状況のなかで、「私が集めてきたものを見て!」ではなく、「私は今、この人の話を聞きたい」ということを考えていました。一方的に情報を発信するのではなく、話したい人と聞きたい人がバランスよく関われる。その仕組みが期間編集長の面白さでした。

改めて、記事をひとつずつ振り返ってみようと思います。

【役者/江副悟史さん】

これは江副さんだけではなく、すべての方に共通することなんですけど、壁と扉の解釈がそれぞれ違うんですよね。壁はどういう素材で、どんな手触りのものとして捉えているのか。そして、扉をどうやって作るのか。それがバラバラだったのがすごく面白かったです。

江副さんは壁を「カーテン」だとおっしゃっていました。耳が聞こえる人と聞こえない人の間にある壁って分厚いと思われるかもしれないけど、私からしたらそれはカーテンみたいなもので、閉まっているのであればサッと開けてしまえばいいんだって。

扉を開けるときって、向こうに誰かいるかなとか、何かにぶつからないかなとか気を遣うじゃないですか。でも、江副さんにとっての扉ってフランクなもので、それは希望のようにも思えました。

一方で、薄皮一枚隔てて、まだ伝わらないんだという歯痒さも感じました。耳が聞こえる人と聞こえない人って、見た目ではわからないじゃないですか。周りから浮かないというのはいいことでもありますが、だからこそ見過ごされてしまうこともあるんだろうなって。

そこで大事なのは挨拶だと、江副さんはおっしゃっていました。本当にその通りだなと思います。挨拶って誰にでもできることだから、分厚そうに見える壁を軽いものにしてくれましたよね。

そんなふうに考えるようになった根底には、苦しさや悔しさがたくさんあったと思うんです。だけど、目の前の人に伝えるメッセージとしては、とにかく明るく、柔らかく、軽く、挨拶からカーテンを開けましょうと。それはすごく希望のあるメッセージだなと感じています。

【スナックママ/坂根千里】

坂根さんは。「壁を溶かす」とおっしゃっていたんですよね。溶かすって、すぐにはできないじゃないですか。時間をかけてじわじわと融解させていくというのは、スナックという場所だからこそできる壁との向き合い方なんだろうと思いました。

「この人の心を開くぞ」と意気込んでも、なかなか開いてもらえないですよね。逆に相手を構えさせちゃったりするし、壁を越えてきてほしくない人もいるので。だけど、長い時間をかけて、相手がリラックスできる空間を作ることで、いつの間にか壁が溶けていることもあるんだなと。これは坂根さんにしかできない方法だと思いました。

きっと坂根さんは、薄く、細く繋がり続けることを信じてスナックをやられているのでしょう。まずは挨拶をしようというフランクなアプローチとは逆で、相手の心を開こうと思わないことの大切さを感じました。

私は一度もスナックに行ったことがないんですよ。お酒が飲めないし、友達もいないので。自分のなかに飲みに行くという文化がないから、リアルな場で人と繋がることはないし、そういうことはしたくないと思っています。「ごめんね、話が下手で」とか、「話を合わせられなくて申し訳ない」とか思って、すごく自分が嫌になっちゃうんですよね。

だから、誰の反応も見ずにひとりでネットの世界に向けて発信するのが好きなんです。それを受け取ってくれた人と関わるという、すごくひねくれたコミュニケーションをしてきました。でも、坂根さんの記事を読んで、「こういう場所だったら、私も行けるかも」と思ったんです。自分みたいな人でも、楽しい時間を過ごせるかもしれないなって。

たぶん、坂根さんのスナックは、いろんな人にとっての隠れ家というか、逃げ場所にもなっているんでしょうね。

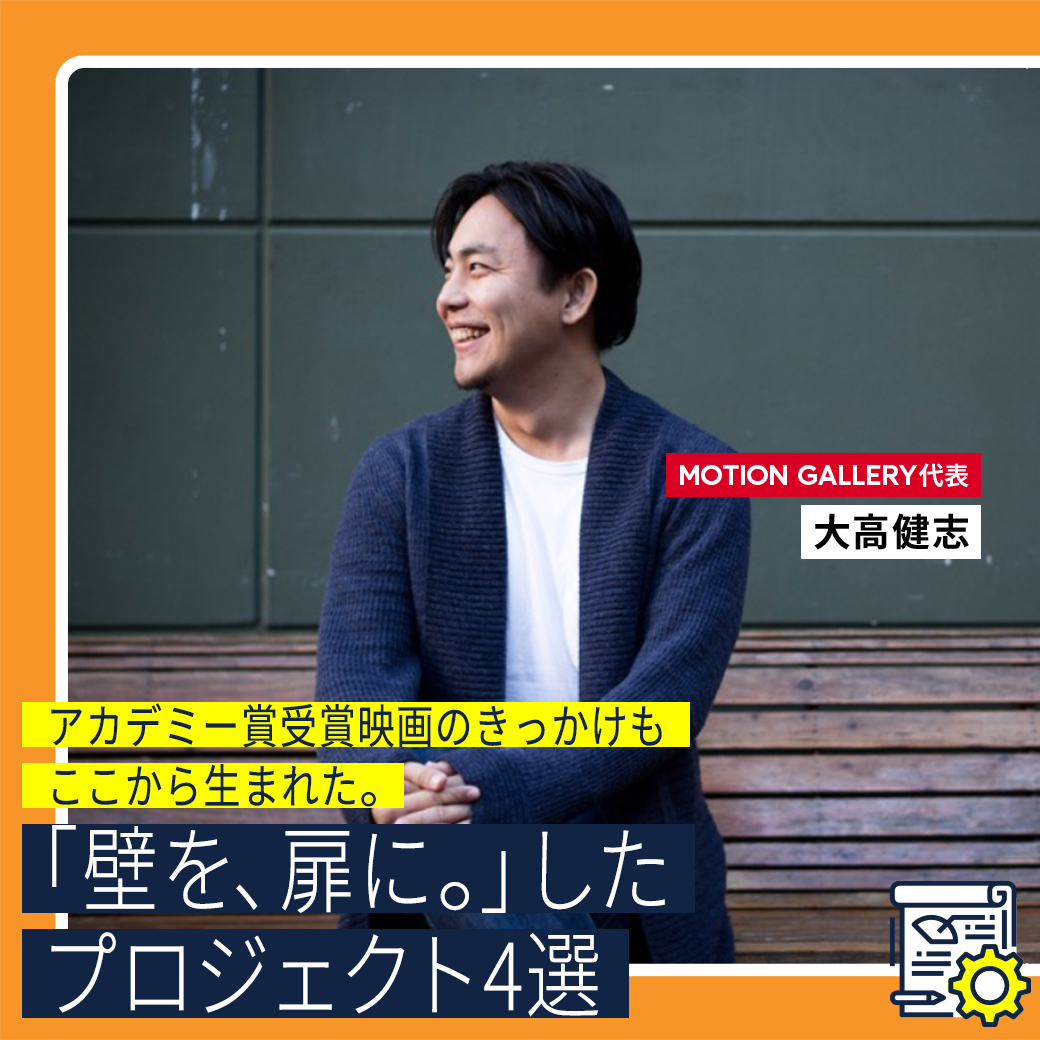

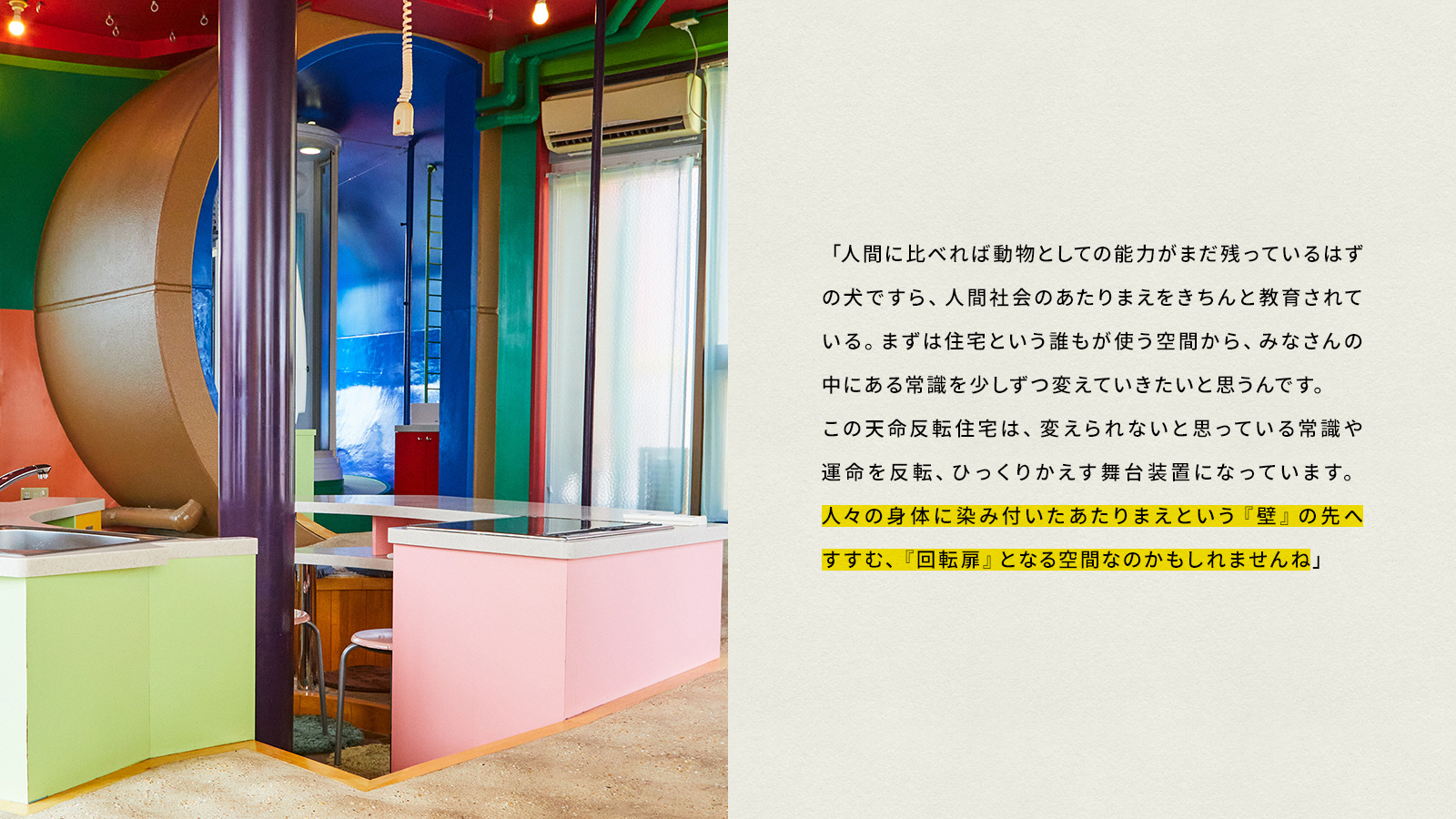

【三鷹天命反転住宅】

バリアフリーが推奨されているけど、実はバリアがあったほうが人は乗り越えようと思うし、手足の感覚も戻るのではないか。そういった議論は、以前から福祉業界にありました。なんでもかんでも便利にするのではなく、その人にとっての本当のバリアは何なのかを考えましょうと。とてもハイコンテキストな話なんですけど、三鷹天命反転住宅もそういった場所ですよね。

ここでは回転扉という表現が使われていたのが印象的でした。一見不便かもしれないけど、クルンって回してみたら便利と不便って裏表かもしれない。その逆転を回転扉っていわれると、ちょっと愉快なイメージになりますよね。開けること自体が楽しそうだし、その先にどんでん返しが待っているみたいな感じがして。

障害のある方や高齢者の方に対しては、何でもしてあげたいって気持ちが強くなるじゃないですか。助けてあげたいから、お金をかけて便利にしてあげましょうって。でも、今は障害のある方も高齢者の方も、当たり前に世の中で働くようになってきていますよね。

ネットで自分がやりたいことや想いを発信する方もたくさんいて、単に守られる側ではなく、自分らしく生きるとか、人の役に立つことを考えている人も増えています。弱者というくくりが変わってきてると思うんですよね。

だからこそ、それぞれが自分にとって便利な環境を選ぶのか、不便でも自分の体を解放できるような環境を選ぶのかを考えられる。そういう話が当たり前に出てくるようになったのは、生きる選択肢が広がってきた証拠なんだろうと思います。

【岸田奈美 特別寄稿】

このエッセイは本当に書けなくて苦労しました。私はいつも1時間で6000字くらいのエッセイを書くんですけど、今回はギリギリまで書けなくて。エッセイが書けなくて、こんなに苦しんだことはなかったです。なぜかというと、自分にとっての壁が何なのかわからなかったんですよね。

お父さんのお葬式に来ていた人から「神様は越えられない試練は与えないからね。元気でちゃんとやるんだよ」みたいなことを言われたときに、すごく傷ついたんですよ。こんな試練いらんし、今はご飯も食べられないし、死にそうなくらいヤバいよと思って。だから、壁とか試練とか、乗り越えないといけないものという考え方がすごく嫌いなんですよ。

私の場合、「毎日死なない」ってことを繰り返していたら、いつの間にか前よりも悲しくなくなっていました。だから、何が自分の壁だったのかわからないんですよね。生きていたら、全部壁だよなって。

そんなことをお世話になっている編集者の方に話していたら、「そういう壁みたいなものがなかったら、岸田さんはどうなっていたんだろうね?」って言われたんです。そこでハッとして、360度どこにでも行ける人生があったら、私はどんなふうになっていたんだろうと考えはじめました。

私自身は五体満足で、大きな病気もしていなくて、仕事にあぶれたこともありません。お母さんや弟に比べたら圧倒的に健康で自由なわけです。確かに家族と一緒に悩んできたんですけど、一番辛かったのはお母さんや弟だから、壁は私のものじゃなかったんです。私がどれだけ頑張っていろんな場所へ連れて行ったところで、お母さんが歩けないという苦しさは本人が一生抱えていかないといけないってことを思い知りました。その結果、他人の壁は自分のものにはできないのだと、前向きに諦めることができたんです。

ひとりになって、自分の周りに壁がなかったらどうだったんだろうとか、お母さんや弟が一番しんどかったときに、私は何を思っていたんだろうかと考え続けました。でも、ひとりで考えていると、結局は誰かの言葉を思い出して、その人のほうに想いが向いていくんですよ。

書いているときもひとりぼっちなんですけど、ひとりで書けば書くほど出会った人たちの側に寄っていくような感覚がありました。心としてはすごく人と近くなっていく。そのときに「もしかしたら?」って思ったんですよね。

タイプライターやカーディガンが、障害者のために作られたものというのは知っていたんですけど、「もしかしたら、これを作った人たちは大切な誰かのことを考えていたんじゃないかな?」って。それで調べてみたら、恋人や家族の話が出てきたので、やっぱりみんなそうだったんだと気づいたんです。

私もお母さんや弟の顔が思い浮かんだ瞬間に、書きたいことがたくさん出てきました。そのときに思ったんですよ。人って他人のために一生懸命になれるんだなって。だから、このエッセイも自分のためだけだったら書き切れなかったと思います。書けなくても自分の名前に傷がつくだけだから。

だけど、話を聞かせてくださった方々、記事を書いてくださった方々にとっての総括にもなると思ったら、頑張らないといけないって気持ちになりました。そうやってエッセイを書くことと、編集長という2つの役割ができたのは、本当にいい経験だったと思います。

【編集長任期を終えて】

SNSの時代って、極端なことをいったほうが注目を集めるじゃないですか。だから、「これはやっちゃいけません」とか、「こうやって生きていくべき」みたいな言葉が本当に増えていると感じます。一時期はそれで楽しかったかもしれないですけど、今はしんどいと思うんですよ。他人に生き方を決められているみたいで。

今回の記事はすべて「こうすべき」ではなく、「こうしたら楽しかったです」という壁が扉になったときの嬉しさをお裾分けしてもらうような内容でした。全部、理論じゃないんですよ。「壁はこのようにすれば開きます」という理論ではなく、やってみて救われたことや、楽しかったことを話してくださったので、安心して読むことができました。

壁はカーテンだという方もいれば、溶けていくものだと捉えている方、回転するという発想もありました。壁をどうにかした瞬間の圧倒的な感動、幸せの原体験みたいなものがもとになっているので、表現がそれぞれ違ったのでしょう。「壁を、扉に。」というのは理論や理屈ではなく、体験できた瞬間にわかることなんだと思います。

きっと人生のなかには多かれ少なかれ壁が扉になった体験があって、それが自分なりの壁の越え方になるのでしょう。そういうものを何かひとつでも見つけられたら、生きていく上でそれほど心強いことはないですよね。

さまざまな壁を扉にしてきた方のお話は、絶望への処方箋になると感じました。どなたかの記事のなかに、読んだ人にとっての処方箋があってほしい。期間編集長を終えるにあたって、そんなことを願っています。

* * *

「JINS PARK」2代目の期間編集長を務めてくださった岸田奈美さん。

壁を扉に、カーテンに、ときに溶かし、あるいは回転扉にして回し……。多様な視点と、それを語り尽くす言葉を持った岸田さんだからできる、思いやりある特集になりました。

“一方的に情報を発信するのではなく、話したい人と聞きたい人がバランスよく関われる。その仕組みが期間編集長の面白さでした。”

これまた素敵な言葉で、今後につながるヒントもいただきました。

JINSは引き続き、壁を壁とも思わず、挑戦・革新し続ける企業で有り続けたいと思います。

岸田さん、本当にありがとうございました!

※スケジュールの都合で、「ノーミーツ」記事へのコメントは省略しております。