訪れたのは、世田谷区・上野毛のキャンパスにある、多摩美術大学統合デザイン学科の研究室。多摩美術大学はいまでこそ大部分の学科が八王子キャンパスに設置されているが、もともとはここ上野毛キャンパスで多摩帝国美術学校として創立された。

第二次世界大戦による校舎の消失を経て建て替えられたという校舎を歩いているだけでも、60年代のモダニズム建築や建具、学生のものだろうか点在する制作途中の作品が目にとまる。

「訪れたばかりの場所ほど、違和感をとらえやすいものですよね。僕はもう何年もこの校舎にいるので、だんだんわからなくなっていますが(笑)」

歴史を感じる校舎とは裏腹に菅さんの案内でたどり着いたのは、まっしろな壁にオレンジの椅子が映える、ミニマルなデザインの会議室だった。

菅さんが提唱する「コグニティブデザイン」や「観察」の力が身につけば、この部屋もまた違った見え方に映るのだろうか。これからはじまるお話に期待しながら、菅さんの目配せに合わせ腰を降ろした。

視界を狭めて日常を「観察」してみる

菅さんがこの校舎に慣れてしまったと言うように、見慣れた場所で漠然と周囲を眺めていてもすべてが何の変哲もないものに見えてしまう。しかし菅さん自身は、職場や毎日歩くような道でも意識的に観察することを長年続けてきた。

「観察をするときに重要なのは、自分で自分に『制約』を課して周りを見ることです。

たとえば、今私たちがいる環境でも『丸いものを探す』という制約をかけてみてください。それまでなんの変哲もない光景だったのに、急に壁の時計や椅子のキャスターなんかが目につくようになりませんか?

このように意識する範囲を狭めることで、人は今まで気づかなかったことに強制的に気づけるようになるんです」

反対に「制約の指定や解除を自分でできるようになれば、無意識のうちに自分がとらわれてしまう先入観を乗りこなすことができる」と菅さんは補足する。

「『先入観』って、よく『とらわれてはいけないもの』って思われていますが、自分で自分に先入観を与えれば、自分で解除も更新もできますよね。大学生のとき、自分がどんな先入観にとらわれているかがわかっていればそれを使いこなすこともできる、ということに気づいたんです」

菅さんは、そのように日々観察してきたものを携帯のカメラで記録し、自らの解釈を添えて20年近く蓄積してきた。2017年に上梓した『観察の練習』(NUMABOOKS)は、菅さんがそれまで続けてきた毎日の観察をまとめたものだ。

「日々起きている現象を観察し、メモするという小さな積み重ねは、見返したときにハッとさせられる気づきにあふれています」という菅さんの言葉に、何の変哲もない日常がアイデアの宝庫のように思えてくる。たいせつなのは、身の回りにある小さな違和感を読み解こうと思考を働かせることだ。

菅さんに最近観察したものを聞くと、「カフェの4人席に対角線上に置かれたイヤホンのコード」と教えてくれた。紐状のコードをまっすぐに伸ばして線にすることで、「この4人席を取りましたよ」と場に制限をつくっていたというのだ。

なるほど、たしかに。一見、無造作にも見える1本のラインが、石をひとつ置くだけで立ち入り禁止を伝える「止め石(関守石)」のような機能を果たしていておもしろい。

「快適さ」の手前にあるコグニティブデザイン

観察によってアイデアの種を見つけたら、それをどう活かしていくかも重要になってくる。そこで菅さんが提唱しているのが、コグニティブ(認知)デザインだ。

「たとえば商品のポスターをつくる場合、『そもそも何のためにデザインしているのか?』と考えると、その本来の目的は、見た人の気持ちや行動を『欲しい』や『購入しよう』といった方向に変えていくことにあります。

そうすると、ポスターを美しく見せるためにグラフィックデザインの領域でその手法を学ぶことももちろん必要ですが、大元にある意思決定や判断のプロセスを知り、本来の目的である人々の気持ちや行動に正しくアプローチできるデザインの考え方を身につけていくことも重要ですよね。

そこで、グラフィックデザインや映像デザイン、プロダクトデザインなど、アウトプットの形態よりももっと手前の段階にある考え方『コグニティブデザイン』を唱えるようになったんです」

視覚的なデザインにとらわれないコグニティブデザインは、突き詰めていくと「形あるものをつくらなくていい」という結論にいたる場合もあるという。

「ある行動を起こさせるためには、先ほどのカフェのイヤホンが1本のコードで席を確保できていたように、ただ線を引くだけで足りることもあります。反対に、なにか新しいものをつくるとなったときには、小さなものから大きなもの、動かないものから動くものまで、行動変容のきっかけとなるデザインは無数にあります。視覚的なデザインのスキルは、必要に駆られたときに目的に応じたものを身につければいい。要するに、トリガーの順番が異なるんですよね」

実際に菅さんが教える生徒の作品を見てみると、その作風は一般的にデザインを学ぶ学生のそれとは異なっている。

たとえばある学生は、授業の中で映像と三角形のオブジェクトを連動させ、映像の中のボールの行き先を観客が想像できるという作品を提示した。作品を見てみると、画面外に飛んでいくボールの行方を三角形のオブジェクトが追う様子を手がかりに、自分が不思議とボールの行き先を想像できていることに気づく。

「こういった作品は、そのまま社会に役立つものとして実装することは難しいかもしれません。しかし人間の感じる能力は非常に豊かで、作品に触れることで『自分にはそういう能力があるんだ』と気づくことができます。そしてその気づきが、人々の行動や暮らしの豊かさにもつながっていくのではないかと思っています」

コグニティブデザインがもたらすものは、視覚的なデザインが目指す美しさや快適さの前提にある、人々の日常を心地よくちょっぴり楽しくさせる「気づき」を探求するデザインなのだ。

「表現」と「教育」が重なるところ

研究者、映像作家、そして過去には玩具の開発者と、これまで多方面に活躍してきた菅さん。そもそも菅さんはなぜ観察をはじめ、文章や映像など、多様なアウトプットをするようになっていったのか。その原点は、音楽の道を志していたという高校生のころにまで遡る。

「高校生のころは吹奏楽部で指揮者をやっていて、編成を考えたり、曲のアレンジをしたり、練習の指導などもしていました。そういうことをしていると、効果的に指導するためにどうしても管楽器の原理や人体に対する知識が必要になってくるんです」

当時菅さんは「この楽器はどのようにして音が鳴るのか、それを支えている人間の体はどうなっているのか」といったことを徹底的に調べあげ、丁寧な観察をもとにロジックを組み立てた練習法を実践。

その結果、2〜3ヶ月という短い期間で初心者を上達させることができたという。そのときの成功体験が、ものごとを観察し、原理を理解し、新しいアプローチを構築していく現在の菅さんの姿勢につながっている。

大学は慶應義塾大学環境情報学部に進学。そこでも音楽の構造を設計するためのリファレンスとして、遺伝子工学や酵素反応の数理シミュレーション、人間の組織構造などを学びながら、コンピュータミュージックの可能性を探っていった。しかし2001年、その後『ピタゴラスイッチ』(NHK)などの制作にも関わることになる佐藤雅彦研究室への所属を機に、菅さんは映像制作へと舵を切った。

「佐藤先生といろいろと話すうちに、興味の対象や考え方が近いと感じて、映像の分野でもこれまでの自分の考え方が適用できるか挑戦しようと思ったんです。

研究室で映像をつくりながら、まず考えたのは『そもそも映像ってなんで動いて見えるんだろう』ということ。アニメーションがとくに分かりやすいですが、映像って静止した画像や絵を非常に短い間隔で次々と見せることで動いて見えるわけですよね。つまり現実空間で動いているものを見ているときと、映像に映っているものが動いていると感じるときでは、違う現象が起きている。そういったところから人間の認知の構造や映像の仕組みにものすごく興味をそそられたんです。

そうしてのめり込んでいくうちに、僕が表現に乗せたいと思っていた概念や構造、その原理といったものは、音楽より映像のほうがより具体的に伝えられることに気づいたんです」

そこから、佐藤教授とともに『ピタゴラスイッチ』(NHK)の制作にも加わるようになる。

「『ピタゴラスイッチ』では、さまざまなコーナーをつなぐジングルのような短い映像の制作に参加しました。子ども向けの番組ですから、番組を見ている方が『家にあるものでやってみよう』と思えるように、日用品を使うことを条件に仕掛けをつくって映像を制作するんです。

ボールを転がすためにはレールをつくるのではなく、ボールが転がりそうな特徴を持った日用品を探すことが必要になってくるわけです。そこでパッと目についたハードカバーの本を観察してみると、閉じた本の側面がちょうどボールが転がりそうな溝になっていると気づく。

そのように手探りで周りの環境を観察し、特徴を見出してアイデアに変換しながら、映像をつくっていきました」

卒業後は、教育番組に関わっていた経験から子どもの成長の根本に携わりたいと考え、幼児向けの知育玩具のメーカーに入社した。

「たとえば小学校で足し算を習うとき、『1+1=2』という式は一瞬で学び終わりますが、昔の人が『+』という記号を発明し概念を詰めていって、それをみんなが使えるような形にしていくまでには、ものすごい時間がかかっている。

教育というのは、そういった先人が築いたショートカットの積み重ねだと思っていて。それならば『僕がその連鎖に関われるとしたらどこだろう』と考えたときに、人間が生まれたばかりのころにアクセスする教育なんじゃないかと思ったんです」

知育玩具の企画開発に携わるようになった菅さんは、赤ちゃんにとって「これが欲しかった」と思えるものをつくるため、徹底的に赤ちゃんの行動を観察していった。「なぜこのボールペンやケーブルが好きなんだろう」と、赤ちゃんの興味をそそるポイントを探る。「これはつまり、欲望の源泉は何なのかを探求していくことなんです」と菅さんは言う。

会社員時代は9年間続いたが、フルタイムで仕事をしながら、仕事終わりや週末の時間は個人の活動にあてていた。Eテレの『0655』『2355』などの番組*も、本業と並走しながら制作されたそうだ。

そして2014年、現在の統合デザイン学科の立ち上げに加わり現在にいたるわけだが、これまでの菅さんの人生を振り返ると、教育という目的のもと構造を観察、理解しアウトプットしていくことが、ひとつのセットとなっているようだ。

そこには、人々が進化していくための手がかりをつくり、これからの社会に還元されることをしていきたいという想いがあるのだろう。

*『0655』『2355』……NHK Eテレで、 それぞれ平日の6:55と23:55に放送されている5分間の番組。 佐藤雅彦氏と岡本美津子氏、NHKを中心に「日本人のリズムをつくる」番組を目指して企画された。

こじつける知性が飛躍させる「良い世界」へのアイデア

最近は「気まずさ」という観点に着目して観察をしている、という菅さん。

「喫茶店に1人で来たお客さんが4人席に通され、数分後に来た4人客が座ることができなかった」「自転車でいっぱいの駐輪場脇の歩道に仕方なくに停められた自転車が、しばらくして駐輪場が空くと歩道側にポツンと取り残されてしまっていた」など、菅さんが最近観察したという数々の気まずい状況を話すと「あるある」と場が盛り上がり、取材陣からも似たような気づきのエピソードがどんどん出てくる。

私たちにも意外と、観察する力は備わっているらしい。それを自覚的に解釈することができれば、あたらしいアイデアを生むことができるのだろうか。

「観察の技術を身につけることは自転車に乗るようなもので、練習すれば誰でも乗ることができるようになります。一方で、原理や構造を読み解いて、新しいアイデアやプロダクトに置き換えることは、また別の訓練が必要になってきますけれど。何事も真面目にコツコツ継続することが大事です」

観察して発見したものから何か新しいものを生み出そうとするときには、「こじつける知性」が必要なのだと菅さんは続ける。

「こじつけるというのは、まったく異なるAとBを、いったん関係あるものとして見てみようということ。たとえば、ゴリラと東京タワーの共通点を見出すとか、そんなときはちょっと頭を使うんですよね。

そこから『どちらも遠くから見るもの』などと無理やりこじつけようとしていったときに、ほかとは違う思考のジャンプみたいなものが生まれる。新しいものを生み出すためには、難しい制約を課すことも重要な気がしています」

アイデアは天から降ってくるわけでも、なにもないところから急に浮かんでくるわけでもなく、それまでの小さな発見の蓄積が組み合わさって生まれる。だからこそ、こじつける知性や制約、そこから生まれる思考のジャンプが手がかりを与えてくれるのだろう。菅さん自身も、近年は映像や動きすら使わずに、見た人に「動き」や「方向」を想起させる方法を研究をしている。

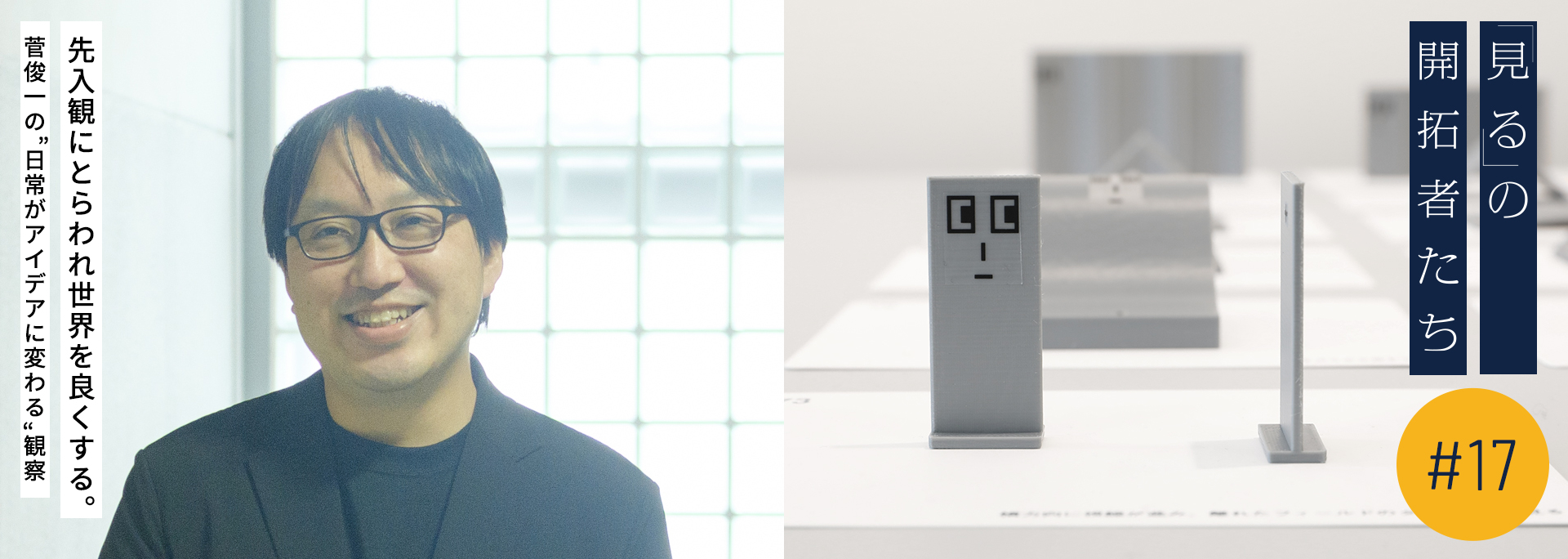

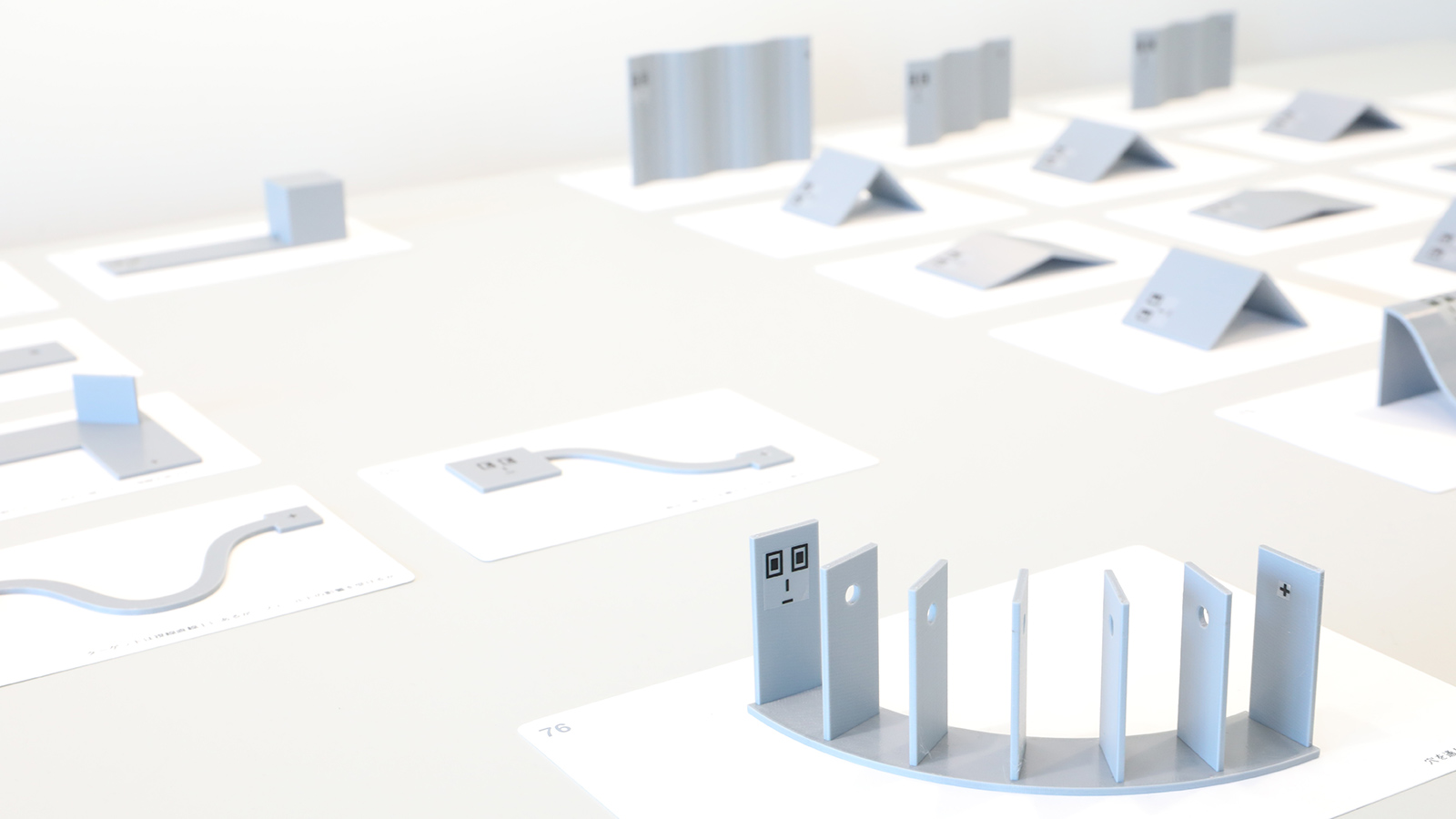

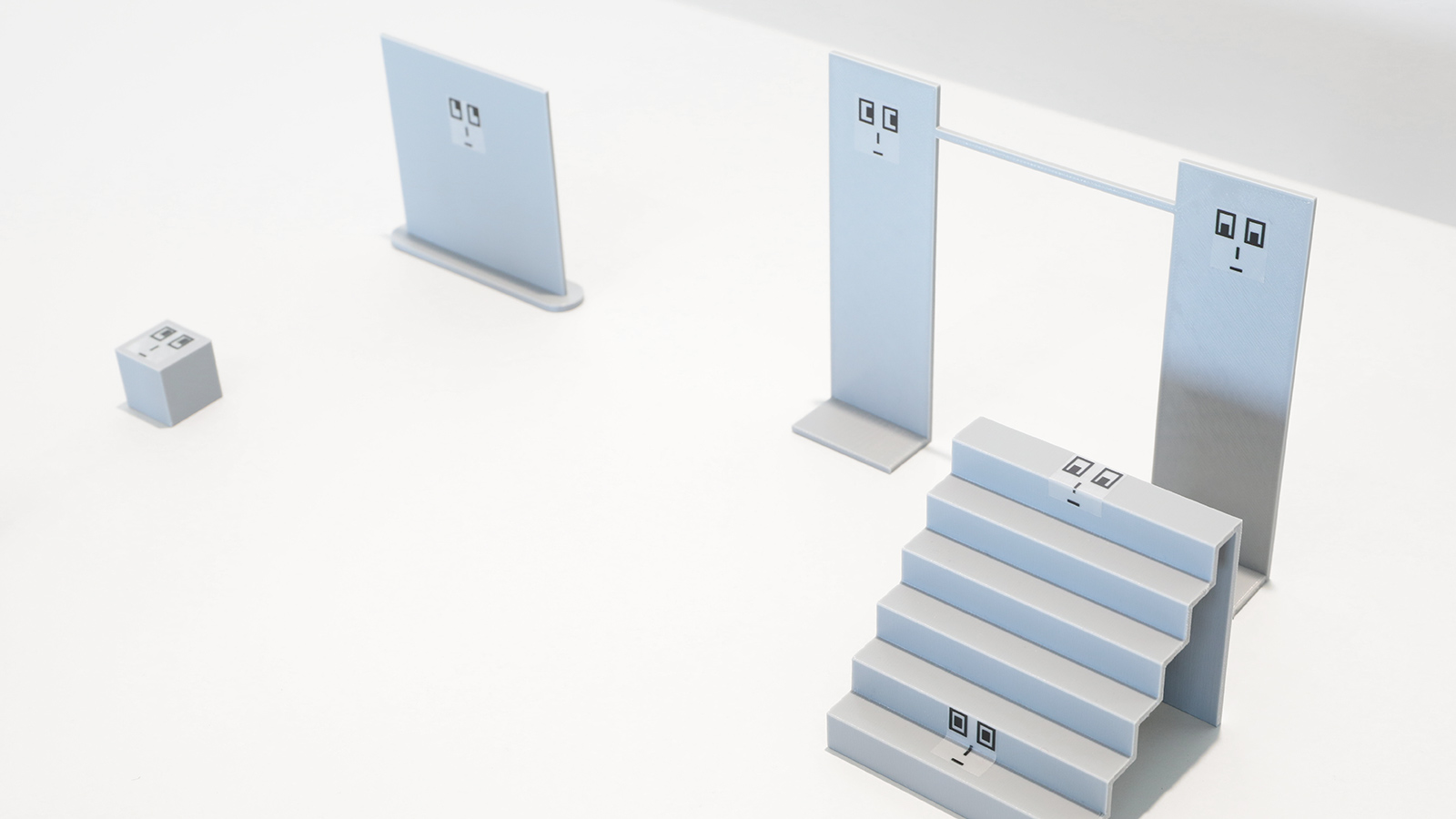

今年の2月に開催された『視線の設計』展では、近年の菅さんの研究テーマである「共同注意」の表現をまとめ、「視線」をさまざまなメディアや空間に設置し、人の注意や行動を促そうと試みた。

「駅の構内で『まっすぐ進む』ことを示すために上向きの矢印が描かれることがありますよね。でもそれだと、平面上と実際の向きにズレが生まれてしまっていることに気づいたんです。だけど『視線』なら矢印とは違って上下左右、正面と三次元的な指向性を持つところがおもしろいんです。

視線で三次元空間を示すことができたら、サインデザインのあり方も変わってくるのではないでしょうか」

今年の2月に開催された『視線の設計』展の記録写真。矢印ではなく、視線が方向を示すことで三次元的な指向性を表現している

顔文字のような目線が駅構内を案内してくれる光景を想像して、思わず微笑んでしまう。それにしても、菅さんの作品や研究を見ていると、どこか遊び心や優しさを感じる。その背景あるものに思いを巡らせてみると、インタビュー中に菅さんが何度か口にしていた「世界を良くしたい」という言葉に思いいたった。

「僕が言う『良い世界』というのは、単純にみんなが『明日も楽しく生きられそう』って思える世界のことなんです。そのためには、世の中の問題を解決しようとするときにどうしたらワクワクできるかを考えることがたいせつです。たとえば、ゴミを分別するだけでも『しないといけない』と『楽しく分別できる』とではぜんぜん違いますよね。

明日を今日よりワクワクさせるアイデアを、みんなが主体となって考えてくれる社会ができたら、世界はもっと美しくなると思うんです。学生にも、そういうことに喜びを感じるようになってほしい。教育にはその力があると思っています」

お話を聞いたあと、あらためて構内を見渡してみる。菅さんの目指す「良い世界」という“先入観にとらわれて”世界を見ると、なんでもない光景から、明日を楽しくするアイデアのヒントをもらえそうな予感がする。

普通よりも低く設置された「とまれ」の看板、サンプルに合わせてジャンルごとに色分けされた学食の券売機、廊下の傘立てに置かれたホウキは作品制作で出るゴミをすぐ掃除できるようにするためか。毎日を見つめるレンズをすこし絞ってみるだけで、誰かの小さな積み重ねがつくる美しい世界がそこにある。

【プロフィール】

菅俊一(すげ しゅんいち)

1980年東京都生まれ。多摩美術大学統合デザイン学科准教授、コグニティブデザイナー。人間の知覚能力を基盤としたコグニティブデザインの考え方による行動や意志の領域のデザインを専門に研究を行う。近年は、線や点といったわずかな手がかりだけで動きや質感を感じさせるための表現技術や顔図版による視線を用いた誘導体験の設計、人間の創造性を引き出すための制約のデザインについて探求している。主な仕事に、NHK Eテレ「2355/0655」ID映像、21_21 DESIGN SIGHT 企画展「単位展」コンセプトリサーチ、同「アスリート展」「ルール?展」展示ディレクター。著書に「行動経済学まんが ヘンテコノミクス」(共著・マガジンハウス)、「観察の練習」(NUMABOOKS)。主な展覧会に「あいちトリエンナーレ2019」(愛知県美術館、2019)、「指向性の原理」(SOBO、東京、2017)、「正しくは、想像するしかない。」(デザインギャラリー1953、東京、2019)、多摩美術大学TUB 第25回企画展「視線の設計」(東京ミッドタウンデザインハブTUB、東京、2023)。

Webサイト:http://syunichisuge.com