「降ってきちゃったねえ」

冷たく雨を降らす曇天を見上げてそう呟いたのは、盆栽職人・木村正彦さん。あいにくの天気でも足元は雪駄だ。盆栽がずらりと並ぶお庭の一角で雨宿りしていると、ふだん作業で使うという小屋に、1枚の写真が貼ってあるのを見つけた。中国の高山? 薄墨で描かれたような景色だが、本当に実在する場所なのだろうか。山頂に少しだが樹々が見える。

「このそびえ立っているの、高さが200メートルくらいあるんですよ。石灰岩でできた岩山でね、ぜんぶ石でできてるの。その石のわずかな隙間に砂埃がたまって、どういうわけかそこに種が飛んできて根を張ってね、樹が生えてるんですよ。たまーに鳥の糞が落ちて栄養になったりして、宝くじの1等に当たるくらいの確率。奇跡だよね」

はじめましてのあいさつもそこそこに、木村さんは言葉を重ねる。

「ちゃんと生きてるんだよ、すごいでしょ」

国賓として招かれる“BONSAI”職人

やむ様子のない雨に、ひとまずお話をうかがおうと事務所にお邪魔すると、目に飛び込んできたのは奥の壁にところ狭しと貼られた盆栽の写真や数々の賞状、そしてトロフィー。入ってすぐの棚には、国名でラベリングされたアルバムがぎっしりと詰まっていた。「ひとつ出してみたら」と木村さん。それでは、と「1991年 スペイン」と書かれたアルバムを取り出し、開く。

">

">「昔はこうやって招かれて、よく行きました。この人はスペインの首相ですよ。だいたい海外に行くと、その国の大統領や首相が出てくるの」

親しそうに食卓をかこむ男性を指差して、木村さんはこともなげに言う。

1990年代以降、海外での盆栽人気が急速に高まり、いまでは「BONSAI」が全世界の共通言語になっている。イギリスでは手軽にはじめられる盆栽キットが大ヒット。はたまたフランスでは専門誌が人気を呼び、発行部数が1万部を超えるのだとか。イタリア・ミラノには盆栽大学なるものまであるのだという。海外において盆栽は、茶道、歌舞伎、能、浮世絵などと同じく、日本の優れた伝統文化としての地位を確立しているのだ。

1982年には内閣大臣賞を受賞し、すでに国内では高い評価を得ていた木村さん。盆栽ブームが巻き起こった1990年代になると、海外の愛好家たちからのラブコールにより、年に幾度も現地に赴き、盆栽を実際につくって見せる実技講演をしたり、政治家やセレブをはじめとする愛好家の盆栽の手入れについてアドバイスをしたりしていたという。

「いまやお客さんのほとんどが海外の方ですね。中国、イギリス、ドイツ、フランス……。『舶来品』って言葉があるでしょ。昔の日本だと海外からやってきたものはすべてすばらしいとされてね。盆栽も外国の人たちからそんなふうに見られているんじゃないかしら。いまは弟子も半分は海外から来ていますよ」

どんなに成功をつかんでも、戻りたい場所

盆栽作家としてあまたの賞を受賞し、2021年には人間国宝へのノミネートもされたという木村さん(まだまだわたしが受けられるものではないと辞退されたという)。これまで多くのインタビューに応えてきたのだろう。いたずらっぽい顔をしながら「今回の取材はどのパターンにする? 盆栽の世界に入ったきっかけ? 盆栽業界のこと?(笑)」と、少々緊張していた私たちを笑わせてくれた。

木村さんは、代々が盆栽職人という家系に生まれたわけではなかった。15歳のとき、とつぜんまったく知識のなかった盆栽業界に弟子入りすることになったのだという。

「11歳のころ、父親が亡くなってね。うちには妹が3人もいたこともあって、私が中学を卒業してすぐ、母が『息子の手に職をつけよう。それに弟子入りならしばらく食うには困らないだろう』って、たまたま近所にあった盆栽園に頼みに行ったんです。そこが工務店だったら、大工になっていたかもしれないね」

10年でようやく一人前になれると言われる、盆栽の世界。15歳から弟子入りをし、お礼奉公も含めてトータルで11年間は、その盆栽園で働き続けた。

「ただね、これで弟子の期間が終わりというときがきて、2代目なわけでもないから。卒業した途端、帰るところもお金もないわけです。それで何かをはじめなくちゃっていうんで、麻布十番のビルの軒先を借りて高級な花だけを扱う花屋をやってみたの。

いまもそうだけど、当時麻布十番っていったらすごいお金持ちがたくさん住んでいてね。マダムたちがあれもいいわね、これもいいわねって、一気に胡蝶蘭を2、3つ買っていってくれたの。まあ、おもしろいように売れましたよ(笑)」

これは当時、26歳の木村さんの話である。そしてこの話にはまだまだ続きがある。

「ただ1年くらいやっていたら、場所を貸してくれたオーナーの奥さんが『あたしが続きやるから』と。しかたないんで次は何しようかって考えて、園芸用土の生産工場をつくったの。土を山から掘ってきて、乾燥させて1キロの袋に入れてっていう工程を、全部自動でこなす機械をつくってね。放っておいても1日で園芸用土が700袋できちゃうの。それがその日のうちに全部売れちゃうんだから。これも儲かったよね」

しかし、木村さんはこの事業も1年ほどで工場ごと売却してしまう。それにしても、工場のシステムを全部自分でつくってしまうとは……。その知識や発想力、そして次々事業を興しては成功させる経営の手腕にも驚かされる。

「親父の影響もあるかなあ。親父は、優秀な発明家だったんです。たとえば、みなさんもカラオケなんかで使うマイクがあるでしょ? 実はあれを最初につくったのは、うちの親父なんです。ほかにもいろいろあるけどねえ……まあでも、書けるのはそれくらいか(笑)」

このあとも、一同仰天する発明の数々を見せていただいたが、それはほかの機会に譲る。なるほど、なんでもつくってしまうアイデアと器用さ、そして頭の中にあるイメージを緻密に作り込んでいくセンスは、父親ゆずりのものらしい。

工場を売却したあとも、当時はまだ誰もやっていなかった観葉植物のレンタル事業を興し、これまた大成功。…と、ここまでで独立して丸3年。ついに、木村さんが盆栽の世界へカムバックしたのは、30歳のときだった。

「まあ、事業はおもしろかったですよ。でもね、たまたま始めたことだったけど、11年もやると盆栽が好きになっちゃっててねえ」3年間で稼いだお金を使って、実家とほぼ同じ広さの土地を購入したという。

「もともと実家の土地は1200坪くらいあってね、広かったの。親父の死後はそれを売っちゃったから、いまはないんだけど、そのくらい広い場所でまた盆栽をやりたいと思って。大きな庭をつくって、池には鯉が泳いでるっていうのが夢だったんですね。いまでは全部叶っちゃった、というかできすぎちゃったけどね」

聞けば木村さん、鯉の品評会でも日本一をとったことがあるのだとか。事務所の窓から見える大きな池には、アルビノのソウギョや巨大なチョウザメが悠々と泳いでいた。

">

">「見る」弟子と、「観る」弟子

30歳で独立してから、木村さんはすぐに弟子をとっている。それからずっと弟子は常に4〜5人はいて、海外からの志願者も後をたたない。82歳となった現在も、日本人2名とアルゼンチン、イタリアからきた2名の計4名が、木村さんの技術を受け継ごうと住み込みで盆栽と向き合っている。今後はコスタリカからも来日予定だとか。

これまでに何十人もの弟子を育て、いまでは孫弟子もいるという木村さん。人を育てることを決して諦めない姿勢は一体どこからくるのだろうか?

「盆栽よりも、人の教育のほうがずっと難しいです。次々と弟子にしてくれって来るんですけど、実践の中で才能がないなと判断したら帰ってもらっています。そう伝えるのは本当は心苦しいんだけど、センスがないのに何年もダラダラとやっていたら本人のためにもならない。ほかの道を探したほうがいい。そこはきっぱり伝えるようにしています。弟子にやってくる人のうち、3分の1くらいはそうかな」

つづけて、盆栽をつくるうえでの“才能”についてこう語る。

「1+1を3にできる人。右脳が発達していないといけないんです。相手(盆栽)は口がきけないから、葉の色や苔の具合、木肌の様子を見て、何を訴えているかを感じ取る必要があります。技術は1+1=2ですって教えられますけどね。感性やセンスは、その人の持って生まれたもの。子どものころから何を見てきているか、自然をどう見つめてきたのか。だから、なかなか教えることはできないんです」

盆栽の世界では「水やり3年」と言われ、基本の作業であるにも関わらずマスターするのに3年はかかるほど難しいとされている。日々盆栽に触れていると、水を欲しているのかそうでないのか、見ただけで鉢の中の状態がわかるようになると言う。お弟子さんたちは、そのような技術をどうやって習得していくのか。

「『見る』と『観る』の違いですね。本当に学ぼうという意思のある人は、こっちの仕事をただぼーっと見ているんじゃなくて、そのまなざしにピリピリとした緊張感が宿っているんです。脳を全力で動かしながら観よう、覚えようとしているのは、こちらにも伝わりますから。そういう人は筋がいいと思います」

盆栽には向いていないと、はっきり伝えるという師匠としての厳しい目。けれどもすぐに目元を緩ませてこんなことも。

「弟子っていうのはね、一度なったら一生関係がつづくの。親子みたいなものですよ」

独り立ちし、海外で盆栽師として活躍する弟子たちからは、いまでも頻繁に盆栽の写真や近況が送られてくるという。

「近ごろは便利だからいいよね。遠く離れていても『こういうときはどうしたらいい?』なんて聞いてくるんだから」

これまでに、盆栽界にはまだ少ない女性の弟子も3人ほど受け入れたという木村さん。いわく国籍も性別も、その人がつくる盆栽にはまったく関係がないのだという。

「でも、創作盆栽のように新しいものをつくってる人はまだまだいないね」

誰が来ようとどんなバックボーンがあろうと特別扱いすることなく、同じように指導をする。親方のまなざしは、厳しくも優しい。

本当はどこまでも自由な「伝統」

ここで、盆栽の歴史を少々。そのルーツには諸説あるが、木村さんによると数千年前の中国で興った「盆景(ぼんけい)」という文化がはじまりとされる。

お盆の上に、土や砂、苔や草木、そして小さな木を配置することで、自然の景色をつくりだす「盆景」が日本に伝わり数百年、現在よく知られている「盆栽」の姿が日本に登場するのは、江戸時代のこと。人々が盆栽を愛でる様子は当時の浮世絵にも描かれており、3代将軍・徳川家光が愛した盆栽は、なんと現在も宮内庁で手入れされ、樹齢550年の堂々たる姿をいまに伝える。

明治になって開催されたウィーン万博博覧会には、日本から盆栽が出品され、世界にその名を知らしめることになった。

「先人の技を受け継ぎ、守っていくことは盆栽職人にとって、もっとも重要な役割のひとつです。何百年も前につくられた盆栽を、いまでも鑑賞できるというのはただごとではないからね。

ただ、盆栽は本来どこまでも自由なものなんです。流派があるわけじゃないし、観るほうは好きに観ていい。盆栽の間口を広げる活動も、伝統を守ることと同じくらい必要だと感じています」

木村さんのつくる創作盆栽を観ていると、土台からして自ら石を削ってかたちをつくるという独特の存在感、色合い、自由なかたち……そのすべてに、想像力を掻き立てられる。数百年と受け継がれる伝統の文化ではあるが、もはやこれはアート作品とも言えるのではないか。

それを木村さんに伝えると、笑顔でうなずいてくれた。ただ、実は盆栽には完成形というものがない。つまり、常に手を入れ続けられる過程を鑑賞する芸術なのだ。

「アートと言ってもらえるのはうれしいのだけど、果たして『作品』と言えるのか? という議論が盆栽にはありますね。アート作品と違って、盆栽には著作権というものもないんです。盆栽を手に入れた人が枝を切ったり、かたちを変えてしまうこともありえますから。最初にわたしがつくったということは残るんですけどね」

きょうび、私たちが観賞している盆栽も、数百年前から多くの職人たちによって手入れされてきたものかもしれない。そこにある大きな時間のへだたりを思うと、職人たちが脈々と受け継いできた途方もない時間の重さ、そして盆栽という文化の奥深さに、くらくらした。

まだ見ぬ「冒険」を、若き原木に期待して

通常、盆栽は長い時間をかけてそのかたちを定めていく。種や苗木から育てる場合もある。しかし、木村さんの場合はそうではない。自然に生えていた木を使って1日、あるいは2日、早い場合は数時間で、盆栽をつくりあげてしまう。

「素材となる木を見た途端、ひらめくんです。頭の中で盆栽になった姿が浮かんじゃうの。そこからは、頭に描いたものを着々とかたちにしていく作業ですね。この『登龍の舞』の樹はね、崖に生えていたものを3人がかりでもって、根っこから取り出してきたものなんです。足場の悪いところで、岩をちょっとずつ砕きながら。それを原木として購入するんです。これをつくったときも、このすばらしい幹を見て、頭に浮かんだかたちを2日でつくりあげたんだよね」

「でも、この樹を使った盆栽が原木の数十倍と評価されるものになるのかは、その人の腕とセンス次第。やるからにはアタマ(一番)とらないとね。二番はわたしにとってドンケツとおんなじです」

盆栽づくりは誰でもできる。ただ評価をされなくては意味がない。木村さんは自らの創作活動のことを「冒険」と呼ぶ。

「どこの世界でも、新しい風を吹かすことは『冒険』です。もちろん怖いこともありますよ。いつだってアタリかハズレかはわからない。職人としての価値を下げることさえあるかもしれない。でもそれを恐れていたら、新しいものなんて生まれないんですよね。それにいいものができても、ひとつじゃダメだからね。つくりつづけないと。

…正直、いまの若い盆栽師たちは、守りに入っちゃってる。常識から飛び出して冒険に挑んでいるひとは、残念ながらわたしより下の世代にはまだいないと思います」

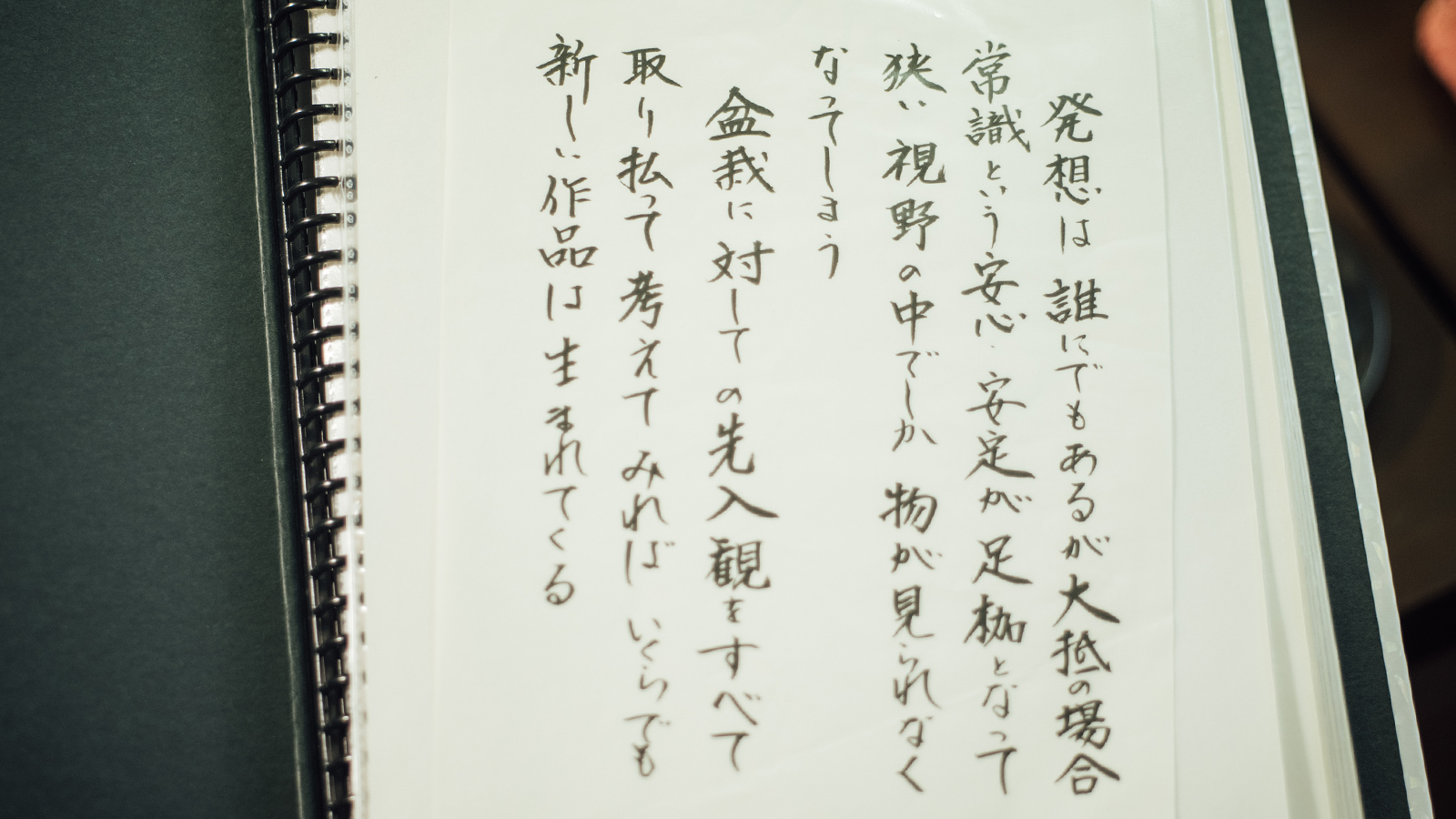

最後に木村さんは、自身の発想の源や盆栽への想いをつづったファイルを見せてくれた。その中にあった一枚のメモから、一部を引用する。

——発想は、誰にでもあるが大抵の場合、常識という安心・安定が足枷となって狭い視野の中でしか物が見られなくなってしまう。盆栽に対しての先入観をすべて取り払って考えてみれば、いくらでも新しい作品は生まれてくる——。

盆栽を下から見上げてみると、まるで高くそびえ立つ中国の岩山のようだ。人が踏み入れることのできない自然、奇跡に奇跡を重ねた樹々……。「大自然の風雪に耐え抜いた老木、大樹の景を凝縮されたものが盆栽である」と語る木村さんの自然に対する畏怖の念が、ここには詰まっている。

「わたしの盆栽は、あくまで大きな自然の一角でしかないんです。目を凝らして見ると、向こう側にはもっと大きな自然が広がっています。もちろん鑑賞者には自由に観てほしいけど、もしそんな想像をしてもらえたらすごくうれしいですね」

太古の昔から、人々は冒頭の岩山の老樹のような自然が起こす奇跡に憧れ、畏怖の念を抱いてきた。盆栽はいわば、そんな大自然への憧憬を映し出す鏡だ。多くの人が木村さんの盆栽に魅了されるのは、木村さん自身が心を奪われる情景をその作品に再現できているからだろう。

今日も木村さんは、若き原木たちに、自身が持つ技のすべてを伝えている。やさしさと厳しさ、その両方が宿るピリピリとしたまなざしに映るのは、若い弟子たち、そして盆栽の未来への期待だろうか。盆栽界の大樹は、巨匠と呼ばれるようになったいまも、決してハサミを手放すことはない。自身がこれからつくりだす景色、そして次の世代が新たな価値に挑む瞬間を目にするまで、盆の上に映る大自然に向き合いつづけるのだろう。

【プロフィール】

木村正彦(きむらまさひこ)

1940年生まれ。旧大宮市出身。15歳のとき、近所にあった盆栽園に弟子入りし、11年の修行と3年の準備期間を経て盆栽職人として独立。その後は常に弟子を育てながら、内閣総理大臣賞を27回受賞。2001年には文化功労、翌年には厚生労働大臣表彰の「卓越 した技能者(現代の名工)」、2006年には黄綬褒章を受章した。伝統的な技法を扱う盆栽職人として腕をふるいながらも、ひとつの盆栽に大自然を凝縮した景色を再現する「創作盆栽」という独創的な表現を確立。現在では盆栽とつくりだす世界観が、日本のみならず世界中から支持されている。