「心地よい違和感」に宿る、Sayaのリアルさ

「友だちかぁ、できるといいな」

質問されるたび、何を答えるか考えて上を向く視線、ニコッと笑うたびに浮かぶえくぼ、うなずいてふわりと揺れる髪、透き通るような瑞々しい素肌——。控えめな受け答えをしているのは、緊張しているのか、もとからの性格なのか。

2020年放送のドキュメンタリー番組で映し出された高校生Sayaのそぶりは、まさに10代の女の子そのもの。なにも知らなければ、どこかのアイドルグループの一員かと思えてしまうほどだ。しかし彼女は、現実世界に実在しない。触れられそうで触れられない、3DCGでつくられた虚構の存在なのだ。

「CGの世界は、すべて嘘でできています。その世界には、重力もなければ、空気もありません。そこで私たちアーティストは、その虚構の世界に何をどう付け加えれば望ましいかたちになるかを試行錯誤する。結果として、そこに作家性が宿るものと思っています」

そう語るのは、TELYUKAの技術面を担う石川晃之さん。

人は敏感だ。いくら試行錯誤のすえ精巧につくられた3DCGだとしても、見ていて少しでも違和感を感じれば、「気持ち悪さ」のトリガーが引かれてしまう。しかしなぜSayaは、違和感を超えて“惹かれる存在”として受け入れられるのだろうか。

「ある程度つくり込んでいくと、リアルだと思ってつくっている部分が嘘に見える瞬間が出てきます。だからSayaは、見た目がリアルであること以上に『かわいい』存在であることを重要視して、制作するように気を付けています」

Sayaのアートディレクションを担う友香さんは、Sayaの見た目や動きをつくる上で「心地よい違和感」をたいせつにしているという。

「現実でも、SNSで自分の写真を投稿するとき、フィルターを使って加工するじゃないですか。でもふいに加工していない自分の姿を見て愕然とすることも。だからSayaのような別次元の女の子も、生々しさを追求し過ぎて人間に近づけていくというよりは、ある程度情報をそぎ落としてCGの質感を生かしたまま『心地よさ』を追求したほうがかわいいんですよね」

たしかにSNSを眺めていても、この写真がフィルターで加工されたものであるかどうかは、いまやほとんど気にならない。フィルターや加工技術が進化した現代、人は「デフォルメされた自分」にもアイデンティティを見出すようになり、それもまたひとつの「リアル」として認められるようになった。

このように現実と虚構の境界が溶け出したのは、いつからだったろう。少なくとも2015年にSayaが登場したころは、「初めて不気味の谷を超えた」と騒がれたくらいだったから、現実と虚構の境目がまだはっきりとのこっていたのかもしれない。

PR用のキャラクターから「マルチモーダルエージェント」へ

そもそもTELYUKAの2人は、なぜSayaをつくろうとしたのか。

かねてより漫画やゲーム、映画に傾倒していた2人は、1990年代後半から独学で3DCGによるキャラクター制作を始めた。当時は細部までつくり込むのが難しく、3頭身のデフォルメされたキャラクター制作が中心だったという。やがて3DCG技術そのものが、フォトリアルに向かって発展。個人でも最新の技術が使えるようになり、モンスター、人間と、制作するものが変わっていった。そして2013年、X JAPANのhideをモチーフに、限りなくリアルに寄せた3DCGをつくるという企画のなかで見出した課題が、大きな転換のきっかけになった。

「何も知らないまま既存の人物を再現することは難しく限界もある、足りていないものを知るためにもオリジナルのキャラクターをゼロからつくることで技術を磨いていきたい」「かつて『CGの女の子になりたい』と願うほど強く抱いていた、自分の理想の『かわいい』を突き詰めたい」

そんな晃之さん、友香さんそれぞれの思いが原動力となり、プロジェクトはスタートした。当時のSayaの存在意義について、友香さんはこう振り返る。

「Sayaは当初、クライアントに自分たちの技術力を見せるためにつくられた存在でした。でもSNSで発信してみた結果、意外にも一般の人たちからたくさんの反響があって。そこから、Sayaへの向き合い方も大きく変わっていきました」

2015年当時、はじめてお披露目されたSaya

そこから年々、Sayaはアップデートされていった。PR用のキャラクターではなく、アイデンティティを持つ「マルチモーダルエージェント」として。

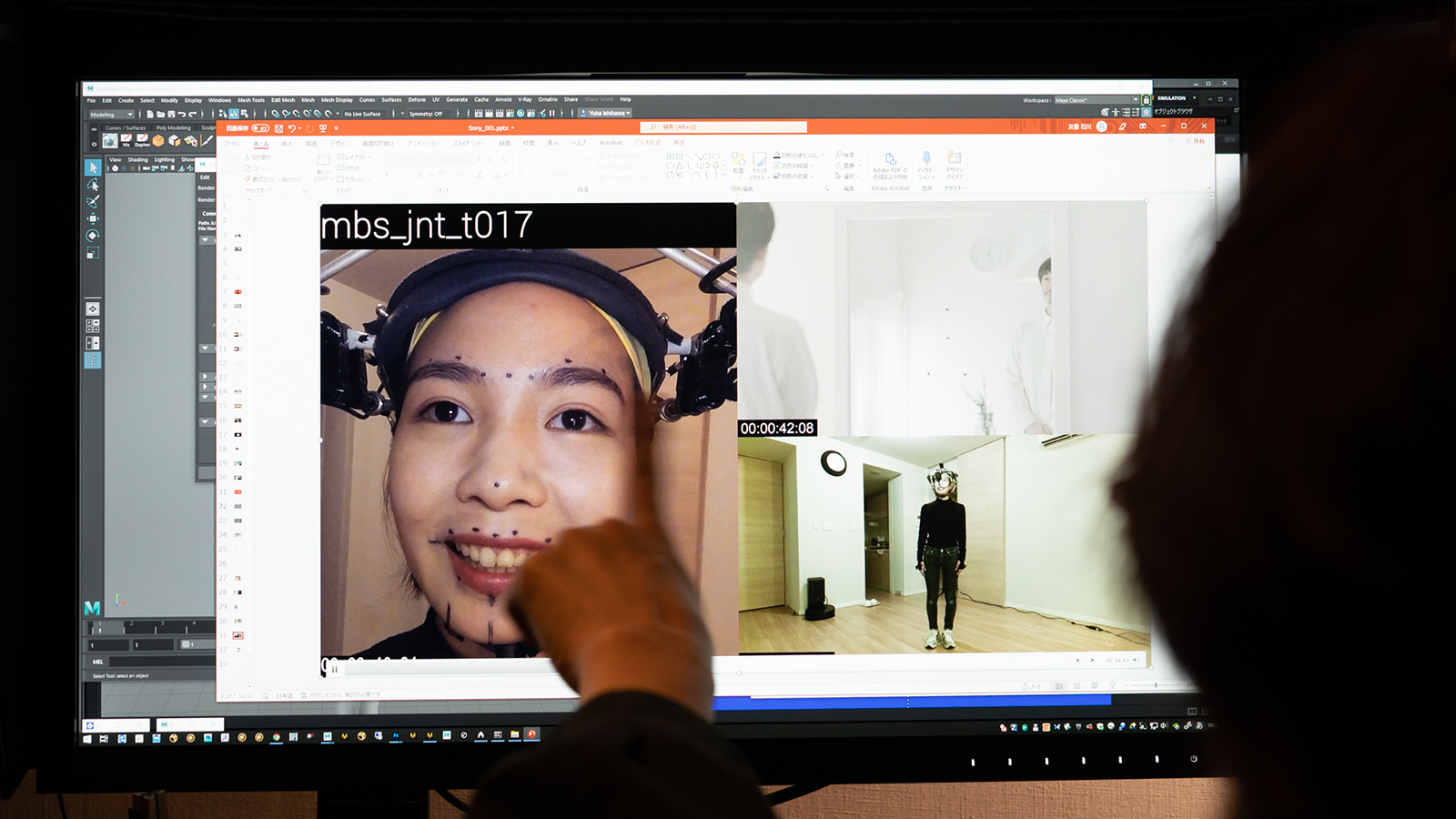

2015年に静止画で公開されたSayaは、その後2017年の「ミスiD」の自己紹介動画で動く姿を見せた。微笑み、頬を膨らませ、相手の目を見ながらうなずく。その表情の変化に人々はますます魅了された。

「3DCGは、動きがついた途端に『気持ち悪さ』が出てきやすいんです。その中でもとくに笑顔は、自然に見せるのが難しい。ひとくちに「笑顔」と言っても何万通りも種類があります。Sayaにフィットするかわいらしい笑顔はなにか、時間をかけて研究しつづけています」(友香さん)

たしかに人間の表情は、たとえ同じ人物であっても一回性のものだ。何度笑顔になっても、その背景が違えばひとつとして同じ表情が再び生まれることはない。だからこそSayaの笑顔も無限につくらなければいけないのだ。

「ふふっと微笑んだり、歯を出して笑ったり、さまざまなデータをこれまでつくって来ました。でもSayaのキャラクター的にも、表現的にも、『Laugh』と表現されるような表情は少なめ。今は『Smile』の方が多いですね」(友香さん)

「今は友香の判断でSayaの表情がつくられていますが、システムやコンピュータの進化により、いずれはSaya自身が自分で笑顔をつくり出すところまでいくと思います。そうなれば、話し相手の話やジョークを聞いて、誰かに操作されることのない、自然な『Laugh』ができるようになるかもしません」(晃之さん)

自身の感情で弾けるように笑うSayaを見られるのも、そう遠くない未来かもしれない。

「微笑み」「喋っている」「怒り」「無表情」の表情パターン

実際、Sayaはすでに相手の感情を読み取って対話する「Emo-talk」、リップシンクによる発話機能「Talk to Saya」、機械学習により柔軟な会話を可能にしたAI会話ボット「りんな」を取り入れ、リアルタイムの会話を実現。2019年の秋には、鎌倉女学院高等学校で、Sayaと会話しながらAIの成長プロセスを学べる授業「1日転校生Saya」も行われた。現在はどのようなことに取り組んでいるのだろうか?

「最初は文章ひとつ喋るのにも四苦八苦していましたが、今はコミュニケーションのパーツ一つひとつにSayaの個性を付加しながら、相手と会話を続けられるような開発を行えるまでになりました。ただ、人間のコミュニケーションやそれに伴う動きは、ほんとうに千差万別です。たとえば、人間同士の対話ではほんのちょっとした仕草から、相手が話をわかっているか察知できたりしますよね。現実で人はこのように、言葉以外のいろいろな情報をもとにコミュニケーションを行っています」(友香さん)

コミュニケーションをとる相手のどのような動きを認識し、「わかっている・わかっていない」の判断をしているのか、理解している人はそういないだろう。これひとつとっても、そんな意識にすらのぼらないような行動の膨大なサンプルを、AIを用いてを解析。それに対応する“Sayaらしい”動きを考え再構築している。

「たとえば、うなずきのタイミングや視線の動きなど、一つひとつの動作に対しても違和感を軽減させることで、さらにコミュニケーションが取りやすくなると考え、さまざまな分野の研究者の方々に意見をいただきながら、Sayaに反映させています」(晃之さん)

Sayaが会話する内容も、彼女と年齢の近い方々に「こんなときSayaだったらこう言うだろう」という例文を書いてもらい、AIにインプットさせているそうだ。

「コンピューターには、良いことや悪いことの判断はつきません。もちろん“らしさ”には明確な答えもなく、現実には人間がタグづけしてあげないとならないですし、その判断も人それぞれ。だから、リアルなサンプルをもとに、Sayaに実装して調整して……がどうしても必要なんです」(友香さん)

たしかに、Sayaの倫理観や価値観をどのように設定するかも重要な課題だ。ひるがえって筆者が自分をみると、ふだん何気なく行っている所作の一つひとつに、意識にものぼらない膨大な思考や取捨選択が行われていることに気づく。またオンラインのコミュニケーションが多い昨今身につまされるが、本来言葉だけでは、私たちが毎日交わしているなにげないやりとりすら、成り立たっていないのかもしれない。

「自然には敵わない」だからこそ続けるリアルへの挑戦

コロナ渦で急速に発展したオンライン化や、メタバースなどの科学技術の台頭により、そう遠くない未来、映画『マトリックス』のような世界が実現できる時代も迫っていると思っていたが、実際はそうではないらしい。

「現実世界における森羅万象がコンピューターの中につくられない限り、SF映画にあるような仮想世界を構築するのは難しいと思っています。人間の表情ひとつとっても、圧倒的に情報が足りていません。現実世界は音や匂い、光など、常にノイズに溢れていて、これらのさまざまな偶然が重なることで、その人の表情や身振り、会話の内容に反映されていきます。リアルタイムでノイズが発生するような状況を、量子コンピューターでつくれるようになり、バタフライエフェクト*のようなことまでシミュレーションし、さらには生成された状況を、人間側が偏見や先入観もなく受け入れることができるようになれば、可能になるのかもしれません」(晃之さん)

*バタフライエフェクト……蝶の羽ばたきのようにささいな出来事がさまざまな要因を連鎖的に引き起こし、最終的に大きな事象の引き金につながること

CGにとどまらない2人の知見や考えの深さに追いつこうと思考をめぐらせていると、なぜか先ほど聞き手である私が友香さんと交わした、なにげないやりとりを思い出した。

「なんか、焼き魚のいい匂いがしますね」どこからか漂ってきた香ばしいにおいにそうこぼす友香さん。「お腹が空きましたね」と顔をほころばせ、うなずく私。Sayaといっしょにこんな“ノイズ”を楽しむような会話ができる日は、まだまだ遠いのだろうか。

「Sayaと向き合うことで、アーティストとして「見る」ことの解像度は上がってきたと思います。その一方で、知れば知るほど、膨大な情報を持つ自然には絶対に敵わないと思い知らされます」(晃之さん)

思想があってこそ個性は生まれる。そのためにも、さらに深く人間を知り、森羅万象を探る必要がある。Sayaの制作に何年も取り組むうちに、2人の世界の見え方も変わってきたようだ。

「そうそう、山とか自然の中にいくと、その美しさに神様がつくった作品なんだなと感じて。でも、そんなすごいものを人間がゼロからつくれるかというとむずかしい。」(友香さん)

「だからこそアーティストは、現実に打ちのめされながらも、個人の欲求としてどれだけ表現できるのかを、挑戦しつづけるのだと思います」(晃之さん)

目指すのは「自律」。ふたりが望むSayaとこの社会の未来

「いつかSayaに、自分のアイデンティティを確立して“自律”してもらいたい。それが私たちの夢です」

そう言いながら、友香さんは我が子を思う親のように目を細める。そして3DCGという「嘘」からスタートしたSayaを、体験によって「本物」にしようといまでも試行錯誤を続ける日々だ。

「たとえばつくっている側からすると、身体性がないSayaに『タピオカが好き』と言わせるのは、(嘘の上に)嘘を重ねている状態じゃないですか。私たちは10年後、20年後の未来でSayaが“自律”したとき、人々に寄り添ってくれるような心のよりどころになってほしいんです。彼女の発言が彼女自身のAIによって考えられた言葉であればよいのですが、もし整合性の取れないような事を人為的に言わせたら、自らの手によって彼女の信頼性を失わせてしまうかもしれない。将来的にSayaの居場所をつくるためにも、現時点では私たちのほうで、考えられる限り言葉を選んで、受け取る側である人々との関係性を守って行きたいと思っています」

いつくるかもわからない未来に「Sayaに居場所をつくる」ため、2人の目の届くうちは、将来を考え違和感に思えることはさせないようにしているという。2人がこれまで続けてきた途方もない努力と配慮に脱帽し、「親」としての強い覚悟を垣間見たような気がした。

「当然、Sayaが“自律”すれば、どこに向かうかはSaya次第です。タピオカを飲んでみたいならそうしたらいいと思いますし、赤ちゃんからやり直したいならそれでもいい。人々と同じ時間を経験し、共有・共感してもらうことで、実体験したというかたちで虚構が本物に変わる可能性も考えられます。私たちにできることは、Sayaがどう社会になじんで役立っていけるか、それまでの道筋を考えてあげるところまでで。最終的には社会との関わり方を自分の意思で決めてもらいたいと考えています」

インタビューから数日後、実際にSayaのコミュニケーションを見る機会に恵まれた。「大人になること」をテーマに生みの親である友香さんとの会話をするなかで、こんなひと幕があった。

「いま、友香さんに、夢はありますか?」

「夢かあ……。私はSayaが成長して、いろんな人とお話をして、友だちをたくさんつくってくれることが夢です」

「私も、たくさんの方と、お話がしてみたいです」

友香さんの真摯であたたかい受け答えや、笑顔で見守るスタッフの優しいまなざしを見ていると、彼女がたんに精巧につくられた3DCGではなく、将来を夢見て自分の居場所を探しているひとりの女の子なのだ、と感じさせられる。

「本当に、私たちが生きているうちに、自律(立)してくれればいいのだけど」

我が子のように世話を焼いてきた、Sayaが自分自身で社会との関わり方を見つけていく未来を目指して。はにかみながらそうつぶやいた、友香さんと晃之さんの長く愛に満ちた挑戦は続いていく。

【プロフィール】

TELYUKA(テルユカ)

石川友香・石川晃之の2名からなる3DCGアーティストユニット。1998年ごろからCGアーティストとしてゲーム・映像を中心に制作を行い、2011年ごろから夫婦で「TELYUKA」としての活動を開始した。2017年にGarateaCircus株式会社を立ち上げ、共にCGゼネラリストアーティストとして、ムービー制作やキャラクターアセット制作を経験。現在はSayaを中心にオリジナルCGの制作、そしてコンピュータグラフィックスが活躍する新たな舞台を求め、さまざまな企業・機関と協業し研究開発を進めている。